ーはじめにー

蛇口をひねれば当たり前のように出てくる水。ガスコンロに火を点けるたび、あるいは温かい部屋で快適に過ごすとき――私たちは普段、その裏側に張り巡らされた膨大な「見えない道」のことなど考えもしない。

しかし、その現実は想像を絶するスケールで存在している。

日本に張り巡らされた配管の総延長は、約124万kmに達する。これがどれほどの距離か想像できるだろうか?地球の赤道の約30周分。月と地球の距離の3倍以上。この膨大な「道」が、私たちの足の下、建物の壁の中、工場の天井裏に隠れている。

さらに、工場やビルには無数のガス管、空調用配管、工業用配管が存在し、その総延長は想像を絶する。しかも、これらの大部分は人間が通ることを前提として設計されていない。直径数十センチから数メートルまで、狭く暗く、時には有毒ガスが充満する危険な空間だ。

この膨大なインフラに、今、深刻な問題が迫っている。

水道管の21%にあたる15.2万km(地球3.8周分)が、すでに法定耐用年数の40年を超えて老朽化している(厚生労働省、2020年調査)。下水道管も同様で、標準耐用年数50年を超えた管路が4万km存在し、今後急速に増加する見込みだ。

年間約2万件の水道管事故が全国で発生している現状を見れば、この問題の深刻さが分かる。しかし更新は遅々として進まない。水道管の年間更新率はわずか0.64%。このペースでは日本全国の水道管を更新するのに130年もの歳月がかかる計算だ。

古い建物では配管の位置や状態が図面に正確に記録されていないケースが多いことだ。戦後の高度成長期に急ピッチで建設されたビルや工場では、実際の配管ルートと図面が一致しないことは珍しくない。

しかし、日本の膨大な配管問題に対して、山形県の企業が新しい解決法を提示した。今回の記事は私たちの生活の「縁の下の力持ち」である配管の抱える問題を日本の企業がロボットとテクノロジーの力で解決を試みているという話です。

今日は配管君の日!

8月1日が「配管くんの日」とされている理由は、数字の語呂合わせにあります。

「は(8)い(1)かん」の語呂合わせから8月1日に制定されました。この記念日は、株式会社KOEI(旧・弘栄設備工業株式会社)が制定したもので、2024年に日本記念日協会に登録されています。

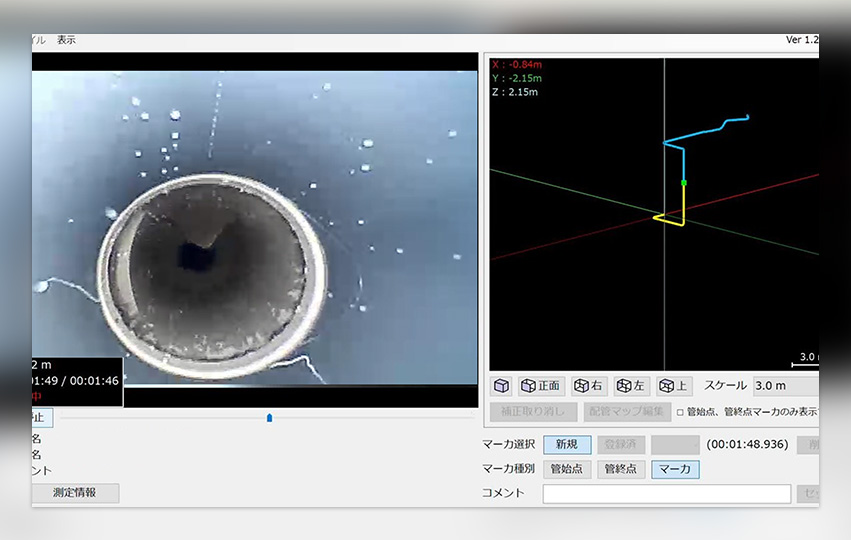

「配管くん」とは、同社が立命館大学と共同で開発した配管内点検ロボットで、カメラと位置計測センサーを搭載しており、排水管やガス管内の劣化度などが調査できます。

この記念日の目的は配管点検の重要性と建設設備業界の魅力を広く社会に伝えることで、建設設備業界の地位向上と社会的認知の拡大を図り、持続可能な社会の実現に貢献したいという願いが込められています。

配管くんって誰?

配管くんI型は立命館大学と共同開発された、配管探査ロボットです。(Ⅱ型Ⅲ型は大学との共同研究ではありません。)

配管くんにはI~Ⅲまでタイプがありそれぞれに個性的な機能があります。しかしこれは「配管点検、洗浄」に特化したロボットだからこそ既存の価値基準にとらわれずに生まれた新しい形とも言えます。

山形発の革新的技術「配管くん」は、単一の製品ではない。現場の多様なニーズに応えるため、3つの異なるタイプが開発され、それぞれが独自の特長を持って配管業界に革命をもたらしている。

I型:世界初を詰め込んだ新型ロボット

配管くん I型は、まさに配管の中を自由自在に駆け回る小さな探検家だ。φ100~φ150mmという中口径の配管に対応し、配管径に合わせて自動的に姿勢が変形するため異径管にも対応可能という柔軟性を持つ。

直径100~150mmのティーズ管内を自走できるロボットの開発は配管くんが世界初です。

この I型の最大の特徴は、従来困難とされていた縦管調査を可能にしたことだ。配管内を尺取り虫のような動きで自走し、車輪を内壁に押し当てることで重力に逆らって垂直方向にも移動できる。5mm程度の段差なら軽々と乗り越え、最長100メートルまでの探査が可能だ。

提供:弘栄ドリームワークス

機体にジャイロセンサーが搭載されており、マッピング機能で配管経路を見える化し、進行距離も確認することができるため、従来は図面にも残らなかった複雑な配管ルートを正確に把握できる。特にティーズ管の分岐でもカメラで見ながら正確に進む事ができるのは、熟練技術者でも判断に迷う複雑な分岐点での威力を発揮する。

II型Aタイプ:一石二鳥の効率マスター

筆者が個人的に一番好きな配管くんです。

配管くん II型Aタイプ:は、「なぜ調査と洗浄を別々にやるのか?」という発想の転換から生まれた革新的なモデルだ。センサー内蔵カメラと高圧洗浄ホースを一体化することで、探査と清掃を同時進行できる画期的なシステムを実現した。

提供:弘栄ドリームワークス

対応口径はΦ40-75/Φ75-125と、より小さな配管にも対応。高圧洗浄の水の噴射を推進力に利用することで、他の動力などが不要なためコンパクトでシンプルなシステムとなっており、40φという細い配管でも問題なく作業できる。

搭載された広角170°カメラとジャイロセンサー、高輝度LEDにより、洗浄作業中でも鮮明な映像撮影が可能だ。これまで「調査してから後日洗浄」という二度手間だった作業が、一度で完了する効率性は現場作業員から絶大な支持を得ている。

提供:弘栄ドリームワークス

III型:狭小空間のスペシャリスト

配管くん III型は、最も過酷な環境での調査を想定して設計された特殊部隊のような存在だ。25φという極小口径から対応可能で、MTカメラにSSW(バネワイヤー)と呼ばれる特殊なカバーを開発。SSWに回転と押し込みを同時に行う事で、先端が段差を越え曲部を通過し、一般的な押し込み式カメラでは進みにくくなる管も進むことができる。

この III型の真価は、複雑に入り組んだ配管系統での調査能力にある。約12mのMTカメラで長い配管もカバーし、タブレットで映像を確認しながら作業可能で、電源のない現場でも最大8時間の連続作業ができる独立性を持つ。

提供:弘栄ドリームワークス

回転方向を変えることでティーズ管の分岐も正確に進むことができ、従来のカメラでは到達不可能だった狭小・複雑な配管内部の詳細な調査を実現している。まさに「行けないところはない」というコンセプトを体現したモデルだ。

【取材】

なんと!今回!弘栄ドリームワークス様の代表取締役社長である菅原康弘様がインタビューを受けてくださりました!今回のインタビューはinnovaTopiaのサイエンスライターの野村貴之が担当します。

取材項目

野村「配管を探索するロボットは世界初の試みかと思います。はじめようと思われるきっかけはありましたか?」

菅原「そもそも、人が困ったから技術が生まれたんだと思うんですよ。配管ってみんな見えないから気にしてなくて図面が間違ってる場合とかあって、配管ってよくわからなかったんです。後、うちの会長の船橋が『会社として、仕事として面白いことをしたい』と言ったことが発端ですね。昔ドローンが流行った時期に配管の中をドローンで見れたら面白いかなって思ったらしくてそれがきっかけでしたね」

菅原「今日本中の配管が危機的状況で、高度経済成長期に作られたビルがちょうど50~60年前なんですよ。だから人手も手間も配管を調べまわるのには必要で。そういう困りごとがあるから配管くんは生まれたんだと思います」

野村「配管くんで人の手間ってどのぐらい変わるんですか?」

菅原「場合によりますが、半分から1/3ぐらいになるのかなと実際に見積もったらそのぐらいですかね。1日かかっていたことが午前中ですね」

野村「1/3になるのは大きいですね。130年かかるものが40年になったらかなり現実的ですね」

菅原「もっと言えば、高所に行かないといけないとか、狭いところを通らないといけない作業を人間がしなくてよくなりますね」

菅原「内視鏡検査と考え方は一緒ですね。昔はおなかを切って調べるものが内視鏡で調べることができてからは対症療法じゃなくてきちんと予防もできるようになったように配管くんはビルの人間ドッグができるんです」

野村「本当にビルの内視鏡って感じなんですね。事前に簡単にわかれば予防意識も高まりますものね」

野村「立命館大学との共同研究で苦労された点を教えてください。風土や雰囲気が大学と企業は違うなと感じるのですが…」

菅原「僕も昔大学にいたので風土に対する理解があったのはありますね。ただ、技術を作るのは大学で、企業が実用化すると住み分けしたおかげで少しうまくいきましたね。この線引きが産学提携を成功させるカギなのではないでしょうか」

菅原「まずは製品とサービスを出して100点を出さなくても事足りるって考え方が大事ですね。あとは、たまたま提携した大学の教員が『技術は世に出ないと意味がない』って考え方を持っていてそこもよかったです。幸福な偶然でした」

野村「これはすごく大切ですね。実用化できるところは企業で、大学は新しい技術を作る。ですね」

菅原「そうですね。100点は求めないのは大切ですね。ありがちなのはみんな『戦艦 大和』を作っちゃうんですよね。製品じゃなくてソリューションを提供するので、技術ではなくお客様が満足できることを優先するのは大切だと思います」

野村「確かに、お客様が論文を提供されても喜ばないですよね」

菅原「サービスレベルを下げてうまく技術的な実現ができるようにするのが大事ですね」

野村「確かに、完璧なものを最初っから作ろうとすると、大変ですよね」

菅原「スピード感を現場に合わせてマネジメントするのが大切かなと思います。」

野村「何人ぐらいの研究開発グループがいましたか」

菅原「うちの会社の人間は3~4人でしたね。大学や外注先もいましたので全体として20人いましたね」

野村「3~4人……かなり少ないですね。やっぱり少数精鋭のスペシャリストが開発に携わったのですか?」

菅原「少し驚くかもしれませんが、うちの会社は中途で未経験ばかりなので、だからあまり常識にとらわれなかった部分はありましたね。そのおかげで少ないメンバーでも」

野村「どうして、未経験者を積極的に採用されているのですか?」

菅原「菅原会長が新しいことをしようとしてというのがありましたね。設備業界って古い業界なので外から人を入れない雰囲気があったんです。僕も元々ITをしていたので、未経験です。配管くんの話も、もともとソフトウェアを私がいじっていたので、軽いノリでやってみようってなりました。できるとか、できないでやってたら話が進まないので会長の考え方にあったんだと思います。」

菅原「後々になって、いろいろな技術的な問題は出てきて大変でしたが、、、考えていたら進めなかったと思います」

野村「ロボット作ってね。って突然設備会社がなったら少し皆さん驚きますよね。周囲はどのような反応でしたか?」

菅原「最初の3~4年ぐらいはできるわけねえだろみたいな雰囲気は感じていましたね。なるべく無視してましたね。ここは鈍感力が本当に必要でしたね。意識的に鈍感にならないと大変でした」

野村「それはそれは…本当に大変だったんですね」

野村「配管の点検は社会問題だと感じています。僕はこのサービスを見たときに、国中の配管を配管くんが調査したら水道管の問題も解決するんじゃ!って思いました。国と提携する予定はありますか?」

菅原「それね。実は水道管の管理って国だけじゃなくていろんな自治体も絡んでて、水道局側と話しても各地方自治体も困ってて、実態も国が把握しきれていないというのが実情なんです。最終的に国中の水道管を配管くんが直すという構想がありますね。ただ、こういう状況なので、みんな何とかしたいけど動けないんです。本当はそうしたいですね。胃カメラみたいなカプセルを水道管に流して勝手に調べてくれるみたいな」

野村「最後は僕たちが知らず知らずのうちに配管くんがいろんな場所を調べてくれて、みたいなのを想定しているんですか?」

菅原「そうですね。最終的には定期的に一人一台配管くんがいて夜中にごそごそと配管くんが、、、というのを考えていましたね。難しいですが」

野村「なるほどです」

菅原「時にはなんだかんだ言って安全とかも考えるとヒモとかでつながってた方がいいよねというのもあり今の形なんです。あとはだれが責任をとるのかという観点からも自動化は難しいですね」

野村「個人的に配管くんってかわいいと思うのですが社長お気に入りの配管くんってありますか?俺はⅡ型が好きです」

菅原「僕もですね。Ⅱ型は生まれがシンプルなんですよ。もともと水を出しながら進む高圧洗浄機の先になんかでカメラをくっつけたのが生まれなんです。正直Ⅰ型は開発費が、億かかってるんですけど、Ⅱ型は10万もかかってなくてとにかく、シンプルなのが一番いいんですよ。下手にいろんな機構があるより、シンプルなのは学問もロボットもいいんですよね」

野村「確かに既存の技術の組み合わせですね。まさにセレンディピティですね。現場の観察眼と柔軟な技術があってこそのプロダクトだと感じました」

野村「この技術がこの先発展していけばどのように世界が変わると考えていますか?」

菅原「配管くんがみんなから着目されている理由ってアナログだからだと思っているんですよ。ビジコンとかに行くとハードウェアがあるからか、審査員さんに地味だけどハードとソフトが一緒になっているのは強いよねって言われて。これってつまり最後まで残る技術だと思うんですよ」

菅原「例えばGAFAMのクラウドサービスはなくなるかもしれないですが、車はなくならないと思うんですよ。ハードウェアはリアルなものだからなくならないというか」

菅原「100年200年たった時にきれいな水を飲むとか、そういう部分って結局一番大事だと思っているんです。シンプルに人が生きていくうえで一番大切なものが一番世の中を変えていくんじゃないかなという気がします」

菅原様とのインタビューはさらに続きまず!近日公開!

世界の在り方を変えるための時間

地球30周分の水道管が一斉に老朽化を迎え、年間2万件を超える漏水事故が発生している現実を、あなたはどう受け止めるでしょうか?この人類史上類を見ない配管危機に対し、従来の手法では到底追いつきません。130年かかると試算される水道管更新を、このまま放置すれば、あなたの暮らす日本の社会インフラは崩壊の危機に直面してしまいます。

しかし、山形の小さな設備工事会社から生まれた「配管くん」を見てください。これは単なる技術革新を超えた歴史的意義を持っています。2011年の着想から7年間という長期にわたる研究開発を経て、立命館大学理工学部との産学連携によって実現されました。

この技術の真の価値は、単に配管を調査することにあるのではありません。インフラ整備の在り方そのものを根本から変える力を秘めています。事後対応から予防保全へ、推測による工事から正確なデータに基づく計画的メンテナンスへ——配管くんは次世代インフラ管理の新たなパラダイムとなりうると感じています。

そして、この成果が私たちに教えてくれる重要な真実があります。真のイノベーションは一朝一夕には生まれないということです。7年間という歳月は、決して長すぎる時間ではありません。基礎研究から応用技術への転換、理論から実用化への道のり——未知の未来を切り開く技術は、必ずこうした時間をかけた地道な積み重ねの上に花開きます。即座の成果を求めがちな現代社会において、配管くんの開発ストーリーは基礎研究の重要性と、長期的視野に立った技術開発の価値を改めて示しています。

立命館大学の研究室で培われた基礎技術が、山形の現場で実際の課題と出会い、7年の歳月を経て世界初の実用化されました。短期的な利益や即効性ばかりを追求していては、決して生まれ得ない革新があることを配管くんは示しています。

最後に。歴史の転換点というのは、いつも後世に生きる私たちの目線で語られます。例えば、今やコロナウィルスの検査の際に欠かせなかったPCR法は1983年にアメリカのベンチャー企業が生み出したものです。しかし、私たちの生活に差し迫るパンデミックが起こるまで私たちの多くは名前すら聞くことはありませんでした。もっと言えば今や誰しもがレーザー光を見たことがありますが、レーザー技術はアインシュタインが理論を完成させてから、実際にレーザーが作られてそれが技術として確立するまで50年以上の月日が経ちました。おそらく、当時生きていた人の中でレーザー技術やPCR法を「歴史や人の生き方を変えるテクノロジー」と思っていた方は少なかったと思います。歴史はいつも結果論です。いつの日か、配管くんはこの人類の紡いできた、歴史の中の転換点や出発点になるのかもしれません。