米国のバック老化研究所の研究チームが、脳内のグリコーゲン代謝がアルツハイマー病などのタウオパチーに重要な役割を果たすことを発見した。

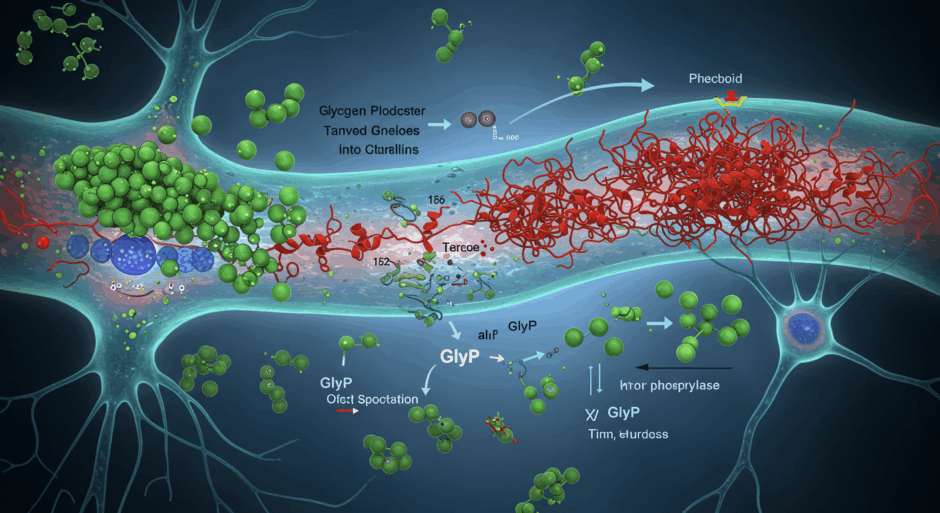

研究は分子生物学者パンカジ・カパヒ氏らが主導し、2025年にNature Metabolism誌に発表された。研究では、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)のタウオパチーモデルとアルツハイマー病患者の脳細胞で過剰なグリコーゲン蓄積を確認した。タウタンパク質がグリコーゲンの正常な分解を妨害し、両者の蓄積を促進することが判明した。

研究チームはグリコーゲンホスホリラーゼ(GlyP)酵素の活性を高めることで、ショウジョウバエの細胞損傷を軽減し寿命を延長させることに成功した。低タンパク質食による食事制限がGlyP活性を促進し、脳損傷を減少させることも確認された。

研究チームは8-Br-cAMP分子を基にした薬物を開発し、食事制限と同様の効果を実現した。この発見は、オゼンピックなどのGLP-1受容体アゴニストが認知症予防に効果を示す理由の説明にもつながる可能性がある。

From:  Surprise Discovery About Sugar in The Brain Could Help Fight Alzheimer’s

Surprise Discovery About Sugar in The Brain Could Help Fight Alzheimer’s

【編集部解説】

今回の研究は、アルツハイマー病の治療戦略に根本的な転換をもたらす可能性を秘めています。これまで脳内のグリコーゲンは「単なるエネルギー貯蔵庫」として軽視されてきましたが、実際には神経変性疾患の進行に深く関与していることが明らかになりました。

この発見の革新性は、タウタンパク質とグリコーゲンが物理的に結合し、悪循環を形成するメカニズムを解明した点にあります。タウがグリコーゲンに結合することで分解が阻害され、その結果さらなるタウの蓄積を促進するという「負のスパイラル」が病気の進行を加速させているのです。

技術的背景の深掘り

グリコーゲンホスホリラーゼ(GlyP)という酵素の活性化が治療の鍵となる点は、従来の創薬アプローチとは大きく異なります。この酵素を活性化することで、グルコースの代謝経路がペントースリン酸経路に向かい、抗酸化物質の産生が促進されます。これは単なる症状の緩和ではなく、細胞レベルでの根本的な防御機構の強化を意味しています。

8-Br-cAMP分子を基にした薬物開発は、食事制限の効果を薬理学的に再現する画期的なアプローチです。これにより、患者の生活の質を損なうことなく、治療効果を得られる可能性が開けました。

既存治療法との連携可能性

特に注目すべきは、GLP-1受容体アゴニスト(オゼンピック等)との関連性です。これらの薬剤が認知症に対する保護効果を示している背景には、今回の発見と密接に関連している可能性があります。GLP-1薬がグリコーゲン代謝経路に作用することで、意図せずして神経保護効果を発揮していた可能性が示唆されています。

治療戦略の拡張性

この研究の影響範囲は、アルツハイマー病だけでなく前頭側頭型認知症(FTLD-tau)など、他のタウオパチー全般に及ぶ可能性があります。ショウジョウバエモデルでの成功は、基礎研究から臨床応用への橋渡しが期待できる段階に到達していることを示しています。

潜在的なリスクと課題

一方で、グリコーゲン代謝の人為的な操作には慎重さが求められます。脳のエネルギー代謝は極めて精密に調整されており、過度な介入は予期しない副作用を招く可能性があります。また、個人差による治療効果のばらつきや、長期投与時の安全性についても十分な検証が必要でしょう。

規制・承認への道筋

GLP-1薬の認知症予防効果に関する研究が進行しており、今回の発見は、これらの研究結果を科学的に裏付ける重要な基盤となる可能性があります。

長期的な展望

この研究は「代謝を標的とした神経変性疾患治療」という新たなパラダイムを提示しています。従来のアミロイドβやタウタンパク質を直接標的とするアプローチが限界を見せる中、細胞の内在的な防御機構を強化する戦略は、より持続可能で副作用の少ない治療法につながる可能性があります。

特に高齢化社会を迎える日本において、予防的介入の重要性は増しています。食事制限や運動といった生活習慣の改善が、薬理学的介入と同等の効果を示す可能性があることは、公衆衛生政策の観点からも極めて重要な知見といえるでしょう。

【用語解説】

タウタンパク質(Tau protein)

微小管を安定化するタンパク質で、主に中枢神経系の神経細胞に存在する。アルツハイマー病などのタウオパチーでは、このタンパク質が異常に蓄積し神経変性を引き起こす。

グリコーゲンホスホリラーゼ(GlyP)

グリコーゲンを分解してグルコース-1-リン酸を遊離させる酵素である。グリコーゲン分解の律速段階を触媒し、細胞のエネルギー代謝において重要な役割を果たす。

8-Br-cAMP

cAMPアナログの一種で、PKA(プロテインキナーゼA)を活性化する化合物である。細胞膜透過性が高く、細胞内のシグナル伝達経路を調節する研究ツールとして使用される。

タウオパチー

タウタンパク質の異常な蓄積を特徴とする神経変性疾患群の総称である。アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、進行性核上性麻痺などが含まれる。

Drosophila melanogaster(キイロショウジョウバエ)

生物学研究で広く使用されるモデル生物である。ゲノムサイズが小さく、繁殖が容易で世代期間が短いため、遺伝学的解析に適している。

【参考リンク】

バック老化研究所(Buck Institute for Research on Aging)(外部)

世界初の老化研究専門の独立生物医学研究機関。老化関連疾患の脅威を終わらせることを使命とし、最先端科学を用いて老化研究の最前線を推進している。

オゼンピック公式サイト(Ozempic)(外部)

ノボノルディスク社が開発したGLP-1受容体作動薬の公式サイト。2型糖尿病治療薬として承認されており、週1回の注射で血糖値改善効果を示す。

ノボノルディスク プロフェッショナルサイト – オゼンピック(外部)

医療従事者向けのオゼンピック製品情報サイト。電子添付文書や患者指導用資材、動画などの専門的な情報を提供している。

【参考記事】

Neuronal glycogen breakdown mitigates tauopathy via pentose phosphate pathway(外部)

Nature Metabolism誌に掲載された原著論文。脳内グリコーゲン代謝とタウオパチーの関連を解明した研究の詳細な内容を報告している。

Neurons burn sugar differently. The discovery could save the brain(外部)

EurekAlert!による研究発表記事。ニューロンが糖を異なる方法で燃焼させることを発見し、脳を保護する可能性について詳しく解説している。

Neuronal Glycogen Breakdown Reduces Tauopathy Damage(外部)

ScienmMagによる研究解説記事。神経細胞のグリコーゲン分解がタウオパチーによる損傷を軽減するメカニズムについて詳細に説明している。

【編集部後記】

今回の研究は、私たちが普段意識することのない「脳内の糖代謝」が、実は認知症の鍵を握っているかもしれないという興味深い発見でした。皆さんは、日々の食事や生活習慣が脳の健康にどのような影響を与えているか、考えたことはありますか?この研究で注目されたのは、食事制限や運動といった身近な取り組みが、最先端の薬物治療と同等の効果を示す可能性があることです。もしかすると、私たちが今日選ぶ食事や生活スタイルが、将来の脳の健康を左右するかもしれません。皆さんご自身やご家族の健康を考える上で、この「脳の糖代謝」という新たな視点は、どのような気づきをもたらすでしょうか?ぜひ、SNSで皆さんの思いを聞かせてください。

ヘルスケアテクノロジーニュースをinnovaTopiaでもっと読む

ニューロテクノロジーニュースをinnovaTopiaでもっと読む