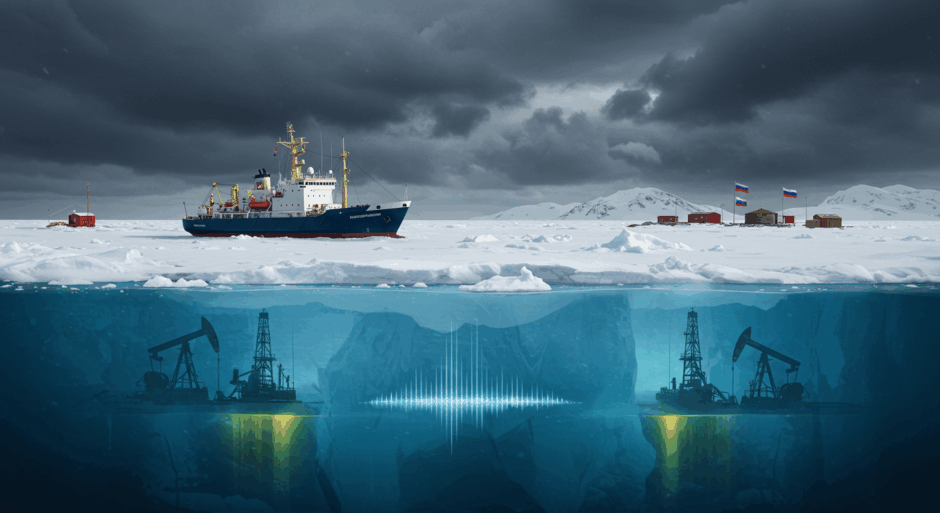

ロシアの研究者が南極のウェッデル海で推定5110億バレルの石油埋蔵量を発見したと報告した。

発見場所は英国が領有権を主張する南極の「英国部分」にあり、アルゼンチンとチリも同地域に重複する領有権を主張している。この埋蔵量は過去50年間の北海石油産出量の約10倍、サウジアラビアの既知石油埋蔵量の約2倍に相当する。発見はロシアの研究船による地震調査で確認された。

1959年の南極条約は南極での軍事活動と資源開発を禁止している。英国ロイヤル・ホロウェイ・カレッジのクラウス・ドッズ教授は、ロシアの活動が科学研究ではなく資源探査の前兆である可能性を指摘した。中国も大陸に5番目の研究基地を設置し、両国は南極での海洋保護区域拡大提案に反対している。

【編集部解説】

南極条約の複雑な構造と現実

この発見で最も重要なのは、1959年の南極条約と1991年のマドリード議定書という二重の法的枠組みです。南極条約は南極を「平和と科学のための大陸」と定めましたが、実は各国の領有権主張を「凍結」しただけで、完全に否定したわけではありません。

マドリード議定書は鉱物資源活動を明確に禁止していますが、2048年以降は見直し可能という条項があります。つまり、あと23年後には状況が変わる可能性があるのです。

地震探査技術の進歩が変えた現実

ロシアの研究船による地震探査技術は、従来では不可能だった南極の地下構造解析を可能にしました。この技術革新により、氷床下2000メートル以上の深部まで詳細な地質構造が把握できるようになっています。

現代の地震探査は、人工的な振動波を地中に送り込み、その反射波を解析することで地下の石油・ガス層を特定します。南極の厳しい環境下でも、砕氷船と組み合わせることで年間を通じた調査が実現しているのです。

地政学的な新たな競争軸の出現

中国とロシアの南極での協力関係は、単なる科学研究を超えた戦略的パートナーシップに発展しています。両国は南極での海洋保護区域拡大提案に一貫して反対しており、既存の南極ガバナンスシステムに挑戦する姿勢を示しています。

中国が大陸に5番目の研究基地を設置したことも、この地域での影響力拡大の一環と見られています。

エネルギー転換期における逆説的発見

世界が脱炭素化に向かう中での巨大化石燃料発見は、深刻な矛盾を生み出しています。パリ協定の1.5度目標達成には、既知の化石燃料埋蔵量の60%を地中に残す必要があるとされています。

しかし、ロシアは2022年のウクライナ侵攻以降、西側制裁により従来のエネルギー輸出ルートが制限されており、新たな資源確保への動機が高まっているのが現実です。

技術的実現可能性の変化

気候変動により南極の氷床が薄くなり、従来はアクセス困難だった地域での資源開発が技術的に可能になりつつあります。深海掘削技術の進歩と組み合わせることで、極地での石油採掘は理論的には実現可能な段階に達しています。

ただし、南極での実際の採掘作業は、-40度以下の極寒、強風、完全な暗闇が続く極夜など、地球上で最も過酷な環境での作業となります。

国際ガバナンスへの長期的影響

南極条約体制は冷戦期に構築された国際協力の成功例でしたが、現在の多極化した国際情勢では新たな挑戦に直面しています。特に、科学研究の名目で行われる活動の真の目的を検証する仕組みが不十分であることが露呈しています。

ロイヤル・ホロウェイ大学のクラウス・ドッズ教授が指摘するように、ロシアの活動は「地震調査研究の規範を損なう」ものであり、「将来の資源採取の前兆」である可能性が高いのです。

読者への示唆

この発見は、テクノロジーの進歩が既存の国際的枠組みを揺るがす典型例といえるでしょう。地球最後の未開発地域である南極が、21世紀の新たな地政学的競争の舞台となる可能性を示しています。

【用語解説】

南極条約(Antarctic Treaty)

1959年にワシントンで署名され、1961年6月23日に発効した国際条約。南極を平和と科学研究の場として指定し、軍事活動と資源開発を禁止している。

マドリード議定書(Environmental Protocol)

1991年に署名され1998年に発効した「南極条約環境保護議定書」。南極での鉱物資源活動を明確に禁止し、環境保護を強化した。2048年以降に見直し可能な条項がある。

ウェッデル海(Weddell Sea)

南極大陸の東側に位置する海域。英国が領有権を主張する地域で、アルゼンチンとチリも重複して領有権を主張している。今回の石油発見地点。

地震探査(Seismic Survey)

人工的な振動波を地中に送り込み、その反射波を解析して地下構造を調べる技術。石油・ガス層の探査に広く使用される。

南極条約協議国(Antarctic Treaty Consultative Parties)

南極条約の意思決定に参加する資格を持つ国々。実質的な科学活動を行っていることが条件で、現在26カ国が該当する。

2048年問題

マドリード議定書が施行から50年後の2048年以降、全会一致ではなく4分の3の多数決で見直し可能になることを指す。

【参考リンク】

南極条約事務局(外部)

南極条約システムの公式情報源。条約文書、会議記録、環境影響評価データベースなど包括的な情報を提供

外務省:環境保護に関する南極条約議定書(外部)

日本政府による南極条約とマドリード議定書の公式解説。議定書の目的と内容について詳細に説明

SCAR(南極研究科学委員会)(外部)

南極条約システムに科学的助言を提供する国際機関。南極研究の調整と政策決定を科学的に支援

【参考記事】

Russia strikes black gold off British Antarctic coast, 511 billion barrels worth(外部)

ロシアが英国領南極地域で5110億バレルの石油・ガス埋蔵量を発見。北海50年間の産出量の10倍に相当する規模

南極を揺るがすものとは – GNV(外部)

南極条約及び環境保護に関する南極条約議定書の2048年改定可能性について詳細解説

海洋安全保障情報旬報 2021年6月21日(外部)

2048年マドリード議定書見直し会議の可能性について専門的分析。中国やロシアの動向と南極条約システムの将来

【編集部後記】

読者の皆さんは、この南極石油発見のニュースをどう受け止められましたか?私たちは今、技術の進歩が既存の国際的な枠組みを揺るがす歴史的な瞬間に立ち会っているのかもしれません。2048年のマドリード議定書見直し条項まで、あと23年。この間に世界のエネルギー情勢や地政学的バランスはどう変化するでしょうか。また、気候変動対策と資源確保の狭間で、私たちはどのような選択を迫られるのでしょうか。皆さんご自身の視点で、この発見が持つ意味について考えてみていただけませんか?ぜひSNSでお聞かせください。一緒に未来を考えていきましょう。

エネルギー技術ニュースをinnovaTopiaでもっと読む

テクノロジーと社会ニュースをinnovaTopiaでもっと読む