衛星データセットOceanSODA-ETHZの高解像度版が2025年6月25日にESAのLiving Planet Symposiumで発表された。

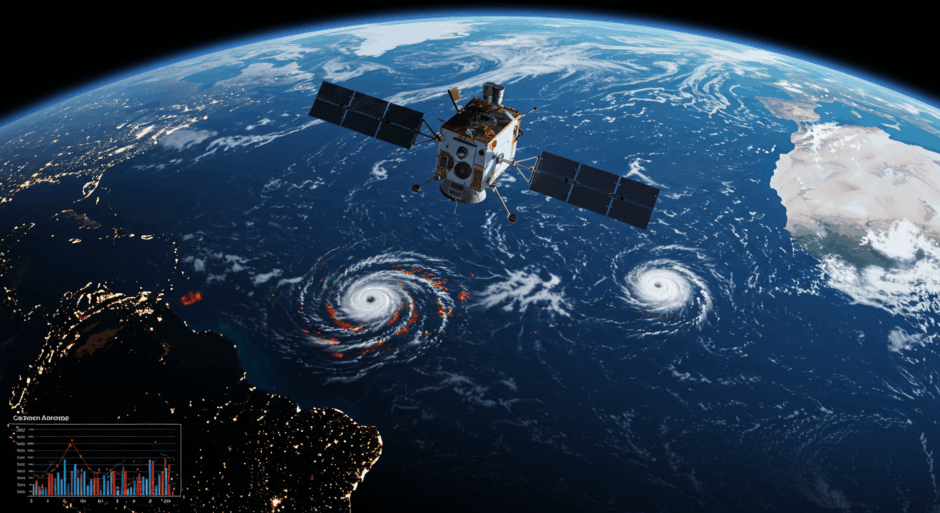

このシステムは25キロメートル解像度で8日ごとに海洋の炭素吸収を監視し、従来の月単位・粗い解像度データより30倍以上細かい。ETHチューリッヒのNicolas Gruber教授とLuke Gregor博士が主導するプロジェクトで、衛星データと船舶・ブイの測定値を機械学習アルゴリズムで統合している。2017年の大西洋ハリケーンシーズンでは、ハリケーン・マリアとイルマが炭素豊富な深層水をかき混ぜ、海洋からのCO2放出を引き起こした現象が可視化された。

エクセター大学のJamie Shutler教授は、このデータが嵐の影響を分離し理解するのに役立つと述べている。OceanSODA-ETHZは海洋酸性化の進行もリアルタイムで監視し、現在まで40年近くの歴史的データを提供する。この技術は漁業管理、沿岸計画、気候変動緩和のための炭素収支評価に活用される。

From:  Revolutionary Satellite Data Reveals Unmatched Detail of How Oceans Absorb Carbon

Revolutionary Satellite Data Reveals Unmatched Detail of How Oceans Absorb Carbon

【編集部解説】

この技術革新の真の意味を理解するために、まず海洋炭素監視の従来の限界について説明する必要があります。これまで科学者たちは、船舶やブイからの限られた測定データに依存せざるを得ませんでした。月単位の粗い解像度では、海洋の複雑な炭素動態を捉えることは困難だったのです。

OceanSODA-ETHZが画期的なのは、8日間隔・25キロメートル解像度という時空間分解能の飛躍的向上にあります。これは従来の30倍以上の精度を意味し、海洋科学における「望遠鏡の発明」に匹敵する技術的ブレークスルーと言えるでしょう。

GRaCERアルゴリズムの技術的革新

この技術の核心は、GRaCER(Geospatial Random Cluster Ensemble Regression)と呼ばれる独自の機械学習手法にあります。K-meansクラスタリングと複数の回帰手法(フィードフォワードニューラルネットワーク、勾配ブースティング決定木)を組み合わせたアンサンブル学習により、16の異なる推定値の平均を最終結果として採用しています。

海面温度、塩分、風速、海色など複数の衛星観測データを統合することで、直接測定が困難な海洋表面のCO2濃度を推定しています。これにより、従来は「点」でしか把握できなかった情報を「面」として捉えることが可能になりました。

ハリケーンと炭素放出の新たな理解

興味深いのは、ハリケーンが海洋の炭素放出に与える影響についての新しい知見です。2017年の大西洋ハリケーンシーズンの可視化では、嵐が深層の炭素豊富な海水を表面に押し上げ、一時的にCO2放出を増加させる現象が明確に示されました。

この現象は、海洋の炭素循環における短期変動の重要性を浮き彫りにしています。従来の月単位データでは捉えられなかった、こうした急激な変化を8日間隔で監視できることの科学的価値は計り知れません。

海洋酸性化監視の新時代

OceanSODA-ETHZのもう一つの重要な機能は、海洋酸性化のリアルタイム監視です。海洋がCO2を吸収する過程で海水のpHが低下し、サンゴ礁や貝類などの炭酸カルシウム骨格を持つ生物に深刻な影響を与えています。

この技術により、酸性化の「ホットスポット」を特定し、海洋生態系への影響を予測することが可能になります。特に、湧昇流や河川流出、海氷融解による局所的な化学変化を捉えられる点は、海洋保護区の設定や漁業管理において重要な意味を持ちます。

産業・政策への波及効果

この技術は単なる科学的ツールを超えて、実用的な応用可能性を秘めています。漁業管理では、海洋酸性化が魚類の生理機能に与える影響を予測し、持続可能な漁獲量の設定に活用できます。

沿岸計画においても、海面上昇と海洋酸性化の複合的影響を評価し、インフラ整備や防災計画に反映させることが期待されます。さらに、炭素クレジット市場では、海洋による炭素吸収量の正確な測定が取引の透明性向上に寄与する可能性があります。

技術的課題と限界

一方で、この技術にも限界があることを認識する必要があります。衛星観測は海洋表面の情報に限定されるため、深層での炭素動態については依然として船舶観測に依存しています。また、雲による観測阻害や極域での測定精度低下といった技術的制約も存在します。

長期的展望と人類進化への意味

1982年から現在まで40年以上のデータ蓄積により、気候変動の長期トレンドと短期変動を分離して分析することが可能になりました。これは、人類が地球システムに与える影響を定量的に把握し、適応戦略を策定する上で不可欠な情報基盤となります。

ESAのFutureEOプログラムの一環として開発されたこの技術は、欧州の地球観測技術の先進性を示すものです。今後、NASAのPACEやESAのCopernicusといった次世代衛星ミッションとの連携により、さらに高精度な海洋炭素監視システムが構築される見込みです。

この技術革新は、人類が地球環境との共生を図る上で重要な「目」を提供するものです。Tech for Human Evolutionの理念に照らせば、これは人類が地球システムの一部として持続可能な発展を遂げるための必須技術と位置づけられるでしょう。

【用語解説】

GRaCER(Geospatial Random Cluster Ensemble Regression)

OceanSODA-ETHZで使用される独自の機械学習手法である。K-meansクラスタリングと複数の回帰手法を組み合わせたアンサンブル学習により、16の異なる推定値の平均を最終結果として採用する。

海洋酸性化(Ocean Acidification)

海洋が大気中のCO2を吸収する際に海水のpHが低下し、酸性度が増加する現象である。サンゴ礁や貝類などの炭酸カルシウム骨格を持つ海洋生物に深刻な影響を与える。

炭素隔離(Carbon Sequestration)

大気中のCO2を海洋や陸地に長期間貯蔵するプロセスである。海洋では植物プランクトンの光合成により有機炭素に変換され、深海に沈降することで炭素が固定される。

湧昇流(Upwelling)

深層の栄養豊富な海水が海面に上昇する現象である。風や海流の影響により発生し、表層の生物生産性を高める一方で、炭素豊富な深層水により局所的なCO2放出を引き起こすことがある。

全アルカリ度(Total Alkalinity)

海水の酸を中和する能力を示す化学的指標である。海洋の炭酸系を理解し、酸性化の進行を評価するために不可欠な測定値である。

fCO2(Fugacity of CO2)

海水中の二酸化炭素の逃散能を示す指標である。海洋と大気間のCO2交換を理解する上で重要なパラメータとなる。

【参考リンク】

ETH Zurich – Environmental Physics Data & Tools(外部)

ETHチューリッヒ大学環境物理学研究室の公式サイト。OceanSODA-ETHZデータセットの開発元で、海洋炭素循環と生物地球化学に関する研究データとツールを提供している。

NOAA Ocean Carbon Data System(外部)

米国海洋大気庁(NOAA)が提供するOceanSODA-ETHZデータセットの公式アーカイブ。海洋酸性化研究のための全球格子データセットを無償で提供している。

【参考記事】

High-resolution mapping reveals ocean carbon sink detail(外部)

ESAによる2025年6月25日の公式発表記事。OceanSODA-ETHZの高解像度版がLiving Planet Symposiumで発表されたことを報告し、25×25km・8日間隔という技術仕様と従来製品との30倍の精度向上について詳述している。

High-resolution mapping reveals ocean carbon sink detail – University of Exeter(外部)

エクセター大学による2025年6月25日のニュース記事。Nicolas Gruber教授とJamie Shutler教授のコメントを含み、機械学習手法と衛星データの統合による技術的ブレークスルーについて解説している。

Unveiling the fine-scale complexity of the ocean carbon sink(外部)

ETHチューリッヒによる2024年9月2日の記事。Luke Gregor博士による技術開発の詳細と、サブシーズナル変動の重要性について説明している。

OceanSODA-ETHZ: a global gridded data set of the surface ocean carbonate system(外部)

OceanSODA-ETHZの科学的基盤となる2021年の原著論文。1982-2018年の期間における全球海洋表面の炭酸系パラメータを月解像度・1度格子で提供するデータセットの開発手法と検証結果を詳述している。

【編集部後記】

私たちが普段何気なく見ている海が、実は地球の「肺」として機能していることに改めて驚かされました。今回ご紹介したOceanSODA-ETHZのような技術は、まさに地球の健康状態を「見える化」する革新的なツールですね。皆さんは、日常生活の中で海洋環境の変化を感じることはありますか?例えば、お住まいの地域の海産物の変化や、海水浴での水質の違いなど、身近な体験があれば教えてください。また、衛星技術がこれほど精密に海洋を監視できる時代に、私たち一人ひとりができる海洋保護のアクションについて、一緒に考えてみませんか?テクノロジーの進歩と個人の行動が組み合わさることで、どんな未来が描けるでしょうか。