アリゾナ大学の進化生物学者アントニン・アフホルダー博士らの国際研究チームが、土星最大の衛星タイタンの地下海洋における生命の可能性を生体エネルギーモデリングで分析した研究結果が科学誌『The Planetary Science Journal』に2025年4月7日付で掲載された。

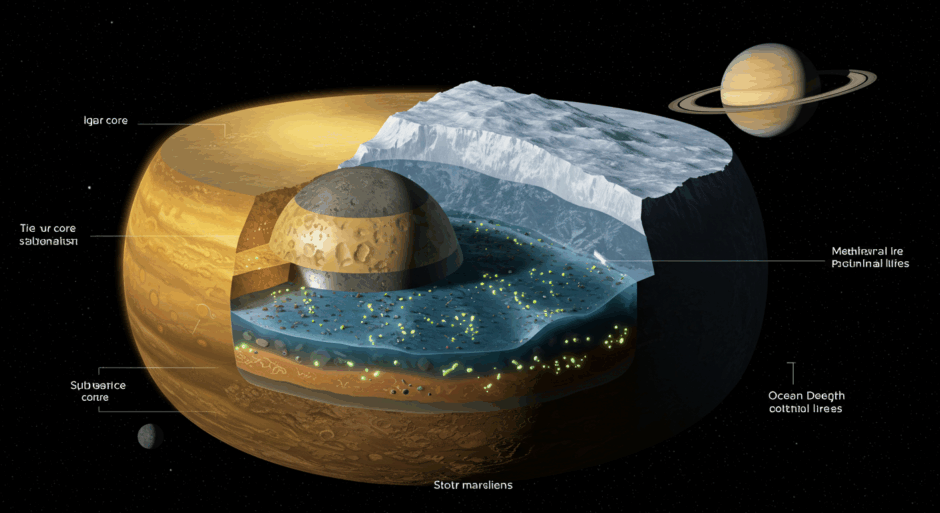

タイタンは直径5,150キロメートルで、表面温度は摂氏マイナス179度である。氷地殻の下約100キロメートルの深さに塩水海洋が存在し、その深さは450キロメートル以上に達する。研究チームは、タイタンの地下海洋で微生物が発酵によってグリシンを分解してエネルギーを得る可能性を検証した。

分析の結果、タイタンの生物圏全体の重量は数キログラム程度、小型犬の質量に相当すると推定された。海洋全体で水1リットルあたり発酵細胞1個、または水1キログラムあたり1細胞未満の密度である。これは地球から約8億マイル離れた環境で、生命発見の困難さを示している。NASAのドラゴンフライ・ミッションが2028年7月に打ち上げ予定で、その後タイタン探査を開始する計画である。

From:  Titan Could Have An Alien Biosphere – But It Might Be Dog-Sized

Titan Could Have An Alien Biosphere – But It Might Be Dog-Sized

【編集部解説】

生体エネルギーモデリングが明かす現実的な生命探査

今回の研究で注目すべきは、アフホルダー博士らが採用した生体エネルギーモデリングという手法です。これまでの研究では「タイタンには有機物が豊富だから生命が存在するはず」という楽観的な推測が多く見られましたが、本研究では実際にどれだけのエネルギーが利用可能かを定量的に計算しました。

この手法により、表面の有機物が地下海洋に到達する経路や量、そして微生物が実際に利用できるエネルギー量を現実的に評価することが可能になります。

発酵という古典的代謝プロセスの選択理由

研究チームが発酵を生命活動の基盤として選んだ理由は、その普遍性と実証性にあります。酸素を必要とする呼吸とは異なり、発酵は有機分子のみで機能するため、酸素のないタイタンの環境でも理論的に可能です。

地球上では約38億年前から発酵が行われており、現在でもパンやビールの製造に利用されています。この「実績のある」代謝プロセスを採用することで、推測に頼らない科学的な検証が可能になりました。

隕石衝突による有機物輸送メカニズムの限界

タイタンの表面に蓄積された有機物が地下海洋に到達する主要な経路として、隕石衝突による融解池が挙げられています。衝突によって氷地殻に穴が開き、表面の有機物が海洋に運ばれるという仮説です。

しかし、研究によると年間10ナノモル以下という極めて低い輸送効率であることが判明しました。これが生物量の制限要因となっており、「小型犬程度」という推定値の根拠となっています。

ドラゴンフライ・ミッションへの影響と新たな探査戦略

この研究結果は、2028年7月打ち上げ予定のNASAドラゴンフライ・ミッションに重要な示唆を与えます。8枚の羽を持つドローン型探査機による2034年からの探査では、生命発見の確率は従来の予想より大幅に低いことが判明しました。

一方で、この研究は探査戦略の精緻化にも貢献します。生命の存在確率が低いことを前提とした、より効率的な探査手法の開発が求められるでしょう。

太陽系外惑星探査への応用可能性

タイタンで確立された生体エネルギーモデリング手法は、太陽系外惑星の居住可能性評価にも応用できる可能性があります。単純に「液体の水がある」「有機物がある」という条件だけでなく、実際の生命維持に必要なエネルギー収支を定量的に評価する新しい基準を提供します。

これにより、系外惑星の生命探査においても、より現実的で科学的な評価が可能になるでしょう。

技術的課題と将来の展望

現在の技術では、タイタンの地下海洋に直接アクセスすることは困難です。しかし、表面の有機物組成分析や大気中の生体由来ガスの検出により、間接的に生命の痕跡を探ることは可能です。

将来的には、氷を貫通して海洋に到達する探査技術の開発が重要になります。ヨーロッパ宇宙機関が計画中のエウロパ探査ミッションの技術進歩が、タイタン探査にも応用される可能性があります。

科学的保守主義の重要性

この研究が示すもう一つの重要な点は、科学的保守主義の価値です。宇宙生物学の分野では、しばしば楽観的な推測が先行しがちですが、厳密な定量分析により現実的な評価を行うことの重要性が改めて確認されました。

これは今後の宇宙探査予算配分や研究優先順位の決定においても、重要な指針となるでしょう。

【用語解説】

生体エネルギーモデリング

生物が利用可能なエネルギー量を定量的に計算する手法。従来の推測に基づく生命探査とは異なり、実際の代謝プロセスで得られるエネルギー収支を数値化する。

グリシン

最も単純なアミノ酸の一つ。宇宙空間の小惑星や彗星にも存在し、生命の基本的な構成要素として知られる。タイタンの海洋でも微生物の栄養源として利用される可能性がある。

氷VI(アイス6)

極めて高い圧力下でのみ存在する特殊な氷の結晶構造。地球上では自然界に存在せず、タイタンのような高圧環境でのみ形成される。

嫌気呼吸

酸素を使わない呼吸方法。酸素のない環境で生物がエネルギーを得るための代替的な代謝経路。

クロストリジウム属細菌

地球上で発酵によってエネルギーを得る細菌の一種。酸素のない環境でも生存可能で、タイタンの微生物のモデルとして研究に使用される。

カッシーニ・ホイヘンス

NASAとESAの共同土星探査ミッション(1997-2017年)。タイタンの詳細な観測データを提供し、現在のタイタン研究の基礎となっている。

バイオマス

生物圏全体の生物量を表す指標。炭素重量で測定されることが多く、今回の研究では数キログラム程度と推定された。

【参考リンク】

NASA – Dragonfly Mission(外部)

NASAの公式ドラゴンフライ・ミッション情報サイト。2028年7月打ち上げ予定のタイタン探査ドローンに関する最新情報と技術仕様を提供。

University of Arizona(外部)

アリゾナ大学の公式サイト。本研究の主導者アフホルダー博士が所属する生態学・進化生物学部の情報を含む総合大学サイト。

The Planetary Science Journal(外部)

本研究が掲載された学術誌の公式サイト。惑星科学分野の最新研究成果を掲載する査読付き学術誌。

NASA Astrobiology Program(外部)

NASAの宇宙生物学プログラム公式サイト。宇宙生物学的観点からの探査ミッションの意義と科学的目標を詳述。

【参考記事】

The Viability of Glycine Fermentation in Titan’s Subsurface Ocean(外部)

2025年4月7日に『The Planetary Science Journal』に掲載された本研究の原論文。アフホルダー博士らによる詳細な分析結果。

土星衛星タイタン、生命存在の可能性も生物量は「わずか小型犬1匹」程度か(外部)

2025年4月22日のForbes Japan記事。本研究の日本語解説として、タイタンの生物圏推定値と探査の現実的な見通しを詳述。

研究者「土星の月に生命いるかも。でもいないかも」「いたとしても、ねこ1匹分」(外部)

2025年4月11日のGizmodo Japan記事。本研究の背景となるタイタンの特徴と生命探査の課題について一般読者向けに解説。

NASA’s Dragonfly Passes Critical Design Review(外部)

2025年4月24日のNASA公式発表。ドラゴンフライ・ミッションが重要設計審査を通過し、2028年7月の打ち上げに向けて建設段階に移行。

タイタンという星への想いを、改めて。(外部)

2025年2月14日の個人ブログ記事。タイタン探査の意義と将来の宇宙進出への影響について、研究者の視点から考察。

【編集部後記】

タイタンの生命探査が「小型犬程度の重量」という現実的な数値で語られるようになったことに、皆さんはどのような印象を持たれたでしょうか。宇宙生物学の分野では、これまで希望的観測が先行することが多かったのですが、今回のような定量的アプローチが増えてきています。2028年7月に打ち上げ予定のドラゴンフライ・ミッションでは、実際にタイタンの表面を飛行しながら生命の痕跡を探します。もし皆さんがこのミッションの研究者だとしたら、どのような場所を優先的に調査したいと思われますか?また、生命発見の確率が低いとわかった今、宇宙探査への投資についてどのようにお考えになるでしょうか。私たちも読者の皆さんと一緒に、この壮大な宇宙の謎について考えていきたいと思います。