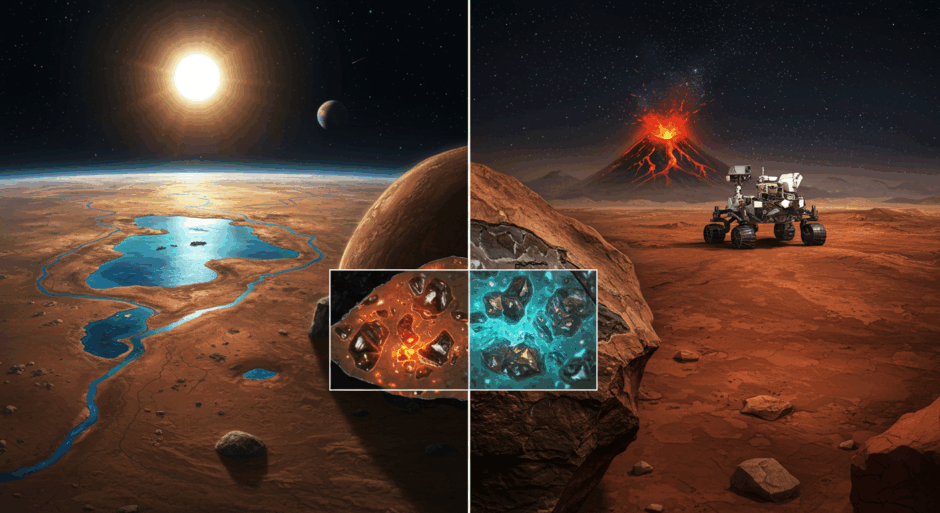

シカゴ大学のエドウィン・カイト准教授らの研究チームが発表した研究により、火星が水を失った理由が明らかになった。

研究は、火星が水に富んだ世界から現在の乾燥した砂漠へ変化した過程を、太陽の明るさの段階的増加による短期間の温暖期で説明している。

NASAのキュリオシティローバーがゲイル・クレーターで発見した炭酸塩鉱物は、水と二酸化炭素の相互作用で形成され、火星の厚い大気が岩石に閉じ込められた証拠となる。炭酸塩の存在は、火星がかつて二酸化炭素に富んだより厚い大気を持っていたことを示している。

研究によると、火星は地球と異なり火山活動が休眠状態にあり、大気中への二酸化炭素の補給メカニズムが欠如している。地球では火山噴火が継続的に二酸化炭素を大気中に放出するが、火星では液体の水が存在した短期間の後、数億年続く乾燥期が繰り返された。現在火星では2台のプルトニウム動力ローバーと国際的な宇宙船群が活動中である。

From:  Scientists Finally Reveal the Startling Reason Mars Lost Its Water

Scientists Finally Reveal the Startling Reason Mars Lost Its Water

【編集部解説】

今回のエドウィン・カイト教授らの研究は、火星科学における長年の謎に新たな光を当てる画期的な成果です。この発見が持つ科学的意義は想像以上に大きく、火星探査の新たな方向性を示しています。

炭酸塩鉱物発見の技術的意義

キュリオシティローバーが発見した炭酸塩鉱物は、従来の軌道観測では検出できなかった「隠れた炭素貯蔵庫」の存在を明らかにしました。この発見が重要なのは、火星の大気進化モデルを根本的に見直す必要があることを示しているからです。

これまで「失われた大気の墓場」を探し続けてきた研究者たちにとって、ついに決定的な証拠が得られたことになります。カイト教授が「大気の墓を探してきた」と表現したように、この発見は長年の謎を解く鍵となりました。

地球との決定的な違いが示すもの

火星と地球の運命を分けた最大の要因は、火山活動の有無にあります。地球では継続的な火山噴火が二酸化炭素を大気中に供給し続けているのに対し、火星は現在ほぼ火山活動が休眠状態です。

この違いが意味するのは、惑星の「自己調節メカニズム」の存在です。火星は本質的に砂漠化に向かう傾向を持ち、居住可能な期間は例外的な現象だったということになります。

宇宙探査への長期的影響

この研究成果は、将来の火星移住計画に重要な示唆を与えています。火星の水資源の在り処と利用可能性について、従来の想定を見直す必要が生じました。

また、太陽系外惑星の居住可能性を評価する際の新たな指標としても活用できるでしょう。惑星の火山活動レベルが、長期的な居住可能性を左右する重要な要素であることが明確になったからです。

技術革新がもたらした発見

この発見は、ローバーによる直接的な地表調査の重要性を改めて証明しました。軌道からの観測では検出できなかった鉱物が、地表での詳細な分析によって初めて明らかになったのです。

共著者のベンジャミン・トゥトロ教授が「表面にローバーを置くまでは知ることができない」と述べたように、現地調査の価値が再確認されました。

今後の研究展開と課題

現在、火星では2台のプルトニウム動力ローバーと国際的な宇宙船群が活動しており、カイト教授が「火星科学の黄金時代」と表現する状況が続いています。

今後の課題は、発見された炭酸塩鉱物が火星全体にどの程度広く分布しているかを確認することです。また、他の惑星でも同様の自己調節メカニズムが働いているかを検証する必要があります。

人類の宇宙進出への示唆

この研究は、惑星改造(テラフォーミング)の可能性についても新たな視点を提供しています。火星の自然な砂漠化傾向を理解することで、より効果的な環境改造戦略の立案が可能になるかもしれません。

同時に、地球の気候安定性がいかに特殊で貴重なものかを再認識させる結果でもあります。この発見は、地球環境保護の重要性を科学的に裏付ける証拠としても位置づけられるでしょう。

【用語解説】

炭酸塩鉱物

水と二酸化炭素が岩石と反応して形成される鉱物の総称。古代の厚い大気の存在を示す重要な証拠となる。

ゲイル・クレーター

火星の赤道付近に位置する直径約154kmの巨大なクレーター。約35億年前に形成され、古代湖があったと考えられている。キュリオシティローバーの主要な探査地域である。

シャープ山(Mount Sharp)

ゲイル・クレーター中央部にそびえる高さ約5.5kmの山。正式名称はエオリス・モンス。地層が積み重なった構造で、火星の気候変動の歴史を記録している。

炭素循環

大気、海洋、陸地、生物圏の間で炭素が循環するプロセス。火星では古代に存在したが、現在は機能していない。地球の気候安定性に重要な役割を果たす。

火山ガス放出

火山活動により地下から大気中に放出される二酸化炭素などのガス。地球では温室効果を維持する重要なメカニズムだが、火星では現在ほぼ停止している。

【参考リンク】

シカゴ大学 エドウィン・カイト教授(外部)

太陽系と系外惑星の居住可能性を研究する惑星科学者。火星キュリオシティローバーのサイエンスチームメンバー

カルガリー大学 ベンジャミン・トゥトロ教授(外部)

地球化学者として太陽系全体の生命維持環境の歴史を追跡し、地球の居住可能性維持方法を研究

NASA キュリオシティローバー公式サイト(外部)

2012年火星着陸。ゲイル・クレーター内で探査活動を継続し、火星の地質学的・環境史を解明

【参考記事】

NASA’s Curiosity Rover May Have Solved Mars’ Missing Carbonate Mystery(外部)

NASAエイムズ研究センター公式発表。キュリオシティローバーがシャープ山で発見したシデライト(鉄炭酸塩)の詳細と、CheMin装置によるX線回折分析の技術的解説を提供

Mars was once a desert with intermittent oases(外部)

エドウィン・カイト教授の最新研究モデルを詳細解説。火星の炭素循環と自己調節メカニズム、間欠的オアシス環境の科学的根拠を技術的観点から分析

NASA’s Curiosity rover finds evidence for long-ago CO2 atmosphere on Mars(外部)

シカゴ大学公式発表。エドウィン・カイト准教授の研究背景と、地球と火星の進化経路の違いについての専門的解説。古代火星大気の証拠発見の意義を詳述

【編集部後記】

火星の水の謎が解明されたこのニュースを読んで、皆さんはどう感じられましたか?私たちが住む地球の特殊性について、改めて考えさせられる発見だったのではないでしょうか。火山活動という一見当たり前の現象が、実は惑星の運命を左右する重要な要素だったとは驚きです。もし地球の火山活動が止まってしまったら、私たちの星はどうなってしまうのでしょう?また、現在進行中の火星探査ミッションや将来の火星移住計画について、この発見がどのような影響を与えるか気になりませんか?キュリオシティローバーが13年間かけて明らかにした事実は、私たちの宇宙への理解を根本から変える可能性を秘めています。皆さんは火星の未来、そして人類の宇宙進出についてどのような展望をお持ちでしょうか?