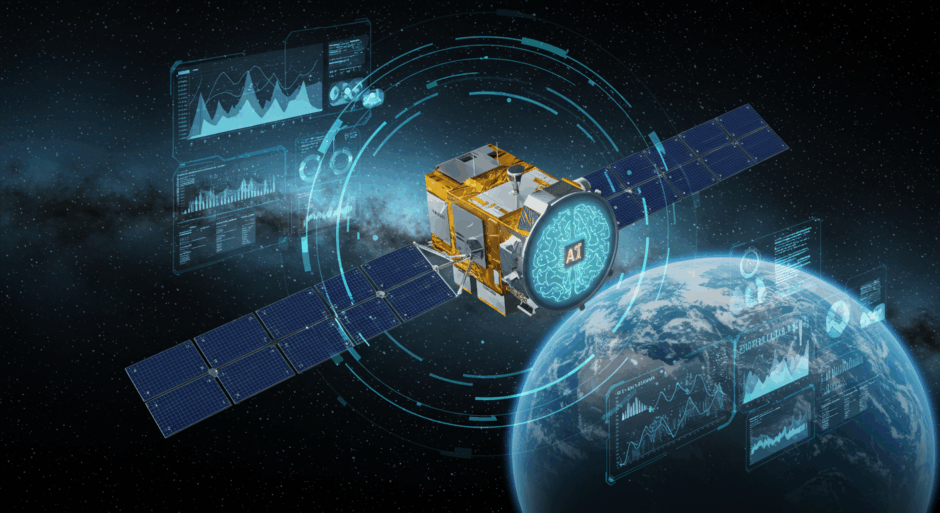

カリフォルニア大学デービス校(UC Davis)とProteus Spaceが共同開発した米国政府スポンサーのAI搭載自己監視衛星が2025年10月にカリフォルニア州バンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられる。

この衛星は史上初のAI搭載自己監視システムを特徴とし、デジタルツインと呼ばれるAI駆動システムを使用してリアルタイムで健康チェックを実行する。プロジェクトは承認から打ち上げまで13か月という異例の短期間で完成した。

衛星は半分サイズの冷蔵庫程度の大きさで、電力システムを含む内部システムの仮想モデルであるデジタルツインを搭載している。従来のデジタルツインが地球からのデータ更新を必要とするのに対し、この衛星内で完全に動作し、バッテリーの健康状態や電力使用量を継続的に監視する。

UC Davisの大学院研究者アダム・ズフォール氏がプロジェクトのUC Davis側を監督し、機械航空宇宙工学教授スティーブン・ロビンソン氏のHRVIP研究室がペイロードを開発した。衛星は低軌道で最大12か月間運用され、3年後に大気圏で燃え尽きる予定である。

From:  First-Ever AI Self-Monitoring Satellite Set to Revolutionize the Future of Space Exploration

First-Ever AI Self-Monitoring Satellite Set to Revolutionize the Future of Space Exploration

【編集部解説】

デジタルツインの革新性

従来のデジタルツインは地上の管制センターで動作し、衛星からのデータを受信して分析していました。しかし今回のシステムは、衛星内部で完結する「オンボード・デジタルツイン」という画期的なアプローチを採用しています。これにより、通信遅延や地上との接続断絶に左右されない自律的な判断が可能になります。

特に注目すべきは、このAIシステムが単なるデータ収集ではなく、パターン認識と予測学習を行う点です。バッテリーの劣化パターンや電力消費の変化を学習し、将来の性能を予測することで、従来の「問題発生後の対応」から「問題発生前の予防」へとパラダイムシフトを実現しています。

13か月という開発期間の意味

通常の衛星開発には数年を要するところ、このプロジェクトは13か月という異例の短期間で完成しました。これは単なる効率化ではなく、「ラピッド・デザイン・トゥ・デプロイメント」という新しい開発手法の実証でもあります。

Proteus SpaceのMERCURY™プラットフォームが重要な役割を果たしており、AIが自動的に最適なコンポーネントを選択することで開発期間を大幅に短縮しています。この手法が成功すれば、宇宙技術の民主化が加速する可能性があります。

宇宙産業への波及効果

このプロジェクトが成功すれば、宇宙産業全体に大きな影響を与えると予想されます。まず、衛星運用コストの大幅な削減が期待されています。現在、衛星の健康管理には専門チームが24時間体制で監視を行っていますが、AI自己監視により人的リソースを大幅に削減できます。

また、深宇宙探査への応用可能性も注目されています。火星や木星といった遠距離では地球との通信に数分から数十分の遅延が生じるため、リアルタイムでの地上管制は困難です。自律的な判断能力を持つ衛星は、こうした環境での探査ミッションを大きく前進させる可能性があります。

技術的課題とリスク

一方で、いくつかの潜在的なリスクも存在します。AIシステムの誤判断により、衛星が不適切な動作を行う可能性があります。特に、学習データが不十分な初期段階では、予期しない動作が発生するリスクがあります。

また、サイバーセキュリティの観点からも新たな課題が生まれます。従来の衛星は地上からの指令に基づいて動作していましたが、AI搭載衛星は自律的に判断を行うため、ハッキングされた場合の影響範囲が拡大する可能性があります。

規制への影響

宇宙活動に関する国際的な規制枠組みも、この技術の普及に伴って見直しが必要になるかもしれません。自律的に動作する衛星が増加すれば、軌道上での衝突回避や宇宙デブリ対策において、従来の人間による管制を前提とした規制では対応が困難になる可能性があります。

長期的な展望

このプロジェクトは、宇宙技術の「自律化」という大きな流れの始まりと位置づけられます。将来的には、衛星同士が相互に通信し、協調して動作する「スマート衛星コンステレーション」の実現も視野に入ってきます。

また、地球観測や通信サービスの品質向上も期待されます。AIによる自己最適化により、従来よりも効率的で信頼性の高いサービス提供が可能になるでしょう。

このUC DavisとProteus Spaceのプロジェクトは、宇宙技術における「人工知能の実用化」という新時代の幕開けを告げる重要な一歩として、今後の展開が注目されます。

【用語解説】

オンボード・システム

衛星や宇宙船内部に搭載されたシステムのこと。地上との通信に依存せず、機体内で完結して動作する。

ラピッド・デザイン・トゥ・デプロイメント

設計から展開(実用化)までを短期間で実現する開発手法。従来の数年かかる開発期間を大幅に短縮する。

バンデンバーグ宇宙軍基地

カリフォルニア州にある米軍の宇宙関連施設。多くの衛星打ち上げが行われる重要な宇宙港である。

HRVIP Lab

Human/Robotics/Vehicle Integration and Performance Laboratoryの略称。UC Davisの機械航空宇宙工学部門の研究室で、人間・ロボット・車両統合性能を研究している。

MERCURY™プラットフォーム

Proteus SpaceのAI搭載設計プラットフォーム。自動的に最適なコンポーネントを選択し、衛星開発期間を大幅に短縮する。

【参考リンク】

UC Davis(カリフォルニア大学デービス校)(外部)

カリフォルニア州デービスに本部を置く州立研究大学。獣医学と農学分野で世界トップクラスの評価を受けており、宇宙技術研究も活発に行っている。

Proteus Space(外部)

2021年設立のロサンゼルスを拠点とする衛星システム開発企業。CubeSatやマイクロサテライトのバス・プラットフォーム開発を専門とし、米国政府向けの小型衛星開発を行っている。

UC Davis Center for Space Exploration Research(外部)

UC Davisの宇宙探査研究センター。宇宙技術の研究開発と学際的な宇宙探査プロジェクトを推進している。

【参考記事】

UC Davis and Proteus Space to Launch First-Ever Dynamic Digital Twin Space(外部)

UC Davis公式発表。プロジェクトの詳細、開発チーム、技術仕様について公式情報を提供。13か月の開発期間とHRVIP Labの役割について詳述している。

The First Satellite With a Brain: UC Davis Builds AI-Driven Orbiter(外部)

AI搭載衛星の技術的詳細と13か月という異例の短期開発期間について詳しく報じている。オンボードAIシステムの革新性と将来への影響を分析している。

UC Davis and Proteus Space Set to Launch the First Dynamic Digital Twin into Space(外部)

デジタルツイン技術の宇宙応用について詳細に解説。従来の地上管制システムからの脱却と自律的な衛星運用の実現について分析している。

GomSpace North America Selected by Proteus Space’s AI Design Platform(外部)

Proteus SpaceのMERCURY™プラットフォームによるAI設計プロセスについて詳述。

First-Ever Dynamic Digital Twin Satellite to Launch in Space(外部)

デジタルツイン衛星の技術的詳細と運用計画について解説。リアルタイムAI監視システムの革新性と宇宙技術への影響を分析している。

New AI-powered satellite to launch in 2025(外部)

AI搭載衛星の自己監視機能と学習能力について詳しく解説。従来の衛星との違いと将来の宇宙技術への影響を分析している。

【編集部後記】

この衛星が軌道上で自分自身を監視し、学習していく姿を想像してみてください。まるで宇宙空間に浮かぶ小さな生命体のようですね。私たちの身の回りでも、スマートフォンやパソコンが自動でアップデートしたり、問題を検知したりしていますが、それが宇宙規模で実現されようとしています。特に注目したいのは、わずか13か月という開発期間です。従来なら数年かかる衛星開発が、AIの力でここまで短縮できるとは驚きですね。皆さんは、この技術が普及した未来をどう思われますか?宇宙での自律的な判断が当たり前になったとき、私たちの生活にはどんな変化が訪れるでしょうか。もしかすると、今回の衛星は「宇宙が自分で考える時代」の始まりを告げているのかもしれません。