ロンドン大学カレッジ(UCL)の研究チームが、ティラノサウルス・レックス(T.レックス)の直系の祖先がアジアから北米に移動した可能性を示す研究結果を2025年5月7日に科学雑誌『Royal Society Open Science』に発表した。

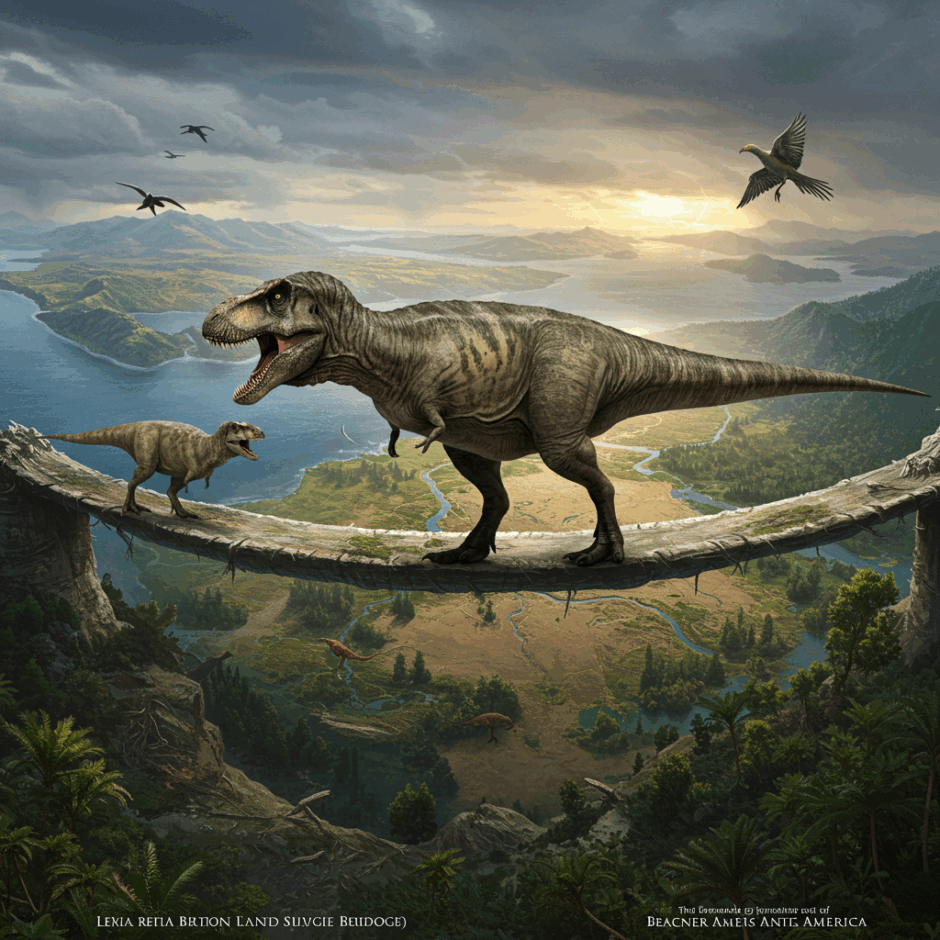

UCL地球科学部門の博士課程学生キャシアス・モリソン氏が率いる国際研究チームは、化石記録、恐竜の進化系統樹、後期白亜紀の気候・地理データを組み合わせた数学的モデルを使用し、T.レックスの直接の祖先が約7200万年前(後期カンパニアン期から前期マーストリヒト期)に現在のシベリアとアラスカの間にあったベーリング海峡の陸橋を渡って北米に到達した可能性が高いことを示した。

この発見は、T.レックスが北米の捕食者ダスプレトサウルスよりも、アジアの大型肉食恐竜タルボサウルスやジュチェンティラヌスと遺伝的に近いという過去の研究結果と一致している。モリソン氏は「北米では数十体のT.レックスの化石が発掘されていますが、私たちの発見によれば、T.レックスの直接の祖先の化石はまだアジアで未発見のまま眠っている可能性があります」と述べている。

また、研究では約9200万年前に地球の気候が冷却化する中で、メガラプトルとティラノサウルス類の両方が巨大化したことも明らかになった。UCLの古生物学者チャーリー・シェラー氏によれば、これらの恐竜は約9000万年前に絶滅した巨大なカルカロドントサウルス類の生態的地位を埋めるために巨大化した可能性がある。最終的にT.レックスは体重約9トン(アフリカゾウや軽戦車に匹敵する重さ)にまで成長し、全長は12~13メートルに達した。

なお、T.レックスの化石が発見される北米西部は当時「ララミディア」と呼ばれる島大陸の一部で、現在のアラスカからメキシコにかけて広がっていた。2024年に発表されたニューメキシコでのTyrannosaurus mcraeensisの発見は、大型ティラノサウルス類が北米起源であるという主張の根拠となったが、モリソン氏のチームはこの主張に異議を唱え、標本数の限界や年代推定に影響を与える技術的制約を指摘している。

References:

Scientists Finally Cracked the Mystery of T. Rex’s Birthplace

Scientists Finally Cracked the Mystery of T. Rex’s Birthplace

【編集部解説】

今回のティラノサウルス・レックスの起源に関する研究は、古生物学の世界で長年続いてきた議論に新たな視点を提供するものです。UCLの研究チームが『Royal Society Open Science』に発表したこの研究は、数学的モデリングを駆使して、T.レックスの祖先がアジアから北米へ移動した可能性を示唆しています。

この研究の面白い点は、単なる化石の分析だけでなく、数学的モデルを用いて化石記録の空白を補完している点にあります。古生物学では化石の発見が偶然に左右されることが多く、特に捕食者のように個体数の少ない生物の化石は非常に稀少です。そのため、このようなデータ駆動型のアプローチは今後の研究の方向性を示すものといえるでしょう。

研究チームのモデルによると、T.レックスの直系の祖先は約7200万年前に現在のシベリアとアラスカの間にあったベーリング海峡の陸橋を渡って北米に到達したとされています。当時のこの地域は温帯雨林のような環境で、現在のブリティッシュコロンビアに似た気候だったとされています。

興味深いのは、この研究が2024年に発表されたニューメキシコでのTyrannosaurus mcraeensisの発見と一見矛盾するように思える点です。T. mcraeensisはT.レックスより数百万年前の化石であり、これを根拠に北米起源説を唱える研究者もいます。しかし、モリソン氏のチームはこの主張に対して標本数の少なさや年代測定の技術的制約を指摘しています。

また、この研究は気候変動と恐竜の巨大化の関係についても新たな視点を提供しています。約9200万年前に始まった地球の寒冷化と同時期に、ティラノサウルス類とメガラプトル類の両方が巨大化したことが示されています。しかし、研究チームは気温と体重の間に直接的な相関関係は見出せなかったとしています。

むしろ、約9000万年前に別の大型捕食恐竜であるカルカロドントサウルス類が絶滅したことで生態系に空白が生じ、それがティラノサウルス類の巨大化を促した可能性が高いようです。これは生態系における「競争排除の原理」の一例と考えられ、現代の生態系変化を理解する上でも重要な示唆を与えています。

この研究は古生物学だけでなく、気候変動が生物の進化に与える影響や、大陸移動と種の分布の関係など、幅広い分野に関わる知見を提供しています。特に現在の地球温暖化が生態系に与える影響を予測する上でも、過去の気候変動と生物の適応の関係を理解することは重要です。

最後に、この研究はまだアジアで発見されていないT.レックスの直接の祖先の化石が存在する可能性を示唆しており、今後の発掘調査に新たな方向性を与えるものとなるでしょう。テクノロジーの発展により、従来の発掘調査に加えて、AIを活用した化石の同定や、地質学的データの高度な分析など、古生物学の研究手法も進化しています。今後も最新の科学技術を駆使した研究により、地球の歴史と生命の進化の謎が少しずつ解き明かされていくことを期待しています。

【用語解説】

ティラノサウルス・レックス(T.レックス):

「暴君トカゲの王」という意味。「ティラノ」は「暴君」、「サウルス」は「トカゲ」、「レックス」は「王」を意味する。白亜紀後期(約6800万~6600万年前)に北米に生息していた大型肉食恐竜である。全長12~13メートル、体重は5.5~9トンに達した。

古生態学:

地質時代に生息していた古生物の生活と環境との関係を調べる古生物学の分野。化石や地層の堆積物に基づいて太古の環境や生物の生態を復元する。

ベーリング海峡:

アジア大陸東端のチュコート半島とアラスカ半島の間にある海峡。最狭部で両大陸の距離は85km。氷河時代には陸続きで「ベーリング陸橋」と呼ばれる。

カルカロドントサウルス:

「サメの歯を持つトカゲ」という意味。約1億1200万~9600万年前(白亜紀中期~後期)にアフリカ大陸に生息していた大型肉食恐竜。全長約12~14m、体重6~8トン。

メガラプトル:

後期白亜紀(約9000万年前)の南アメリカ大陸に生息していた肉食恐竜。前肢に巨大な鉤爪を持つことが特徴。全長約10メートルに達した。

ララミディア:

後期白亜紀(約9960万~6600万年前)に西部内陸海によって北米大陸が東西に分断された際の西側の島大陸。現在のアラスカからメキシコにかけての地域に相当し、多くの恐竜化石が発見されている。

Royal Society Open Science:

英国王立協会が2014年9月から発行している査読付きオープンアクセス科学ジャーナル。科学的に健全な論文を掲載し、その影響力の判断は読者に委ねている。

【参考リンク】

福井県立恐竜博物館(外部)

日本最大の恐竜博物館。ティラノサウルスの全身骨格標本を含む多数の恐竜化石を展示している。

ロンドン大学カレッジ(UCL)(外部)

今回の研究を行ったキャシアス・モリソン氏が所属する世界トップクラスの研究大学。

Royal Society Open Science(外部)

今回の研究が掲載された学術ジャーナル。オープンアクセスで科学研究を公開している。

【参考動画】

【編集部後記】

皆さんは、ティラノサウルスが実はアジア起源かもしれないという新説をどう思われますか?恐竜の世界は日々新たな発見で塗り替えられています。もし機会があれば、福井県立恐竜博物館などで実物大の骨格標本を見てみてはいかがでしょうか。そこで目の前にそびえ立つT.レックスを見上げながら、7200万年前にアジアから北米へと旅した彼らの祖先に思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。恐竜研究の最前線は、私たちの想像を超える驚きに満ちています。皆さんも恐竜の謎解きの旅に参加してみませんか?