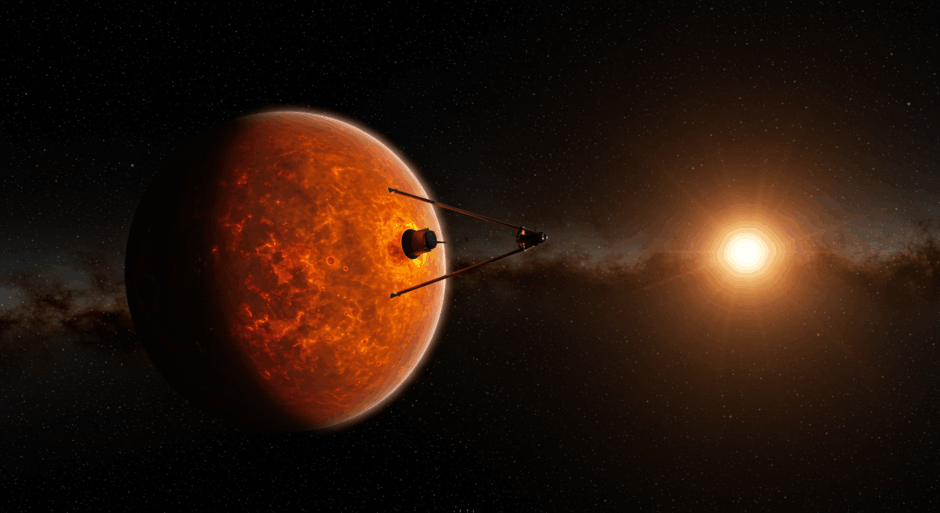

NASA/ESA/CSAジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使用する国際研究チームがNature Astronomy誌で発表した研究により、超高温木星WASP-121bの大気中でシリコン一酸化物(SiO)を初めて検出した。この分子が太陽系内外を含むあらゆる惑星大気で決定的に同定されたのは初回である。

WASP-121bは木星の1.87倍の大きさで1.18倍の質量を持ち、地球から約881光年離れたとも座のF6型星WASP-121を1.3日で公転する。惑星の昼側温度は3,000度を超え、夜側は1,500度まで下がる。研究チームはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外分光器(NIRSpec)を使用し、昼側で水蒸気、一酸化炭素、シリコン一酸化物を、夜側でメタンを検出した。

バーミンガム大学のアンジャリ・ピエッテ博士とマックス・プランク天文学研究所のトーマス・エヴァンス・ソーマ博士らが参加する国際研究チームは、位相曲線観測技術により惑星の両半球の化学組成を分析した。

From:

James Webb Detects Never-Before-Seen Molecule on Scorching Exoplanet

James Webb Detects Never-Before-Seen Molecule on Scorching Exoplanet

【編集部解説】

今回のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による発見は、系外惑星研究における技術的ブレークスルーと科学的発見の両面で極めて重要な意味を持っています。

技術的革新の意義

シリコン一酸化物(SiO)の検出は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外分光器(NIRSpec)の性能を実証する重要な成果です。これまで近紫外線領域での観測では、マグネシウムや鉄の吸収線との区別が困難でしたが、近赤外線での観測により明確な同定が可能になりました。

位相曲線観測という手法も注目に値します。惑星が恒星を周回する際の明度変化を追跡することで、昼側と夜側の化学組成を個別に分析できる技術は、今後の系外惑星大気研究の標準的手法となる可能性があります。

科学的発見の深層

WASP-121bでの予想外のメタン検出は、既存の大気力学モデルに重要な修正を迫るものです。通常、昼側から夜側への大気循環は化学組成の調整よりも速く進行するため、メタンは両半球で存在しないはずでした。

しかし実際には夜側でのみメタンが豊富に存在することが判明し、これは強力な垂直混合による深層大気からのメタン補給を示唆しています。この発見は、超高温惑星の大気動力学が従来の予想よりもはるかに複雑であることを物語っています。

惑星形成理論への影響

シリコンの検出は、WASP-121bの形成過程に関する新たな洞察をもたらします。研究によると、約21地球質量に相当する岩石物質が惑星のガス外層形成後に取り込まれたと推定されています。

これは「ペブル降着」と「微惑星衝突」の両方が巨大ガス惑星の組成形成に重要な役割を果たすことを示しており、従来の惑星形成理論の精緻化に貢献する知見です。

将来への展望と技術的波及効果

この研究で確立された観測・解析手法は、他の系外惑星への応用が期待されます。特に、生命存在可能性の評価において重要な大気化学組成の詳細分析技術として発展する可能性があります。

また、極限環境での化学過程の理解は、材料科学や高温化学プロセスの産業応用にも示唆を与える可能性があります。シリコン一酸化物のような耐火物質のガス相での挙動解明は、半導体製造プロセスの最適化にも寄与するかもしれません。

長期的な科学的意義

この発見は、系外惑星研究が単なる発見段階から詳細な特性解析段階へと移行していることを象徴しています。今後10年間で、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による同様の高精度観測が蓄積されることで、惑星大気の化学的多様性と形成過程の全体像が明らかになることが期待されます。

【用語解説】

超高温木星(Ultra-hot Jupiter)

昼側の温度が2,200K(約1,927℃)を超える系外惑星の分類。恒星に極めて近い軌道を持つガス惑星で、強烈な恒星放射により大気が数千度まで加熱される。

シリコン一酸化物(SiO)

ケイ素と酸素が結合した分子。通常は固体の鉱物として存在するが、極高温環境ではガス状で存在可能。今回初めて惑星大気で検出された。

位相曲線観測(Phase Curve Observation)

惑星が恒星を周回する際の明度変化を追跡する観測手法。昼側と夜側の化学組成や温度分布を個別に分析できる。

垂直混合(Vertical Mixing)

大気の深層から上層へのガス輸送過程。対流や乱流により化学組成が上下方向に混合される現象。

耐火物質(Refractory Materials)

高温に耐性を持つ化合物の総称。通常は固体だが、極高温環境では気化してガス状になる。

近赤外分光器(NIRSpec)

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された観測装置。近赤外線領域での高精度分光観測を可能にする。

【参考リンク】

Max Planck Institute for Astronomy (MPIA)(外部)

ドイツ・ハイデルベルクに位置する天文学研究機関。今回の研究を主導したトーマス・エヴァンス・ソーマ博士の所属機関で、系外惑星研究の世界的拠点

University of Birmingham(外部)

英国バーミンガム大学。アンジャリ・ピエッテ博士の所属機関で、天体物理学分野で高い評価を受ける研究大学

NASA James Webb Space Telescope(外部)

今回の観測に使用された宇宙望遠鏡の公式サイト。技術仕様、最新の観測成果、画像データなどを提供

【参考記事】

Webb Detects Silicon Monoxide in Atmosphere of Ultrahot Jupiter(外部)

Sci.Newsによる研究成果の報道記事。シリコン一酸化物検出の科学的意義と研究手法について詳述

SiO and a super-stellar C/O ratio in the atmosphere of the giant exoplanet WASP-121b(外部)

Nature Astronomy誌に掲載された原著論文。研究の詳細な方法論と結果を科学的に記述

Space pebbles and rocks play pivotal role in giant planet’s formation(外部)

EurekAlert!による研究成果の解説記事。惑星形成理論の観点からWASP-121bの起源を分析

“Groundbreaking” James Webb Space Telescope Discoveries on WASP-121b(外部)

The Debriefによる技術解説記事。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測技術と将来の系外惑星研究への影響を詳述

【編集部後記】

今回のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による発見は、私たちが宇宙に抱く根本的な疑問「地球以外に生命は存在するのか」への答えに一歩近づく重要な成果です。シリコン一酸化物という前例のない分子の検出は、極限環境での化学反応の理解を深めるだけでなく、将来の生命探査技術の発展にも大きく貢献するでしょう。皆さんは、このような宇宙観測技術の進歩が、私たちの日常生活や産業技術にどのような影響をもたらすと思われますか?また、系外惑星研究の発展により、人類の宇宙観はどう変化していくのでしょうか?