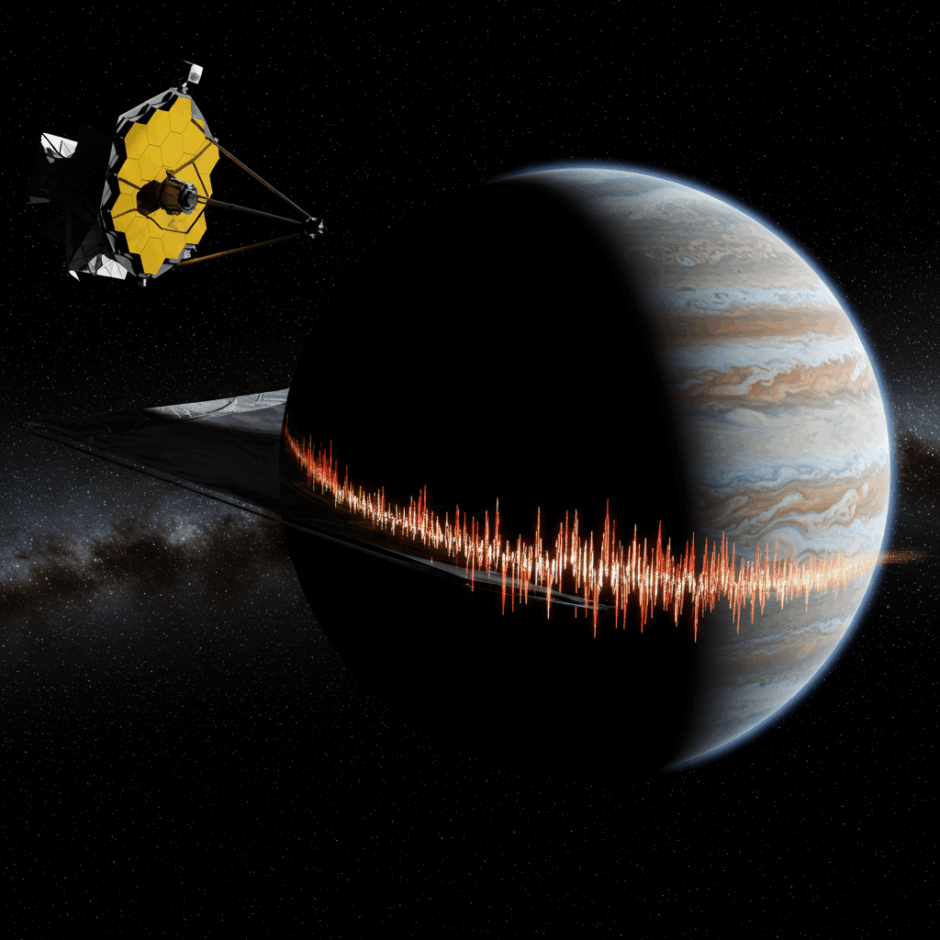

UCバークレーの理論物理学者J.J. Zanazzi氏率いる研究チームが2025年初頭にarXivに発表した新研究によると、若い巨大ガス惑星間の衝突が数百万年続く地震振動を引き起こす可能性があることが明らかになった。この振動は光年離れた場所からでもジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)によって検出できるほど強力である。

研究チームは、海王星と同程度の質量(地球の17倍の質量に相当)を持つ惑星が若い超木星であるベータ・ピクトリスbに衝突するシナリオをシミュレーションした。ベータ・ピクトリスbは、若い恒星ベータ・ピクトリスを周回する約1200万〜2000万歳の巨大な系外惑星で、推定質量が木星の約13倍、100〜300地球質量分の重元素を含んでいる。

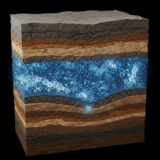

シミュレーションでは、p-モード(圧力モード・音波のような振動)とf-モード(基本モード・水面の波のような表面振動)という2種類の地震モードに焦点を当てた。これらの波は惑星自体の年齢に匹敵する数千万年のオーダーで振動し続ける可能性がある。

JWSTは地震波を直接検出できないが、惑星の明るさの変化を高精度で測定することができる。過去900万〜1800万年以内に惑星衝突が発生した場合、JWSTは惑星の赤外線光度曲線のわずかな変動を観測することで、残留地震振動を検出できる可能性がある。

研究では、巨大な衝突だけでなく、高い離心率の軌道を持つ惑星に対する恒星の重力的影響も同様の地震波を引き起こす可能性があることも示されている。これにより、遠くの巨大ガス惑星の内部構造とバルク密度を推測する新しい方法が天文学者に提供される。

References:

A Forgotten Impact Is Still Shaking the Planet Millions of Years Later

A Forgotten Impact Is Still Shaking the Planet Millions of Years Later

【編集部解説】

今回の研究は、惑星形成過程における衝突現象が数百万年という長期間にわたって影響を及ぼす可能性を示唆しています。

UCバークレーのJ.J. Zanazzi博士らの研究チームは、若い巨大ガス惑星同士の衝突が引き起こす「惑星地震学」という新しい研究領域を切り開きました。これまで私たちは遠く離れた惑星の内部構造を直接観測することができませんでしたが、この研究は間接的に惑星内部を「聴く」方法を提案しています。

特に注目すべきは、この研究が理論だけでなく観測可能性にまで踏み込んでいる点です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の高精度な観測能力を活用することで、惑星の明るさのわずかな変化から地震波の存在を検出できる可能性があります。これは系外惑星研究における画期的なアプローチと言えるでしょう。

研究チームが着目したベータ・ピクトリスbという惑星は、私たちの太陽系から約63光年離れた若い恒星系に位置しています。この惑星は木星の13倍もの質量を持ち、重元素が豊富に含まれていることから、過去に複数の小さな惑星を吸収した可能性が高いとされています。

惑星内部で発生する地震波には、p-モード(圧力モード)とf-モード(基本モード)の2種類があります。p-モードは音波のように惑星内部を伝わり、f-モードは水面の波のように伝わります。これらの波が数千万年という長期間にわたって持続するという発見は、惑星の進化過程を理解する上で重要な手がかりとなるでしょう。

この研究の面白い点は、巨大衝突だけでなく、恒星の重力による潮汐力も同様の地震波を引き起こす可能性があるという指摘です。これは「高い離心率の移動」と呼ばれるプロセスで、ホットジュピターのような恒星に近い巨大ガス惑星の形成メカニズムを説明する一助となるかもしれません。

実際の観測に向けては、JWSTの高精度な測光観測が鍵となります。惑星の明るさの変化を詳細に分析することで、過去900万〜1800万年以内に発生した衝突の痕跡を検出できる可能性があるのです。

この研究がもたらす意義は単に惑星形成の理解を深めるだけではありません。惑星内部の構造や組成を推定する新しい手法を提供することで、系外惑星の居住可能性や進化過程の解明にも貢献する可能性があります。

今後、JWSTによる実際の観測データが蓄積されれば、理論と観測の両面から惑星形成の謎に迫ることができるでしょう。宇宙の歴史を紐解く新たな手法として、この「惑星地震学」の発展に期待が高まります。

【用語解説】

巨大衝突説(Giant Impact Hypothesis):

月の起源を説明する最有力説で、地球形成の最終段階で火星サイズの天体が地球に衝突し、その際にはぎ取られた物質が地球周囲の円盤から冷却・集積して月が形成されたとする理論である。今回の研究はこの概念を系外惑星にも応用している。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST):

2021年12月25日に打ち上げられた赤外線天文学用の宇宙望遠鏡。直径6.5mの主鏡を持ち、ハッブル宇宙望遠鏡の2.4mより大きい。地球から約150万km離れた太陽-地球系のラグランジュ点(L2)に位置している。

ベータ・ピクトリスb(Beta Pictoris b):

地球から約63光年離れた若い恒星ベータ・ピクトリスを周回する巨大ガス惑星。木星の約13倍の質量を持ち、恒星から約10天文単位の距離を公転周期約23.6年で周回している。2008年に発見された。

p-モード(圧力モード):

惑星内部を伝わる音波のような振動。地震波の一種で、惑星内部の圧力変化によって伝播する。

f-モード(基本モード):

水面の波のように振る舞う振動。惑星表面付近で強く現れる基本的な振動パターン。

arXiv:

物理学、数学、コンピュータサイエンスなどの分野の論文のプレプリントを公開するオープンアクセスのリポジトリ。研究者が査読前の論文を迅速に共有するためのプラットフォーム。

【参考リンク】

UCバークレー(カリフォルニア大学バークレー校)(外部)

世界トップクラスの研究大学で、今回の研究を主導したJ.J. Zanazzi氏が所属している。

J.J. Zanazzi氏の個人サイト(外部)

理論天体物理学者で、惑星形成過程を研究している。UCバークレーの51 Pegasi b ポスドク研究員。

NASA 系外惑星カタログ(ベータ・ピクトリスb)(外部)

NASAが提供する系外惑星に関する詳細情報サイト。ベータ・ピクトリスbの物理特性や軌道情報が掲載されている。

太陽系外惑星データベース(京都大学)(外部)

系外惑星に関する情報を日本語で提供している学術データベース。

【参考動画】

【編集部後記】

皆さんは、夜空を見上げたとき「あの惑星の内部では今、何が起きているのだろう」と想像したことはありますか?私たちの足元の地球でさえ、46億年の歴史の中で数え切れない衝突を経験してきました。今回の研究は、惑星が「記憶」する衝突の痕跡を探る新たな窓を開いています。もし身近な天体望遠鏡で惑星を観測する機会があれば、その静かな輝きの裏に隠された壮大な物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。宇宙の時間スケールと私たちの日常を結ぶ視点が、新たな発見につながるかもしれません。