英国政府は2025年11月11日、科学分野における動物実験を段階的に廃止するための包括的なロードマップを発表した。ヴァランス科学大臣が主導するこの戦略は、AIや臓器オンチップシステム、3Dバイオプリント組織などの代替技術を活用し、2026年末までに皮膚・眼刺激性試験および皮膚感作性試験における動物実験を終了することを目標としている。2027年までにボトックスの効力試験をマウスから細胞ベースのアッセイに移行し、ヒト用医薬品の混入物質検査にDNAベースの手法のみを使用する。2030年までにイヌと非ヒト霊長類を用いた薬物動態研究を削減する。この戦略には£60 millionの資金が投じられ、さらにMedical Research Council、Innovate UK、Wellcome Trustから£15.9 millionが拠出される。英国全土の5つのチームが肝臓、脳、がん、疼痛、血管のヒトin vitro疾患モデルに取り組む。英国製薬産業協会のRichard Torbett最高経営責任者は、動物実験を完全に排除する科学はまだ存在しないとしながらも、業界の取り組みを強調した。

From:  UK unveils roadmap for replacing animal testing

UK unveils roadmap for replacing animal testing

【編集部解説】

この英国政府の発表は、医薬品開発における「動物実験からの脱却」という長年の課題に対して、ついに具体的なタイムラインと予算が提示された画期的な瞬間です。注目すべきは、£75.9 million(約142億円)という大規模な資金投入により、2026年末という極めて近い将来に最初の成果を出そうとしている点です。

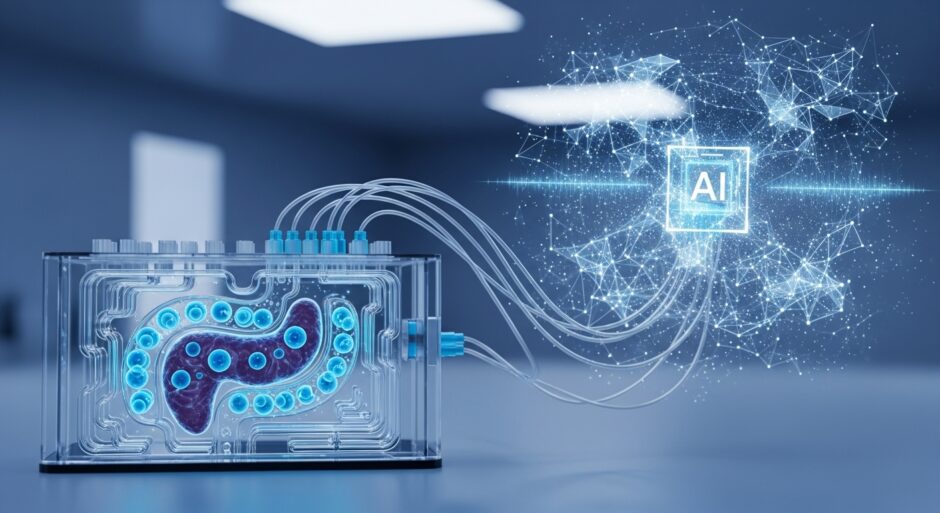

技術的な核心は「臓器オンチップ」と呼ばれる革新的なデバイスです。これは微細加工技術を用いて、ヒトの細胞を培養しながら実際の臓器の機能を模倣する小型装置で、血流や組織間の相互作用まで再現できます。従来の動物実験では、種の違いによる薬効や毒性の差異が問題視されてきましたが、この技術は実際のヒト細胞を使用するため、臨床試験での結果との整合性が格段に向上する可能性があります。

AIの役割も見逃せません。機械学習アルゴリズムは膨大な分子構造データベースから、薬物の有効性や副作用を事前予測する能力を持ちます。これにより、動物実験に進む前の段階で不適切な候補化合物を除外でき、開発期間とコストの大幅な削減が期待されています。

ただし、製薬業界からは慎重な声も上がっています。英国製薬産業協会が指摘するように、複雑な生体システム全体の反応を完全に再現する技術はまだ存在せず、特に免疫系や神経系など多臓器が関わる反応の予測には限界があります。規制当局が新技術を医薬品承認プロセスに正式に組み込むまでには、数年から数十年の検証期間が必要とされています。

今回の戦略で興味深いのは、段階的アプローチを採用している点です。比較的単純な皮膚・眼刺激性試験と皮膚感作性試験から開始し、2030年にかけて複雑な薬物動態研究へと対象を広げていく計画は、技術的成熟度と規制当局の受容性を考慮した現実的な判断といえます。

この動きは英国だけでなく、EU、米国など世界的な潮流となっており、動物福祉への配慮と科学的妥当性の両立を目指す新時代の幕開けを象徴しています。成功すれば、医薬品開発の速度向上、コスト削減、そしてヒトにおける予測精度の飛躍的向上という三重のメリットが実現する可能性を秘めています。

【用語解説】

臓器オンチップ(Organ-on-a-Chip)

微細加工技術を用いて、マイクロ流体チップ上にヒトの生きた細胞を培養し、実際の臓器の構造と機能を模倣する小型デバイスである。血流、組織間相互作用、物理的刺激などを再現でき、動物を使わずに薬物の効果や毒性を評価できる。

in vitro(イン・ビトロ)

ラテン語で「ガラスの中で」を意味し、生体外で行われる実験や試験を指す。試験管やペトリ皿などの人工環境下で細胞や組織を培養して研究する手法で、in vivo(生体内)実験と対比される。

薬物動態研究(Pharmacokinetic studies)

薬物が体内に投与された後、吸収、分布、代謝、排泄される過程を時間経過とともに追跡する研究分野である。薬の効果発現や副作用の予測に不可欠で、従来は動物実験が主流だった。

3Dバイオプリント組織

3Dプリント技術を応用し、生きた細胞や生体材料を積層して立体的な組織や臓器構造を作製する技術である。皮膚、軟骨、血管などの組織モデルが研究されており、毒性試験や再生医療への応用が期待される。

皮膚感作性試験(Skin Sensitisation Test)

化学物質や製品がアレルギー性接触皮膚炎を引き起こす可能性を評価する試験である。従来はモルモットやマウスを用いた動物実験が主流だったが、今回の英国の計画では2026年末までにin vitro手法へ完全移行する予定となっている。

【参考リンク】

UK Government – Department for Science, Innovation & Technology(外部)

英国の科学技術政策を統括する政府機関。今回の動物実験代替戦略を発表。

Wellcome Trust(外部)

1936年設立の世界有数の医学研究支援財団。今回の開発に資金拠出。

RSPCA – Animals in Science(外部)

英国王立動物虐待防止協会の動物科学部門。今回のロードマップを歓迎。

Emulate Bio – Organ-Chips(外部)

臓器オンチップ技術の商用化をリードする企業。FDA承認チップを提供。

Innovate UK(外部)

英国研究・イノベーション機構の一部。今回の戦略で研究資金を提供。

【参考記事】

UK invests £60m to phase out animal testing in preclinical trials(外部)

代替技術の規制承認プロセスを加速させる計画を詳述している。

Organ-on-a-Chip: A new paradigm for drug development(外部)

臓器オンチップ技術の科学的基盤と医薬品開発での応用可能性を解説。

【編集部後記】

医薬品開発の現場で、動物実験に代わる技術が実用化の段階に入りつつあります。臓器オンチップやAI予測モデルは、倫理的な課題を解決するだけでなく、ヒトの反応をより正確に予測できる可能性を秘めています。みなさんが日常的に使う医薬品の開発プロセスが、これから数年で大きく変わるかもしれません。動物福祉と科学的妥当性の両立は可能なのか、それとも安全性担保のために動物実験は不可欠なのか。この問いに対する答えが、2026年以降、具体的なデータとして明らかになっていくでしょう。英国の挑戦を、皆さんはどう見守りますか。