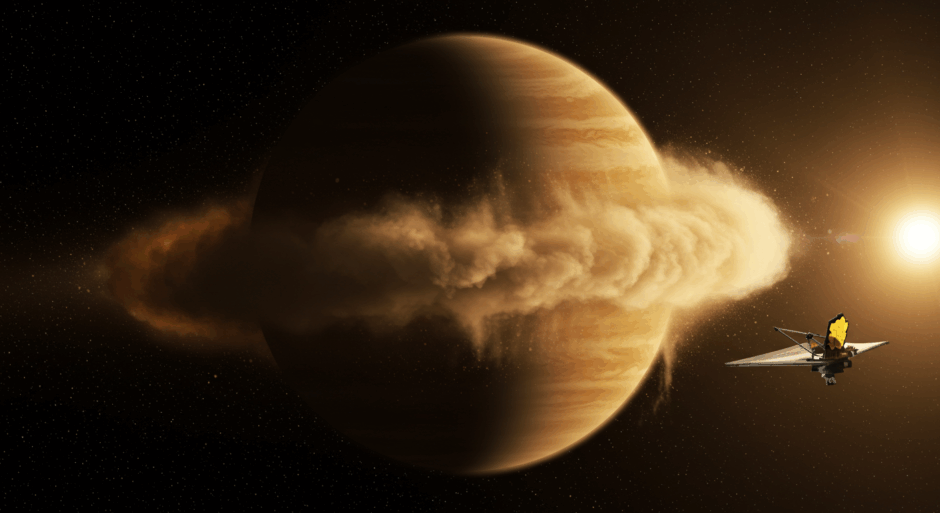

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の中赤外線観測装置MIRIによる観測で、系外惑星WASP-107bの大気に砂が雨として降る現象が発見された。WASP-107bは2017年にD. R. Andersonらによって発見された系外惑星で、おとめ座方向に地球から約200光年離れた位置にある。この惑星は木星と同じサイズでありながら質量は木星のわずか12パーセントしかなく、既知の系外惑星の中で最も密度が低いもののひとつとなっている。

WASP-107bの大気上層部にはケイ酸塩の砂の雲が存在し、これらの砂粒子が秒速数キロメートルの速度で移動している。ベルギーのカトリック大学ルーヴェン校(KU Leuven)のリーン・デシン教授が率いる研究チームが、JWSTの観測データを解析してこの現象を確認し、2023年11月にNature誌に発表した。研究では大気中に水蒸気と二酸化硫黄も検出された。二酸化硫黄の存在は予想外であったが、惑星の低密度大気により恒星からの高エネルギー光子が深く浸透し、化学反応を引き起こすことで生成されると説明されている。

From: Scientists Discover Bizarre ‘Alien’ Planet with Fluffy Atmosphere and Sand Rains

Scientists Discover Bizarre ‘Alien’ Planet with Fluffy Atmosphere and Sand Rains

【編集部解説】

今回のWASP-107bに関する発見は、系外惑星研究における画期的な成果として位置づけられます。2017年に発見されたこの惑星は、地球から約200光年離れたおとめ座方向に位置し、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の中赤外線観測装置MIRIによる詳細観測が2023年11月にNature誌で発表されました。

この研究の最も重要な意義は、系外惑星の雲の化学組成を初めて直接的に特定できたことにあります。これまでも系外惑星に雲の存在は推測されていましたが、その正体は謎に包まれていました。今回の発見により、ケイ酸塩(シリケート)という具体的な物質が特定されたのです。

WASP-107bの「ふわふわ」という表現について補足すると、これは密度の低さを指しています。木星と同じサイズでありながら質量は木星のわずか12パーセントという極端な低密度により、通常の惑星では不可能な深度まで大気を観測できるようになりました。この特性により、木星の50倍も深く大気内部を探査することが可能となっています。

砂の雨という現象のメカニズムは、地球の水循環と本質的に同じ原理で動作しています。高度500℃の上層大気でケイ酸塩の雲が形成され、それが「砂雨」として降下します。これらの砂粒子は秒速数キロメートルの速度で移動しており、より高温の深層部で蒸発し、再び上昇して雲を形成するという循環が継続的に発生しているのです。

二酸化硫黄の検出は、当初の予測を覆す驚きの発見でした。WASP-107を周回する恒星は比較的冷たく、高エネルギー光子の放出量が少ないため、従来のモデルでは二酸化硫黄の生成は困難とされていました。しかし、惑星の低密度大気により光子が深部まで到達し、光化学反応を引き起こすことが判明しました。

この発見が系外惑星研究に与える影響は計り知れません。まず、惑星形成理論の見直しが必要となります。WASP-107bのような低密度惑星の存在は、従来の惑星形成モデルでは説明が困難だったからです。また、生命探査の観点からも新たな視点を提供します。

技術的な進歩の観点では、JWSTのMIRI装置の性能が実証されました。この装置は欧州宇宙機関(ESA)とNASAの共同開発で、オランダのNOVAも重要な役割を果たしています。今回の成果により、他の系外惑星の大気分析への応用が期待されています。

将来的な展望として、この技術は生命の兆候を示すバイオシグネチャーの検出に応用される可能性があります。水蒸気、二酸化硫黄、そして雲の組成を詳細に分析できる能力は、居住可能な惑星の特定に直結するからです。

一方で、潜在的な課題も存在します。観測対象となる惑星は限定的で、WASP-107bのような特殊な条件を持つ惑星でなければ、ここまで詳細な分析は困難です。また、観測データの解釈には高度な専門知識が必要で、誤った結論に至るリスクも考慮する必要があります。

長期的な視点では、この研究は人類の宇宙観を根本的に変える可能性を秘めています。リーン・デシン教授が指摘するように、「宇宙には多くの驚きがあり、生命の形成には地球とは全く異なる方法が存在するかもしれない」という認識は、私たちの想像力を広げることを求めています。

【用語解説】

系外惑星(Exoplanet)

太陽系外の恒星を周回する惑星。1995年に初めて発見されて以来、現在までに5,000個以上が確認されている。

透過分光法(Transmission Spectroscopy)

惑星が恒星の前を通過する際に、恒星の光が惑星の大気を通過することで生じる光の変化を分析し、大気組成を調べる観測手法。

ケイ酸塩(Silicate)

ケイ素と酸素を主成分とする鉱物の総称。地球の岩石や砂の主要成分でもある。WASP-107bでは雲の構成要素として存在する。

光化学反応(Photochemical Reaction)

光エネルギーによって引き起こされる化学反応。WASP-107bでは恒星からの高エネルギー光子が大気深部まで到達し、二酸化硫黄の生成を促している。

潮汐加熱(Tidal Heating)

惑星の楕円軌道により、恒星との距離が変化することで生じる重力の変動が惑星内部に熱を発生させる現象。

MIRI(Mid-Infrared Instrument)

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された中赤外線観測装置。欧州宇宙機関(ESA)とNASAの共同開発により、系外惑星の大気分析において革新的な性能を発揮している。

【参考リンク】

NASA Exoplanet Archive – WASP-107b(外部)

NASAが運営する系外惑星データベース。WASP-107bの基本的な物理特性、軌道情報、2017年の発見年などの詳細データを提供している。

ESA – MIRI factsheet(外部)

欧州宇宙機関(ESA)によるMIRI(中赤外線観測装置)の公式情報ページ。装置の仕様、開発経緯、科学目標について詳しく解説している。

KU Leuven – Leen Decin研究室(外部)

今回の研究を主導したリーン・デシン教授の公式研究室ページ。恒星進化と系外惑星研究の専門家として、研究内容と業績を紹介している。

Nature – WASP-107b研究論文(外部)

2023年11月にNature誌に掲載された原著論文。WASP-107bの大気組成に関する詳細な科学的データと分析結果を提供している。

【参考記事】

Why is Cotton-Candy Exoplanet WASP-107b So Puffy?(外部)

WASP-107bの異常に低い密度の原因について、2023年のNature誌掲載論文の内容を基に解説。メタンの予想外の少なさと大きなコアの存在を報告している。

The fluffy atmosphere of the exoplanet WASP-107b(外部)

マックス・プランク天文学研究所による研究解説。WASP-107bの大気中に水蒸気、二酸化硫黄、ケイ酸塩雲が発見されたことの科学的意義について詳述している。

【編集部後記】

砂が雨として降る惑星の発見を通じて、私たちは宇宙の多様性を改めて実感させられました。この発見は、生命の可能性についても新たな視点を提供してくれています。

みなさんは、地球以外の惑星で生命が存在するとしたら、どのような形を想像されますか?今回のWASP-107bのような極端な環境でも、私たちの想像を超えた生命体が存在する可能性があるのかもしれません。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の技術進歩により、これまで見えなかった宇宙の姿が次々と明らかになっています。この先、どんな驚きの発見が待っているのでしょうか。

宇宙探査技術の発展と共に、私たちの宇宙観がどう変わっていくのか、一緒に見守っていきませんか?