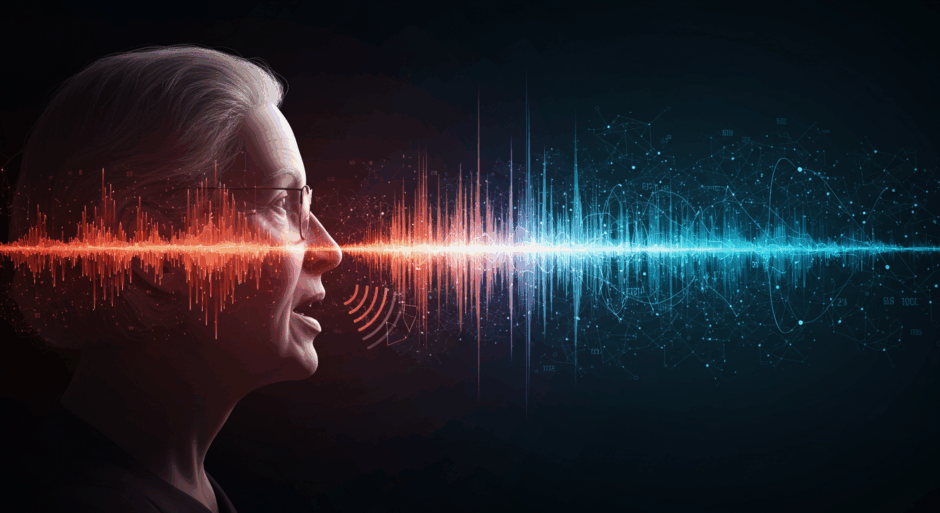

トロント大学の研究チームが2023年に発表した研究で、18歳から90歳の健康な成人125人を対象に認知機能と話速の関係を調査した。研究は心理学者Hsi T. Wei率いるチームが実施し、参加者に情景描写と物体認識課題を行わせた。結果、日常会話の話速が単語を思い出す困難さよりも認知機能低下の優れた指標となることが判明した。話速が速い人ほど認知課題での反応も速いことが確認された。

この研究は2023年に学術誌『Aging, Neuropsychology, and Cognition』に掲載された。研究では「処理速度理論」を支持する結果が得られ、記憶中枢ではなく認知処理全般の速度低下が認知機能低下の中心にあることが示された。

別の研究では、AIアルゴリズムが話し方のパターンのみでアルツハイマー病の診断を78.5%の精度で予測できることが報告されている。

スタンフォード大学の2024年の研究では、話速の低下と脳内のタウタンパク質の蓄積との関連が確認された。アミロイド斑を多く持つ患者は言語関連問題を示す可能性が1.2倍高いことも報告されている。

From: Scientists Identify a Trait in Speech That Foreshadows Cognitive Decline

Scientists Identify a Trait in Speech That Foreshadows Cognitive Decline

【編集部解説】

音声解析技術が切り開く認知症診断の新時代

今回ご紹介した研究は、従来の認知症診断に革命をもたらす可能性を秘めています。これまで認知症の早期発見には、高額なPET検査や侵襲的な脳脊髄液検査が必要でしたが、日常会話の音声解析という非侵襲的な手法で同等の予測精度を実現できることが示されました。

処理速度理論が示す認知機能低下のメカニズム

この研究の核心にある「処理速度理論」について詳しく説明します。従来は「記憶力の低下」が認知症の主要因と考えられていましたが、実際には脳全体の情報処理速度の低下こそが根本的な問題であることが判明しています。話速の低下は、この処理速度の変化を最も敏感に反映する指標の一つなのです。

AI技術による予測精度の飛躍的向上

AI技術を活用した音声解析システムは、話し方のパターンからアルツハイマー病の診断を78.5%の精度で予測することに成功しました。この精度は、従来の非侵襲的検査手法を大幅に上回る数値です。

脳病理学的変化との直接的関連性

スタンフォード大学の2024年研究では、話速の低下と脳内のタウタンパク質蓄積との直接的関連が証明されました。特に注目すべきは、認知機能に明らかな障害が現れる前の段階でも、音声パターンの変化が脳の病理学的変化を反映していることです。

医療現場への実装可能性と社会的インパクト

この技術の最大の利点は、スケーラビリティにあります。高価な医療機器を必要とせず、スマートフォンやタブレットでの実装が可能なため、地域格差なく認知症スクリーニングを提供できる可能性があります。特に高齢化が進む日本社会において、この技術の社会的価値は計り知れません。

技術的課題と限界の認識

一方で、現在の研究には重要な限界も存在します。多様な人種・文化的背景での検証が不十分であり、言語の違いや方言、個人の話し方の癖などが診断精度に与える影響についても、さらなる研究が必要とされています。

プライバシーと倫理的配慮

音声データの収集・分析には、プライバシー保護の観点から慎重な取り組みが求められます。特に医療情報としての音声データの取り扱いには、厳格なセキュリティ基準と患者同意のプロセスが不可欠でしょう。

規制環境への影響と今後の展望

この技術が実用化されれば、医療機器としての承認プロセスや診断基準の見直しが必要になります。FDA(米国食品医薬品局)やPMDA(医薬品医療機器総合機構)などの規制当局は、AI診断ツールの評価基準を新たに策定する必要があるでしょう。

長期的視点での医療変革

10年後の医療現場では、定期健診の一環として音声スクリーニングが標準化される可能性があります。これにより、認知症の超早期発見が実現し、予防的介入や治療開始のタイミングが大幅に前倒しされることが期待されます。まさに「Tech for Human Evolution」を体現する技術革新と言えるでしょう。

【用語解説】

レソトロジア(Lethologica)

「舌先現象」とも呼ばれる現象で、知っているはずの単語が思い出せない状態を指す。年齢に関係なく誰にでも起こるが、60歳以降に頻度が増加する傾向がある。

処理速度理論(Processing Speed Theory)

認知機能低下の原因を記憶中枢の問題ではなく、脳全体の情報処理速度の低下に求める理論。話速の変化がこの処理速度を反映する重要な指標とされる。

アミロイド斑(Amyloid Plaques)

アルツハイマー病の主要な病理学的特徴の一つ。脳内に蓄積するアミロイドβタンパク質の凝集体で、神経細胞の機能を阻害する。

タウタンパク質(Tau Protein)

正常時は神経細胞内で微小管を安定化させる役割を持つが、アルツハイマー病では異常にもつれ合い、神経原線維変化を形成してアミロイド斑と並ぶ病理学的指標となる。

軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)

正常な加齢による認知機能変化と認知症の中間段階。日常生活に大きな支障はないが、記憶や思考能力に軽度の低下が見られる状態。

言語流暢性テスト(Verbal Fluency Test)

認知機能評価の標準的手法の一つ。指定された条件下で単語を産出する能力を測定し、脳の特定領域の機能状態を評価する。

【参考リンク】

トロント大学心理学部(外部)

認知心理学や神経心理学の研究で国際的に高い評価を受ける研究機関

スタンフォード大学医学部(外部)

タウタンパク質と話速の関連性を明らかにした2024年研究の実施機関

Science Alert(外部)

世界中の最新科学研究を一般向けに分かりやすく報道するメディア

【参考記事】

今回の記事作成にあたり、元記事以外の参考記事は使用しておりません。

【編集部後記】

私たちが家族や友人と交わす何気ない会話のリズムが、未来の健康指標になるかもしれない――そう聞くと少しドキッとしますよね。もしスマホで手軽に音声チェックができるとしたら、あなたは試してみたいと思いますか?

感じた疑問や体験談があれば、ぜひSNSで共有していただけると嬉しいです。

音声解析が広がると、遠隔医療や介護の現場でどんな活用が生まれるのか、一緒に想像してみませんか?