ユトレヒト大学・NIOZ研究で判明:北大西洋に2700万トンのナノプラスチック汚染、従来推定を大幅上回る

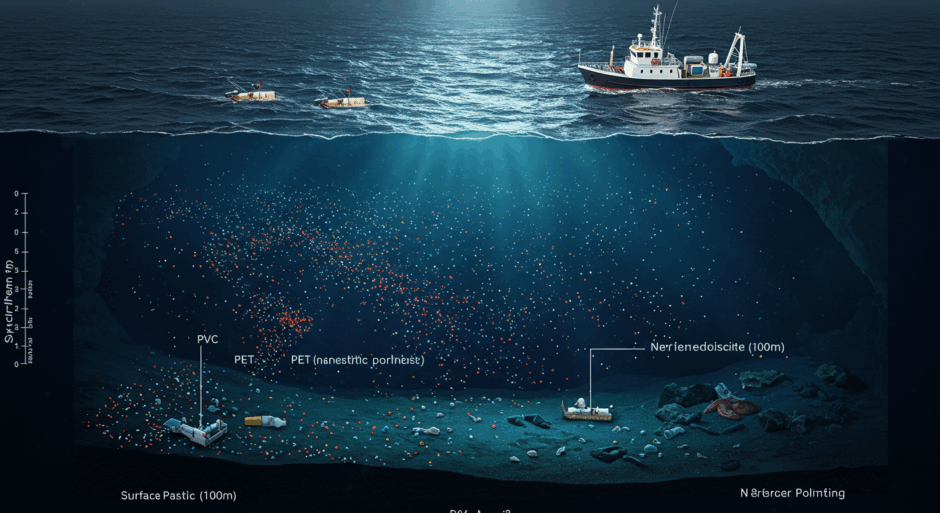

オランダのユトレヒト大学とオランダ海洋研究所(NIOZ)の研究チームが2025年7月11日にNature誌で発表した研究によると、北大西洋に約2700万トンのナノプラスチックが浮遊していることが判明した。この研究は海洋のナノプラスチック量を初めて推定したものである。

研究は2020年11月に研究船RVペラギア号で実施され、アゾレス諸島からヨーロッパ大陸棚までの北大西洋12地点で様々な深度からサンプルを採取した。ユトレヒト大学修士課程学生のソフィー・テン・ヒートブリンクが4週間にわたり採取作業を行った。

分析にはプロトン移動反応質量分析法(PTR-MS)と熱脱着法を組み合わせた手法を使用し、1マイクロメートル未満のナノプラスチックを検出した。検出されたのはポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリスチレン(PS)、ポリ塩化ビニル(PVC)で、平均濃度は1立方メートルあたり18ミリグラムだった。

研究を主導したヘルゲ・ニーマン教授(NIOZ上級研究員・ユトレヒト大学地球化学教授)とドゥシャン・マテリッチ化学者(ヘルムホルツ環境研究センター)は、この推定量が大西洋全体または世界の海洋に浮遊するマイクロプラスチックやマクロプラスチックの量に匹敵すると述べている。

From: Atlantic Ocean’s Nanoplastic Problem Revealed in Shocking New Study

Atlantic Ocean’s Nanoplastic Problem Revealed in Shocking New Study

【編集部解説】

この研究が示すナノプラスチック汚染の実態は、従来の海洋プラスチック汚染に対する認識を根本的に変える可能性があります。1マイクロメートル未満という極小サイズのナノプラスチックは、これまで検出技術の限界により「見えない汚染」として扱われてきました。

今回の研究で使用されたプロトン移動反応質量分析法(PTR-MS)と熱脱着法の組み合わせは、ナノプラスチック検出における技術的ブレークスルーといえるでしょう。従来のラマン分光法やFTIR分光法では困難だった1マイクロメートル未満の粒子の定量的検出を可能にしています。

検出技術の革新がもたらす影響

この検出技術の進歩により、海洋プラスチック汚染の「氷山の一角」が初めて可視化されました。27百万トンという推定値は、従来の全世界の海洋マイクロプラスチック推定量に匹敵する規模です。

しかし、ポリエチレンやポリプロピレンといった最も一般的なプラスチックが検出されなかった点は注目に値します。これは検出技術の限界を示すものであり、実際の汚染規模はさらに大きい可能性を示唆しています。

生態系への潜在的リスク

ナノプラスチックの最大の懸念は、その極小サイズゆえに生物学的膜を通過する能力にあります。魚類や無脊椎動物において、脳、肝臓、生殖器官、腎臓への移行が確認されており、食物連鎖を通じた生物濃縮の可能性が指摘されています。

従来のマイクロプラスチックとは異なり、ナノプラスチックは物理法則そのものが変化する領域に存在します。表面積対体積比の増大により、有毒物質の吸着・放出特性が劇的に変化し、生物への影響メカニズムも根本的に異なる可能性があります。

技術開発の新たな方向性

この発見は、環境浄化技術の開発に新たな課題を提起しています。物理的・化学的除去手法では、むしろナノプラスチックの生成を促進する可能性があるため、生物学的分解手法への注目が高まっています。

また、検出技術の更なる高度化により、異なる分解段階のナノプラスチックの追跡や、より多様なプラスチック種の同定が可能になると期待されます。これは環境モニタリングシステムの革新につながる可能性があります。

規制・政策への影響

現在の海洋プラスチック汚染に関する国際的な規制枠組みは、主にマクロプラスチックとマイクロプラスチックを対象としています。今回の発見により、ナノプラスチックを含む包括的な規制体系の構築が急務となるでしょう。

特に、プラスチック製品の設計段階からナノプラスチック生成を抑制する技術開発や、環境中での分解挙動を考慮した材料選択が重要になります。

長期的な視点と今後の展望

この研究は海洋科学における新たなパラダイムシフトの始まりといえます。ナノプラスチックの存在が「熱力学的に不可能」とされていた数年前から、今や海洋プラスチック汚染の主要成分である可能性が示されました。

今後は、他の海域での同様の調査、異なる深度での長期モニタリング、そして生態系への実際の影響評価が重要な研究課題となります。これらの知見は、持続可能な海洋環境の実現に向けた技術開発の基盤となるでしょう。

【用語解説】

ナノプラスチック

1マイクロメートル(1000分の1ミリメートル)未満の極小プラスチック粒子。マイクロプラスチック(1マイクロメートル〜5ミリメートル)よりもさらに小さく、細胞膜を通過する能力を持つ。

プロトン移動反応質量分析法(PTR-MS)

揮発性有機化合物を検出する分析技術。H3O+イオンを用いて試料分子をイオン化し、質量分析計で検出する。リアルタイムでの測定が可能で、極微量の物質も検出できる。

熱脱着法(TD)

試料を加熱して揮発性成分を放出させ、分析する手法。PTR-MSと組み合わせることで、ナノプラスチックの種類と濃度を特定できる。

亜熱帯環流

海洋の大規模な循環システム。北大西洋亜熱帯環流は時計回りの海流で、プラスチックゴミが集積しやすい海域として知られている。

ポリエチレンテレフタレート(PET)

ペットボトルや繊維に使用される熱可塑性プラスチック。リサイクル可能だが、環境中で分解されにくい特性を持つ。

ポリスチレン(PS)

発泡スチロールや使い捨て容器に使用される軽量プラスチック。環境中で細かく分解されやすい特徴がある。

ポリ塩化ビニル(PVC)

配管や建材に広く使用される塩素系プラスチック。燃焼時に有毒ガスを発生するため、環境への影響が懸念される。

ブラウン運動

液体中の微粒子が分子の衝突により不規則に動く現象。ナノプラスチックのような極小粒子の移動を支配する物理法則。

【参考リンク】

ユトレヒト大学(Utrecht University)(外部)

1636年設立のオランダの名門研究大学。12名のノーベル賞受賞者を輩出し、ヨーロッパ研究大学連盟のメンバー

NIOZ王立オランダ海洋研究所(外部)

オランダの国立海洋研究機関。海洋、海、沿岸の専門知識センターとして気候変動と生物多様性研究を実施

ヘルムホルツ環境研究センター(外部)

1991年設立のドイツの環境研究機関。1,100名以上の研究者が環境汚染の修復と自然景観の保全研究に従事

Nature誌(外部)

1869年創刊の英国の科学雑誌。インパクトファクター50.5を誇る世界最高峰の学術誌で月間300万人の読者

【参考記事】

Millions of tonnes of nanoplastics are polluting the ocean(外部)

Nature誌による研究解説記事。ナノプラスチックの定義、検出方法、海洋での分布について詳細に説明

27 million tons of nanoplastics found in North Atlantic(外部)

オランダメディアによる研究報告。研究船ペラギア号での調査詳細とヘルゲ・ニーマン教授のコメントを掲載

Tremendous amount of plastic floats as nanoparticles in the ocean(外部)

ストックホルム大学による研究紹介。博士課程学生の調査活動とドゥシャン・マテリッチ研究グループ長のコメント

Underestimated sources of marine pollution(外部)

ヘルムホルツ環境研究センターの公式プレスリリース。TD-PTR-MS技術の開発背景と検出手法の詳細説明

Nanoplastic particles have infiltrated the ocean’s food web(外部)

Earth.comによる研究解説。4週間の北大西洋航海の詳細と12地点でのサンプリング作業について報告

【編集部後記】

私たちの身の回りにあるペットボトルや食品容器が、想像を超える規模で海洋環境に影響を与えているという今回の発見。皆さんはこの事実をどう受け止められましたか?

特に興味深いのは、これまで「見えなかった」ナノプラスチックが、実は海洋汚染の主役だった可能性があることです。検出技術の進歩によって初めて明らかになったこの現実は、私たちが知らないテクノロジーの力がまだまだ隠されていることを示唆しているのかもしれません。

もしかすると、皆さんの中にも環境浄化技術や新素材開発に関心をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?この研究をきっかけに、どのような技術革新が生まれると思われますか?ぜひSNSで皆さんの視点をお聞かせください。

一緒に未来の可能性を探っていけたら嬉しいです。