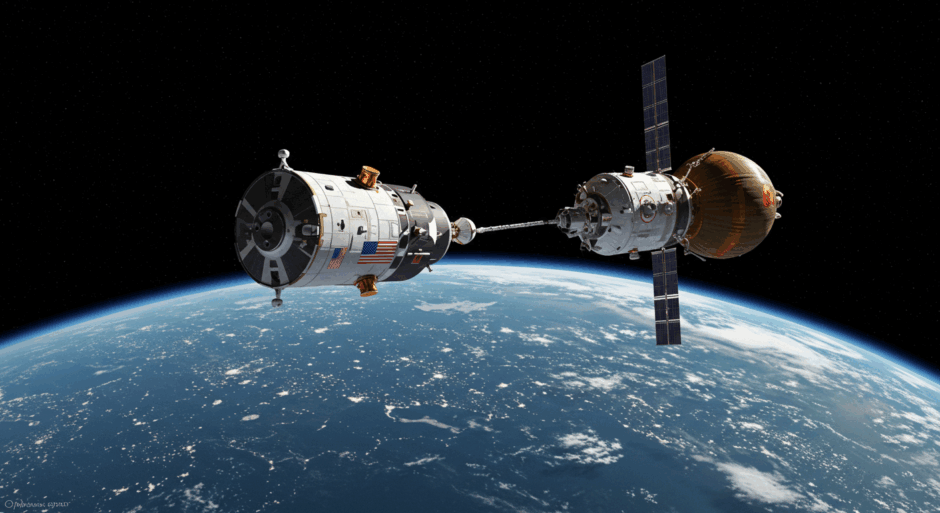

1975年7月15日、米国とソビエト連邦による初の国際宇宙ミッション「アポロ・ソユーズテストプロジェクト」が実施された。ソユーズ19号が同日打ち上げられ、その7時間30分後にアポロ18号がケネディ宇宙センターの第39B発射台から打ち上げられた。アポロ側にはトーマス・スタッフォード司令官、ヴァンス・ブランド司令船パイロット、ドナルド・スレイトン・ドッキングモジュールパイロットが搭乗し、ソユーズ側にはアレクセイ・レオノフ司令官とヴァレリー・クバソフ飛行技術者が搭乗した。

両宇宙船は7月17日に地球軌道高度222kmの大西洋上でドッキングに成功した。44時間にわたるドッキング期間中、両船の表敬訪問や旗の交換、食事会、宣言書への署名などのセレモニーが行われた。当初の計画では握手は英国西海岸のボグナー・レギス上空で行われる予定だったが、スケジュールの遅延により実際にはフランスのメス上空で行われた。

帰還時、アポロ宇宙船の反応制御システムの毒性ガスが船内に漏れ、乗組員3名が危険な状態となった。スレイトンにとって初の宇宙飛行であり、レオノフの最後の宇宙飛行でもあった。

From: Apollo-Soyuz at 50: The Cold War space hug that nearly ended in gasping horror

Apollo-Soyuz at 50: The Cold War space hug that nearly ended in gasping horror

【編集部解説】

アポロ・ソユーズテストプロジェクトから50年を迎えた今、このミッションが宇宙技術史に与えた影響を改めて考察する必要があります。単なる政治的パフォーマンスを超えて、この事業は現代の国際宇宙協力の基盤を築いた重要なマイルストーンとなりました。

技術的な革新と挑戦

最も注目すべき技術的成果は、異なる設計思想を持つ2つの宇宙船システムの統合でした。アポロの純酸素5psi環境とソユーズの窒素/酸素混合15psi環境という根本的な違いを、専用のドッキングモジュールで解決したアプローチは画期的でした。

この技術は後の国際宇宙ステーションで使用されるAPAS(Androgynous Peripheral Attach System)の原型となり、現在でも宇宙船同士の接続に使用されています。つまり、1975年の技術革新が50年後の今日まで宇宙開発の標準規格として機能し続けているのです。

国際協力の象徴的意義

このミッションは、1957年のスプートニク1号打ち上げから始まった宇宙開発競争の終わりを告げる象徴的な出来事でした。初めて外国人飛行士がソ連の宇宙船にアクセスすることが可能となり、ソ連の宇宙計画における情報秘匿の原則が大きく変化しました。

アメリカ側のスタッフォードが強いオクラホマ訛りでロシア語を話したため、レオノフ船長が「この船では三つの言語が使用されている。ロシア語と、英語と、もう一つはオクラホマスキーだ」とジョークを飛ばしたエピソードは、技術者同士の人間的な交流を象徴しています。

隠された安全上の課題

一方で、このミッションは重大な安全上の問題も露呈しました。地球帰還時の毒性ガス事故では、アポロ乗組員がスイッチの設定ミスにより有害な四酸化二窒素ガスを吸入し、ブランド飛行士が意識を失う事態となりました。乗組員3名は念のため2週間入院し、スレイトンの肺に病変が発見されるなど、深刻な健康被害が生じました。

現代への影響と長期的視点

このミッションの真の価値は、その後の宇宙開発における国際協力の土台を築いたことにあります。共通のドッキング装置のテストは、事故の際の相互救出や宇宙開発の協力体制構築を目的としており、現在の国際宇宙ステーションでの多国間協力の原型となりました。

特に興味深いのは、2025年の今でもロシアと米国の宇宙飛行士が国際宇宙ステーションで協力を続けていることです。地政学的な緊張が高まる中でも、宇宙空間では両国の専門家が共同作業を継続している現実は、アポロ・ソユーズが示した「宇宙における協力」の理念が生き続けていることを示しています。

未来への教訓

現在の民間宇宙開発時代において、このミッションから学ぶべき点は多数あります。異なる技術標準の統合、国際的な安全基準の確立、そして政治的対立を超えた科学技術協力の重要性などです。

また、1975年から1981年のスペースシャトル打ち上げまで、米国の有人宇宙飛行に6年間のブランクが生じたことは、継続的な技術開発の重要性を物語っています。この長期間の空白期間が、後の宇宙開発における技術継承の課題を浮き彫りにしました。

【用語解説】

アポロ・ソユーズテストプロジェクト(ASTP)

1975年7月に実施された米ソ初の合同宇宙ミッション。冷戦下で両国の宇宙船が軌道上でドッキングし、宇宙飛行士と宇宙飛行士が握手を交わした歴史的な出来事である。

プローブ・アンド・ドローグ機構

アポロ宇宙船で使用されたドッキングシステム。先端の突起(プローブ)を相手方の受け口(ドローグ)に挿入してドッキングを行う方式で、アポロ月着陸船との接続にも使用された。

APAS(Androgynous Peripheral Attach System)

ソユーズ宇宙船で使用されたドッキングシステム。雌雄の区別がない対称型の設計で、後に国際宇宙ステーションでも採用され、現在でも標準的なドッキング方式として使用されている。

反応制御システム(RCS)

宇宙船の姿勢制御や軌道修正に使用される小型スラスターシステム。四酸化二窒素と燃料を使用し、高い毒性を持つため取り扱いには細心の注意が必要である。

デタント

冷戦時代の1970年代における米ソ間の緊張緩和政策。核軍縮交渉や文化交流の促進、そして宇宙分野での協力などが含まれていた。

マーキュリー7

1959年にNASAが選出した最初の宇宙飛行士グループ。7名で構成され、デューク・スレイトンもその一員だったが、心房細動により長期間飛行を禁止されていた。

四酸化二窒素

宇宙船の反応制御システムで使用される酸化剤。無色から黄色の気体で、強い毒性を持つ危険な化学物質である。

【参考リンク】

NASA – Apollo-Soyuz Test Project(外部)

NASAの公式サイトでアポロ・ソユーズテストプロジェクトに関する詳細情報、歴史的資料、ミッション概要を提供

ESA – The Russian Soyuz spacecraft(外部)

欧州宇宙機関によるソユーズ宇宙船の技術仕様、歴史、現在のMS型の詳細な解説

The Saturn IB(外部)

サターンIBロケットの技術仕様、設計思想、アポロ計画での役割について詳しく解説

【参考動画】

【参考記事】

The Apollo-Soyuz Test Project: Success Achieved for First Rendezvous and Docking(外部)

NASA公式の歴史記録で、ミッションの技術的側面と国際協力の意義について詳しく解説

Apollo-Soyuz Test Project: A Case Study in Cold War Détente(外部)

冷戦時代のデタント政策の事例研究として、プロジェクトの政治的背景と意義を学術的に分析

【編集部後記】

1975年のアポロ・ソユーズミッションから50年が経った今、私たちは新たな宇宙協力の時代を迎えています。SpaceXやBlue Origin、そして日本のispace(アイスペース)など、民間企業が主導する宇宙開発が活発化する中で、国際協力の在り方も大きく変わりつつあります。

皆さんは現在の宇宙開発における国際協力についてどのようにお考えでしょうか。特に、地政学的な緊張が高まる中でも、国際宇宙ステーションでは各国の宇宙飛行士が協力を続けている現実をどう捉えていますか。

私たちinnovaTopia編集部も、このような宇宙技術の発展が私たちの日常生活にどのような影響を与えるのか、一緒に考えていきたいと思います。

ぜひSNSで皆さんのご意見をお聞かせください。