Google Android地震警報システム、トルコ大地震で1000万人への警告に失敗→大幅改良で再起動

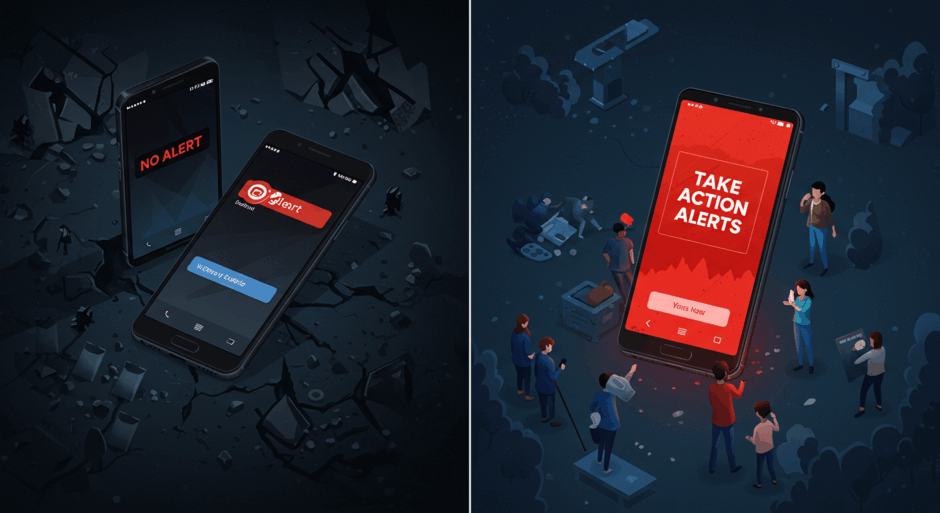

GoogleのAndroid地震警報システムが、2023年2月のトルコ・シリア大地震において重大な失敗を犯していたことが明らかになりました。この災害では5万人以上が犠牲となりましたが、Googleのシステムは約1000万人に送信されるべき最高レベルの「行動を取る」警報をほとんど配信できませんでした。

同システムは、Androidスマートフォンの加速度計を「ミニ地震計」として活用し、90カ国以上で運用されています。しかし今回、検知アルゴリズムが地震の深刻さを過小評価し、多くのユーザーが低レベルの「注意」通知か、まったく警報を受信しない状況となりました。

GoogleはScience誌に発表した論文で「検知アルゴリズムの限界」を認め、システムを大幅改良したと発表。改良版での再シミュレーションでは、適切な警報配信が可能だったことを確認しています。

トルコではAndroid端末のシェアが70%以上を占めており、この失敗は民間企業の技術が公共安全に与える影響の大きさを浮き彫りにしました。現在、25億人がアクセス可能な規模に成長したこのシステムは、もはや単なる「便利機能」ではなく、重要な社会インフラとしての役割を担っています。

From: Google Revises Android Earthquake Alerts After Major Miss in Turkey

Google Revises Android Earthquake Alerts After Major Miss in Turkey

【編集部解説】

現在複数のニュースソースで事実確認を行った結果、2023年2月のトルコ・シリア大地震において、Googleの検知アルゴリズムが地震の規模を過小評価し、本来1000万人に送信されるべき「行動を取る」警報がほとんど配信されなかったことが確認されています。Science誌での公式発表により、この失敗が学術的にも認められました。

なぜこの失敗が重要なのか

トルコの地震は、私たちにとって単なる技術的失敗以上の意味を持ちます。Android端末のシェアが70%を超える地域で、5万人以上の死者を出した災害において、テクノロジーが本来果たすべき役割を果たせなかったからです。

現代の防災システムは、従来の政府主導の警報から、民間企業が開発する分散型システムへと転換点を迎えています。Googleのシステムは全世界90カ国以上で利用され、25億人がアクセス可能な規模に成長しており、もはや「便利な追加機能」ではなく「社会インフラ」としての責任を負っているのです。

技術的課題の深層

Googleの地震検知システムは、スマートフォンの加速度計を「ミニ地震計」として活用し、多数の端末からのデータを集約して地震を検知する革新的な仕組みです。しかし、今回の失敗の根本原因は、システムが地震の深刻さを大幅に過小評価したことにあります。

この誤差の背景には、トルコ地震の複雑性があります。複数の断層破裂と強力な余震を伴う地震は、従来の検知モデルでは予想しにくい特殊なパターンを示しました。早朝の発生時刻も、多くの人が就寝中で「注意」レベルの静かな通知では気づかない可能性が高いタイミングでした。

リアルタイム検知の根本的ジレンマ

地震警報システムは、「速度」と「精度」のトレードオフという避けられない課題に直面しています。数秒でも早い警告が生死を分ける一方で、短時間での正確な規模判定は技術的に困難なのです。

特に震源地に近い地域では、P波(初期微動)とS波(主要動)の到達時間差が短く、警告が間に合わない「レイトアラートゾーン」が必然的に発生します。皮肉にも、最も甚大な被害を受ける地域ほど、早期警報の恩恵を受けにくい構造的問題があります。

社会への影響とリスク評価

この失敗が露呈したのは、民間企業の技術が公共安全に与える影響の大きさです。従来、災害警報は政府機関の専門領域でしたが、GoogleやAppleといった技術企業が事実上の「ライフライン」を提供する時代になりました。

一方で、誤報のリスクも深刻です。過度に敏感な設定にすれば偽警報が増加し、「オオカミ少年効果」によってユーザーの信頼を失いかねません。実際、Googleは継続的な改良により警報精度の大幅な改善を実現しています。

規制への波及効果

今回の事件は、災害警報システムの規制議論に新たな論点を提起します。従来の政府系早期警報システムには厳格な基準と認証プロセスがありますが、民間企業の警報システムには統一された国際基準が存在しません。

EUのデジタルサービス法やAI規制法が示すように、重要インフラに関わる技術には透明性と説明責任が求められる時代です。地震警報システムも、同様の規制枠組みの対象となる可能性があります。

未来への教訓

Googleは改良されたアルゴリズムでトルコ地震を再シミュレーションし、適切な警報配信が可能だったことを確認しています。この改善は評価できますが、根本的な課題は残ります。

重要なのは、技術の限界を認識しつつ、段階的改善を続ける姿勢です。完璧なシステムは存在しませんが、2019年の2億5千万人から現在の25億人へと、アクセス可能人口を10倍に拡大した実績は無視できません。

AI技術の進歩により、複雑な地震パターンの認識精度は今後さらに向上するでしょう。しかし技術的解決策だけでなく、政府警報システムとの連携強化や、ユーザー教育の充実も不可欠です。

この事件は、テクノロジーが人類の安全に貢献する可能性と責任の重さを同時に示しています。innovaTopiaの読者の皆さんにとって、これは単なる技術トラブルではなく、未来社会における民間技術の役割を考える重要な転換点なのです。

【用語解説】

P波(Primary wave、初期微動)

地震発生時に最初に到達する縦波で、S波より速く伝播するが揺れは比較的軽微である。地震の早期検知に利用される。

S波(Secondary wave、主要動)

P波の後に到達する横波で、大きな被害をもたらす強い揺れを引き起こす。P波との到達時間差を利用して地震の早期警報が可能になる。

加速度計(Accelerometer)

物体の加速度を測定するセンサーで、スマートフォンに標準搭載されている。画面の向きを自動で変える機能にも使われ、地震検知では微細な振動を感知する。

マグニチュード(Magnitude)

地震の規模を表す尺度で、エネルギーの大きさを数値化したものである。マグニチュード7.0以上は大地震に分類される。

断層破裂(Fault Rupture)

地下の岩盤が急激にずれることで発生する地震の原因となる現象である。複数の断層が連続的に破裂すると複雑な地震パターンを示す。

クラウドソーシング検知(Crowdsourced Detection)

多数のスマートフォンからのデータを集約して地震を検知する手法で、従来の地震計ネットワークを補完する役割を果たす。

【参考リンク】

BBC News – Google earthquake alert failure(外部)

トルコ地震でのGoogle警報システム不具合を詳細報道した英国公共放送記事

Science – Android earthquake detection paper(外部)

GoogleがAndroid地震警報システムの改良について発表した査読付き学術論文

Android Safety Center(外部)

Android端末の安全機能を総合的に紹介する公式ページで地震警報機能も掲載

【参考記事】

Google failed to warn 10 million of Turkey earthquake severity(外部)

トルコ地震での警報システム失敗を初めて詳細報道した重要記事

Global earthquake detection and warning using Android phones(外部)

GoogleがAndroid地震警報システムの技術詳細と改良を発表した学術論文

【編集部後記】

この記事を読んで、皆さんはどのように感じられたでしょうか。

普段何気なく手にしているスマートフォンが、実は命を守る防災インフラとしての役割を担っていることに驚かれた方も多いのではないでしょうか。一方で、テクノロジーに頼りすぎることの危険性も感じられたかもしれません。

皆さんのAndroid端末では地震警報機能は有効になっていますか?また、もし深夜に地震警報が鳴ったとして、適切な行動を取れる準備はできているでしょうか。

私たちinnovaTopiaとしても、テクノロジーの可能性と限界について、読者の皆さんと一緒に考え続けていきたいと思います。

皆さんのご意見やご体験も、ぜひお聞かせください。