英国オックスフォード大学のゲロ・ミーゼンベック教授とラファエル・サルナタロ博士の研究チームは、ショウジョウバエを用いた実験により睡眠欲求の細胞レベルでのメカニズムを解明しました。研究結果は2025年7月16日にNature誌に掲載されました。

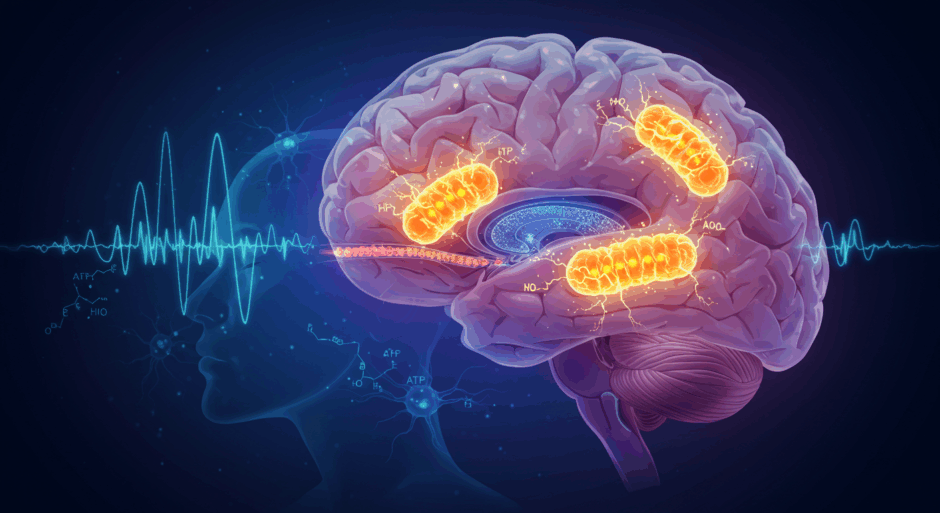

研究チームは睡眠調節ニューロンの遺伝子発現を分析し、睡眠不足状態でミトコンドリアの呼吸とATP合成に関わる遺伝子が特異的に上昇することを発見しました。睡眠不足のショウジョウバエでは、ミトコンドリアが電子を過剰に放出し、細胞を損傷する活性酸素種を生成することが判明しました。

電子生成を増加させる遺伝子改変を行ったショウジョウバエは睡眠時間が増加し、逆に電子生成を減少させたショウジョウバエは睡眠時間が短縮しました。さらに、光駆動プロトンポンプを用いた人工的なATP合成促進実験では、睡眠欲求が誘発されることが確認されました。

この発見により、好気性代謝プロセスが睡眠圧の根本的原因である可能性が示されました。ミーゼンベック教授は「酸素をエネルギーに変換する細胞の方法に睡眠の必要性が書き込まれている」と述べています。研究は睡眠障害治療法の開発やアルツハイマー病などの神経疾患研究への応用が期待されます。

From: Sleepiness Could Be Triggered by a Power Overload in Our Brain

Sleepiness Could Be Triggered by a Power Overload in Our Brain

【編集部解説】

この研究は睡眠科学における重要な転換点を示しています。これまで睡眠は脳全体の電気的活動や神経伝達物質の変化として理解されてきましたが、今回の発見は細胞レベル、具体的にはミトコンドリアの代謝プロセスが睡眠欲求の根本原因となることを実証しました。

この発見の最も重要な点は、睡眠を単なる脳の活動状態ではなく、細胞エネルギー代謝の結果として捉え直した点です。ミトコンドリアが過負荷状態になると電子が漏出し、細胞を損傷する活性酸素種が生成されます。これは身体がエネルギー産生と消費のバランスを崩した際の警告信号として機能しているのです。

この研究の技術的革新性は、単一細胞RNA解析により脳全体ではなく特定の睡眠制御神経細胞での分子変化を特定した点にあります。さらに注目すべきは、光駆動プロトンポンプを使った実験で、従来の電子による ATP 生成を光駆動システムに置き換えることで、睡眠欲求を人工的に誘発できたことです。

この発見により、将来的には睡眠障害の治療法が根本的に変革される可能性があります。従来の薬物療法とは異なり、ミトコンドリアの代謝機能を標的とした治療法の開発が期待されます。特に不眠症や過眠症の患者において、ミトコンドリア機能の評価と改善が新たな治療戦略となり得るでしょう。

さらに、この研究は神経変性疾患との関連性も示唆しています。アルツハイマー病やパーキンソン病では睡眠障害とミトコンドリア機能不全が共通して観察されており、両者の関連性を理解することで、これらの疾患の新たな治療アプローチが見えてくる可能性があります。

一方で、この研究はショウジョウバエを用いた基礎研究であり、人間への応用には慎重な検証が必要です。また、カフェイン摂取やサーカディアンリズムなど、他の睡眠調節要因との相互作用についても、さらなる研究が求められます。

長期的視点では、この発見は睡眠関連テクノロジーの発展にも影響を与えるでしょう。ウェアラブルデバイスによる睡眠モニタリングが、将来的にはミトコンドリア活動や酸化ストレスレベルの測定まで拡張される可能性があります。これにより、個人の代謝状態に基づいたパーソナライズされた睡眠管理が実現するかもしれません。

【用語解説】

ミトコンドリア

細胞内に存在する二重膜構造を持つ細胞小器官。酸素を使ってエネルギー源となるATP(アデノシン三リン酸)を生成することから「細胞の発電所」と呼ばれている。また、細胞死やシグナル伝達にも関与している。

ATP(アデノシン三リン酸)

細胞がエネルギー源として利用する化学物質。ミトコンドリアの酸化的リン酸化により生成され、細胞のあらゆる生命活動に必要なエネルギーを供給する。

好気性代謝

酸素を使って栄養分を分解し、エネルギーを効率的に生成する細胞内プロセス。無酸素状態での解糖に比べて約19倍多いATPを生成できる。

活性酸素種

ミトコンドリアの電子伝達過程で漏出した電子により生成される反応性の高い分子。細胞を損傷する有害な老廃物として知られている。

睡眠ホメオスタシス

睡眠欲求を調節する生体の恒常性維持システム。睡眠不足が蓄積すると睡眠圧が高まり、睡眠により圧が解放されるメカニズム。

dFBニューロン(背側扇状体ニューロン)

ショウジョウバエの脳内で睡眠調節を担う特定の神経細胞群。これらのニューロンの活動が睡眠欲求の制御に重要な役割を果たしている。

マイトファジー

損傷したミトコンドリアを選択的に分解する細胞内の品質管理システム。睡眠不足状態で活性化され、細胞の健康維持に重要な役割を果たす。

【参考リンク】

オックスフォード大学公式サイト(外部)

1096年から続く世界最古の英語圏大学。医学、自然科学、人文科学など幅広い分野で世界最高水準の研究と教育を提供している。

Nature公式サイト(外部)

1869年創刊の世界最高権威を持つ科学誌。インパクトファクター50.5を誇り、厳格な査読により採択率8%未満の最も影響力のある学術ジャーナル。

ゲロ・ミーゼンベック教授(外部)

オプトジェネティクス技術の発明者として知られる神経生理学教授。2013年ブレイン賞、2020年ショウ賞など数々の国際的な賞を受賞。

ラファエル・サルナタロ博士(外部)

サマービル・カレッジのフルフォード・ジュニア・リサーチ・フェロー。睡眠制御の分子機構研究を専門とし、ミーゼンベック研究室で活動。

【参考記事】

Why do we need sleep? Oxford researchers find the answer may lie in mitochondria(外部)

オックスフォード大学公式プレスリリース。研究の背景と意義、実験手法の詳細、研究者のコメントを含む包括的な内容で詳述。

Mitochondrial origins of the pressure to sleep(外部)

Nature誌に掲載された原著論文。単一細胞RNA解析、電子顕微鏡解析、遺伝子工学的手法を用いた包括的な研究内容が記載。

眠気の原因は「ミトコンドリア」の過負荷にあるのかもしれないとの研究結果(外部)日本語による詳細な研究解説記事。ミトコンドリアの過負荷メカニズムと睡眠制御の関係について、一般読者向けにわかりやすく説明。

【編集部後記】

今回の研究は、私たち人間が毎日体験している「眠気」の正体を細胞レベルで解き明かしてくれました。睡眠テックが注目される中、根本的なメカニズムの理解が進むことで、より効果的な睡眠改善デバイスや治療法が生まれる可能性があります。

皆さんは最近、睡眠の質について気になることはありませんか?もしかしたら将来、ウェアラブルデバイスでミトコンドリアの活動をリアルタイムで測定し、疲労や睡眠欲求を予測できる時代が来るかもしれません。そんな睡眠管理の未来について、どのような活用法を思い浮かべますか?

皆さんの体験やアイデアを、ぜひSNSでシェアしていただけると嬉しいです。