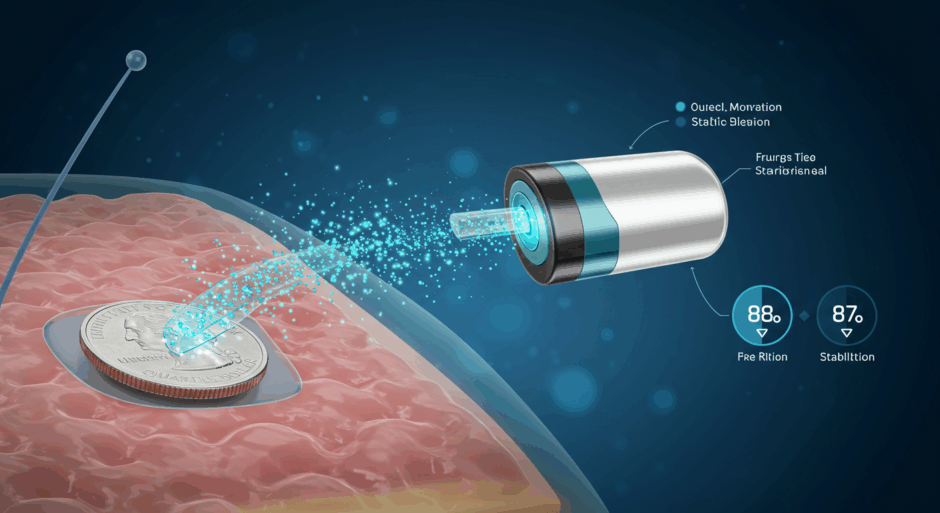

MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究者らが1型糖尿病患者の低血糖症を防ぐ埋め込み型デバイスを開発したと発表しました。デバイスは25セント硬貨程度の大きさで、皮膚下に埋め込み、血糖値が危険レベルまで低下した際にグルカゴンを自動放出します。

研究の上級著者はMIT化学工学科のダニエル・アンダーソン教授で、同大学のコッホ統合がん研究所および医工学研究所(IMES)のメンバーです。主著者は元MIT研究科学者で現スタンフォード大学電気工学助教授のシッダールス・クリシュナンです。

デバイスは3Dプリントされたポリマー製の薬物リザーバーを搭載し、ニッケル・チタン合金の形状記憶合金で密封されています。40度に加熱されると平らなスラブからU字型に変形し、グルカゴンの粉末を放出する仕組みです。1回または4回分の投与量を搭載可能で、無線周波数で遠隔操作できます。

糖尿病マウスでの実験では、薬物放出から10分以内に血糖値が安定し、低血糖症を回避しました。研究では最大4週間の埋め込み期間を確認しましたが、研究者らは少なくとも1年間の使用期間延長を計画しています。

From:  Implantable device could save diabetes patients from dangerously low blood sugar

Implantable device could save diabetes patients from dangerously low blood sugar

【編集部解説】

技術的メカニズムの深掘り

MITが開発したこの埋め込み型デバイスの核心技術は、形状記憶合金を活用した薬物放出システムです。ニッケル・チタン合金が40度に加熱されると平らなスラブからU字型に変形し、グルカゴンの粉末を放出する仕組みは、従来の機械的な注射器とは根本的に異なるアプローチといえます。

この技術の革新性は、グルカゴンを粉末化することで長期保存を可能にした点にあります。液体形態では体内で急速に分解してしまうグルカゴンを、安定した粉末状態で保持することにより、埋め込み型デバイスとしての実用性を実現しました。

医療現場への影響範囲

現在、1型糖尿病患者の低血糖症対策は主に予め充填されたグルカゴン注射器に依存していますが、特に小児患者や睡眠中の発症では自己投与が困難という課題がありました。このデバイスは、持続血糖モニタリング(CGM)技術との連携により、完全自動化された緊急対応システムを構築できる点で画期的です。

さらに注目すべきは、エピネフリンの投与にも対応している点です。これにより、心臓発作やアナフィラキシーショックなど、糖尿病以外の緊急事態にも応用可能な汎用性を持っています。

ポジティブな側面と技術的優位性

このデバイスの最大の利点は、患者や家族の心理的負担軽減にあります。低血糖症への恐怖は糖尿病患者とその家族にとって日常的なストレス要因ですが、24時間体制の自動監視システムがこの不安を大幅に軽減する可能性があります。

技術的には、線維性組織が形成されてもデバイスが正常に機能することが実証されており、生体適合性の高さも確認されています。マウス実験では10分以内の迅速な血糖値安定化が達成されており、緊急時対応として十分な有効性を示しています。

潜在的なリスクと課題

一方で、いくつかの技術的課題も存在します。現在の実験では4週間の埋め込み期間しか検証されておらず、研究者らが目標とする少なくとも1年間の長期使用については未だ検証段階にあります。

また、埋め込み型医療機器特有のリスクとして、感染症や機器の故障、誤作動の可能性も考慮する必要があります。特に無線による遠隔操作機能は、セキュリティ面での懸念も生じる可能性があります。

規制への影響と承認プロセス

この技術は既存の医療機器規制の枠組みを超える革新性を持っているため、FDA(米国食品医薬品局)などの規制当局による新たなガイドライン策定が必要になる可能性があります。研究者らは3年以内の臨床試験開始を目指していますが、実際の市場投入までには相当な時間を要すると予想されます。

長期的な医療パラダイムの変化

この技術が実用化されれば、緊急医療の概念そのものが変わる可能性があります。従来の「症状発生後の対応」から「症状発生前の予防的介入」へのパラダイムシフトが期待されます。

さらに、類似技術の応用により、他の慢性疾患における緊急薬物投与システムの開発も加速する可能性があります。これは医療の個別化・自動化という大きな潮流の一部として位置づけることができるでしょう。

【用語解説】

1型糖尿病

自己免疫疾患により膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンの分泌が不足する疾患。生涯にわたるインスリン注射が必要となる。

低血糖症(ハイポグリセミア)

血糖値が異常に低下した状態。意識障害や昏睡を引き起こし、治療しなければ生命に関わる危険な状態。

グルカゴン

膵臓のα細胞から分泌されるホルモン。肝臓に作用してグルコースを血中に放出させ、血糖値を上昇させる。低血糖症の緊急治療薬として使用される。

形状記憶合金

特定の温度に加熱すると、予めプログラムされた形状に変化する特殊な金属材料。今回の研究ではニッケル・チタン合金が使用された。

持続血糖モニタリング(CGM)

皮下に挿入したセンサーにより、24時間連続で血糖値を測定・記録するシステム。糖尿病患者の血糖管理に広く使用されている。

エピネフリン(アドレナリン)

副腎から分泌されるホルモン。心拍数や血圧を上昇させる作用があり、心臓発作やアナフィラキシーショックの治療に使用される。

線維性組織

体内に異物が埋め込まれた際に、その周囲に形成される瘢痕組織。医療機器の機能を阻害する可能性がある。

【参考リンク】

MIT(マサチューセッツ工科大学)(外部)

世界最高峰の理工系大学の一つ。今回の埋め込み型デバイス研究を主導した革新的な科学技術研究機関

スタンフォード大学(外部)

主著者のシッダールス・クリシュナン助教授が所属するカリフォルニア州の世界的研究大学

Nature Biomedical Engineering(外部)

生物医学工学分野の世界最高峰の学術誌。今回の研究成果が2025年7月9日付で掲載

コッホ統合がん研究所(外部)

MITに設置された癌研究の世界的拠点。ダニエル・アンダーソン教授が所属している研究機関

JDRF(若年性糖尿病研究財団)(外部)

1型糖尿病の治療法開発を支援する世界最大の非営利組織。今回の研究に資金提供

【参考記事】

This implant could save diabetes patients from low blood sugar(外部)

医療機器業界専門メディアによる技術解説。3Dプリント技術の詳細分析を含む

MIT Device Saves Diabetics From Low Blood Sugar Emergencies(外部)

研究資金や臨床試験への道筋を含む包括的な技術分析記事

Implant Could Save Lives During Diabetic Crashes(外部)

科学技術専門メディアによるデバイスの無線操作機能と緊急時自動作動システムの詳細解説

MIT develops implantable device to automatically release emergency glucagon(外部)

医療ニュース専門サイトによる研究者インタビューを含む技術的背景と将来展望の分析

New Implantable Device Could Protect Diabetics from Life-Threatening Low Blood Sugar(外部)

特に小児患者や睡眠中の低血糖症対策としての意義を強調した報道記事

【編集部後記】

この埋め込み型デバイスの話を読んで、皆さんはどう感じられましたか?私たちの身近にも、糖尿病と向き合いながら日々を過ごしている方がいらっしゃるかもしれません。もしかすると、皆さんご自身やご家族が、何らかの慢性疾患で「いつ症状が悪化するかわからない」という不安を抱えていらっしゃるでしょうか。今回のMITの研究は、そんな日常的な心配事を技術で解決しようとする試みです。私たちinnovaTopiaとしては、この技術が実用化されるまでの道のりや、類似の医療技術の進展についても引き続き注目していきたいと思います。特に、日本国内での承認プロセスや、保険適用の可能性についても追跡していく予定です。皆さんは、どのような医療技術の進歩に期待されますか?ぜひSNSで教えてください。