Mozilla子会社MZLA Technologies Corporationが2025年7月7日にThunderbird 140「Eclipse」延長サポートリリース(ESR)を公開した。このバージョンは2026年半ばまで約1年間セキュリティアップデートを受ける。

Thunderbirdは2025年2月からFirefoxと同様の月次リリーススケジュールを採用しており、ESRチャンネルと通常リリースチャンネルの2つの更新方式を提供している。

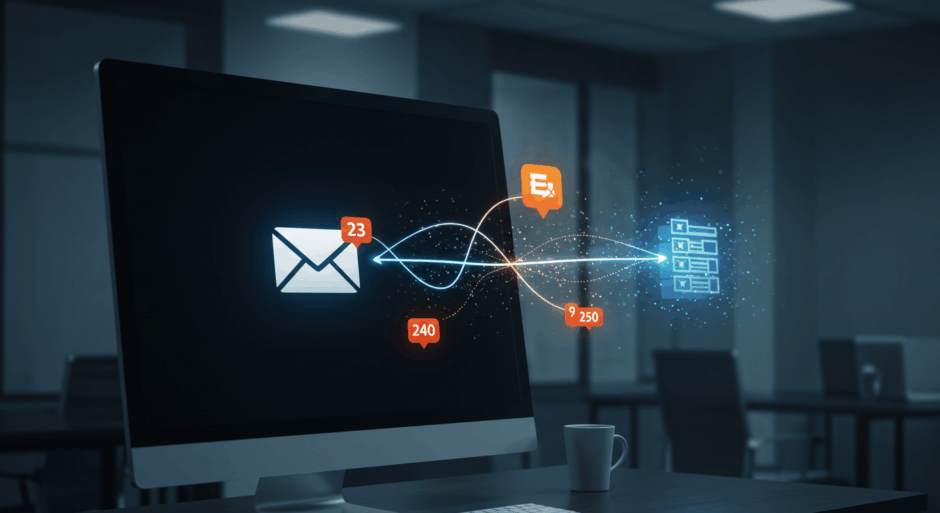

主要な新機能として、ダークメッセージモードがメール本文にも適用され、Windows、macOS、Linuxの3プラットフォームでネイティブOS通知を使用する。通知から直接メールのアーカイブ、既読マーク、迷惑メール設定が可能になった。アカウント管理が簡素化され、新しいアカウントハブウィザードを使用する。

実験的機能としてMicrosoft Exchange Serverの直接サポートが搭載された。これまでThunderbirdはExchangeのIMAP4サポートまたはBeonexのOwlやExQuillaなどのサードパーティアドオンに依存していた。新機能はExchange Web Services(EWS)を使用するが、MicrosoftはMicrosoft 365とExchange Onlineで2026年10月1日にEWSサポートを終了し、Graph APIに移行する予定である。

From:  Thunderbird ESR is here: Mozilla’s email client adds new functions

Thunderbird ESR is here: Mozilla’s email client adds new functions

【編集部解説】

今回のThunderbird 140 ESRリリースは、オープンソースメールクライアントが企業市場に本格参入する歴史的な転換点となる可能性があります。Mozilla子会社のMZLA Technologiesが推進するこの戦略的な動きは、企業のメール環境に革命的な変化をもたらすでしょう。

20年越しの技術的ブレークスルー

最も重要なのは、実験的機能として搭載されたMicrosoft Exchange Serverの直接サポートです。これまで20年間、ThunderbirdユーザーはExchangeサーバーへのアクセスに有料のサードパーティアドオンに依存してきました。今回、Exchange Web Services(EWS)プロトコルを使用した直接統合により、この長年の課題が解決されました。

この技術革新により、企業ユーザーはOutlookに代わる真の選択肢を手に入れることになります。特に、ベンダーロックインからの脱却とコスト削減を重視する組織にとって、画期的な進歩といえるでしょう。

戦略的タイミングの重要性

MicrosoftがExchange OnlineのEWSサポートを2026年10月1日に終了する予定であることを考慮すると、この機能の実装は絶妙なタイミングです。約1年3ヶ月という限られた期間ですが、この間に企業はThunderbirdの実用性を検証し、将来のGraph API対応への移行を準備できます。

また、多くの企業がオンプレミスのExchangeサーバーを継続運用している現実を踏まえると、この機能の価値は長期的に維持されることが予想されます。

ユーザーエクスペリエンスの統合

技術的な進歩と並行して、ユーザーインターフェースの改善も注目に値します。ダークメッセージモードは、アプリケーション全体で一貫したビジュアル体験を提供し、現代的なデザイン要求に応えています。

ネイティブOS通知機能の実装により、Windows、macOS、Linuxの各プラットフォームで統一された操作感を実現し、通知から直接メール操作が可能になったことで、生産性の向上が期待できます。

ESR戦略の深い意味

Thunderbirdが採用した二本立てリリース戦略は、単なる技術的な選択を超えた戦略的判断です。月次リリースチャンネルで革新的機能を迅速に提供しながら、ESRチャンネルで企業が求める安定性を確保する。この両立により、個人ユーザーと企業ユーザーの異なるニーズに同時に対応できるようになりました。

潜在的なリスクと課題

Exchange統合機能が「実験的」とされている点は慎重に評価する必要があります。企業の重要なメール環境で使用する前に、十分なテストと検証が不可欠です。また、既存のワークフローとの統合や、セキュリティポリシーとの整合性も検討課題となるでしょう。

長期的な展望

この動きは、オープンソースソフトウェアが企業向けソリューションとして成熟していることを示す重要な指標です。今後、Microsoft Graph APIへの対応が実現すれば、Thunderbirdは真の意味でOutlookの代替選択肢となる可能性があります。

企業のデジタル変革が加速する中、このような技術革新は単なる機能追加を超えて、IT戦略そのものに影響を与える可能性を秘めています。

【用語解説】

ESR(Extended Support Release)

延長サポートリリース。約1年間にわたってセキュリティ修正のみを提供し、新機能の追加は行わない安定版リリース。企業や教育機関など、安定性を重視する組織向けに提供される。

EWS(Exchange Web Services)

Microsoft Exchangeサーバーとクライアントアプリケーション間の通信に使用されるWebサービスプロトコル。RESTful APIを使用してメール、カレンダー、連絡先などのデータにアクセスできる。2026年10月1日にExchange Onlineでのサポートが終了予定。

IMAP4

Internet Message Access Protocol version 4の略。メールサーバー上のメールボックスにアクセスするための標準プロトコル。メールをサーバー上に保存し、複数のデバイスから同期してアクセスできる。

Graph API

Microsoftが提供する次世代のWebサービスAPI。Office 365、Azure Active Directory、Microsoft 365の各種サービスに統一的にアクセスできるRESTful API。EWSの後継として位置づけられている。

ダークメッセージモード

Thunderbirdのダークモードをメール本文にも適用する新機能。メールの独自フォーマットを上書きして、一貫したダークテーマ体験を提供する。

アカウントハブ

Thunderbird 140で導入された新しいアカウント設定インターフェース。複数のメールアカウントの追加と管理を簡素化する統合ウィザード。

【参考リンク】

Thunderbird公式サイト(外部)

Mozilla財団が開発するオープンソースのメールクライアント。無料で利用でき、Windows、macOS、Linuxに対応。

MZLA Technologies Corporation(外部)

Mozilla財団の完全子会社として設立されたThunderbird開発・運営会社の公式ブログ。

Microsoft Exchange Online(外部)

Microsoftが提供するクラウドベースのメッセージングプラットフォーム。企業向けメール、カレンダー機能を統合。

Microsoft Graph API(外部)

Microsoft 365、Windows、Enterprise Mobility + Securityの各種サービスにアクセスするための統一API。

【参考動画】

【参考記事】

Welcome to Thunderbird 140 “Eclipse”(外部)

Thunderbird公式ブログによる140バージョンの発表記事。ダークメッセージモード、ネイティブOS通知、実験的Exchange統合など主要新機能を詳細に解説。

Release Notes — Thunderbird 140.0esr(外部)

Thunderbird 140 ESR版の公式リリースノート。新機能の詳細仕様、システム要件、既知の問題について技術的な情報を提供。

Thunderbird 140 “Eclipse” Brings Native Experimental Exchange Support(外部)

LinuxiacによるThunderbird 140の包括的解説。Exchange統合機能の技術的詳細と企業環境での意義について分析。

Thunderbird 140 がリリースされた(外部)

MozillaZine.jpによる日本語での詳細解説。月次版とESR版のリリース日程の違いや32ビット版の既知問題について説明。

Thunderbird 140 ESR Released with New Features(外部)

OMG! UbuntuによるLinux環境でのThunderbird 140解説。Snapパッケージでの配布状況とPPA利用時の注意点について詳述。

【編集部後記】

皆さんの職場では、どのようなメールクライアントを使用されていますか?今回のThunderbirdの進化を見ていると、20年越しの技術的課題が解決され、企業のメール環境に真の選択肢が生まれつつあることを実感します。特に興味深いのは、オープンソースソフトウェアが企業レベルの機能を備えてきている点です。コスト面だけでなく、データの所有権やベンダーロックインからの脱却という観点から、自社でコントロールできるソリューションへの関心が高まっているのではないでしょうか。皆さんは、メールクライアントに何を最も重視されますか?安定性、機能性、それともカスタマイズ性でしょうか。もしThunderbirdがOutlookと同等の企業機能を提供できるようになったら、移行を検討されるでしょうか?ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。