MIT コンピューターサイエンス・人工知能研究所(CSAIL)とウィスコンシン大学マディソン校の研究者らが、AIを活用した自律型水中グライダーの設計手法を開発した。

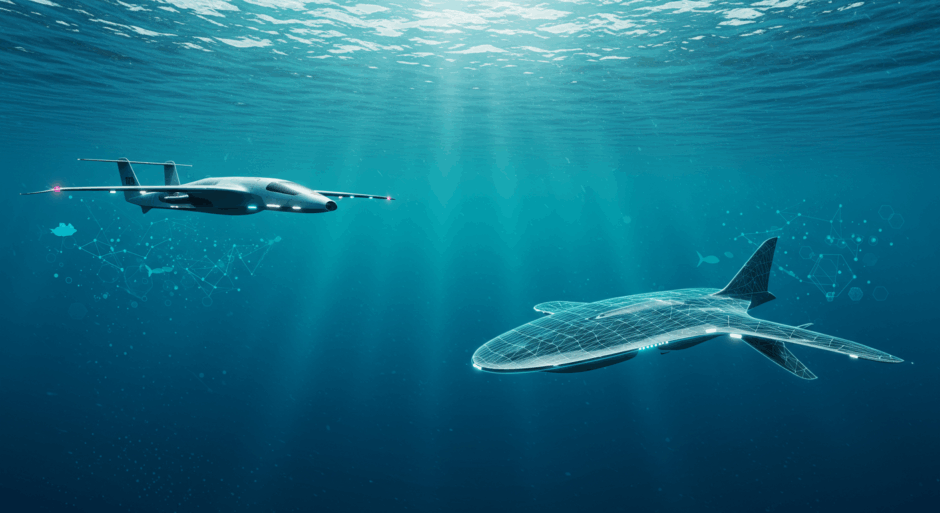

MITが発表した研究では、機械学習を用いて物理シミュレーター内で3D設計をテストし、流体力学的に最適化された形状を生成する。研究チームは潜水艦、クジラ、マンタ、サメなど20種類を超える海洋探査形状の3Dモデルを「変形ケージ」で囲み、新しい形状を作成した。

ニューラルネットワークが異なる迎え角での揚力対抗力比を評価し、最適な設計を選択する。実証実験では、ブギーボードサイズの2つのグライダーを製作した。飛行機に似た二翼機と4つのヒレを持つ平魚型の四翼機である。

MIT ライト兄弟風洞での実験では、予測値と実測値の差は平均5パーセントだった。水中実験では、両方のAI設計グライダーが従来の魚雷型グライダーを上回る性能を示した。この研究論文は国際ロボティクス・オートメーション会議で発表された。

From:  AI shapes autonomous underwater “gliders”

AI shapes autonomous underwater “gliders”

【編集部解説】

この研究は、海洋探査技術における重要な転換点を示しています。従来の水中グライダーが魚雷型やチューブ型に限定されていた理由は、設計の試行錯誤に膨大なコストと時間がかかるためでした。MIT CSAILチームが開発したAI設計パイプラインは、この根本的な制約を解決する画期的なアプローチといえます。

技術的な革新性について

「変形ケージ」という概念は、3Dモデルを格子状の枠で囲み、各節点を操作して新しい形状を生成する手法です。これにより、人間の設計者では思いつかない複雑な形状を体系的に探索できるようになりました。特に注目すべきは、揚力対抗力比の最適化を自動化した点で、これは航空機設計で使われる概念を水中環境に応用したものです。

実用化への道筋

風洞実験での予測精度が実測値との差わずか5%という結果は、シミュレーション技術の信頼性を示す重要な指標です。しかし、実際の海洋環境では潮流や水温変化など、より複雑な要素が影響するため、さらなる検証が必要でしょう。

海洋科学への影響

この技術が実用化されれば、海洋データ収集の効率が劇的に向上します。現在の水中グライダーは数週間から数ヶ月の長期運用が可能ですが、AI設計により更なる省エネルギー化が実現すれば、運用期間の延長や観測範囲の拡大が期待できます。

気候変動研究への貢献

海洋は地球の気候システムの重要な要素であり、水温や塩分濃度の変化は気候変動の予測に不可欠なデータです。より効率的なグライダーにより、これまでアクセスが困難だった海域での長期観測が可能になり、気候モデルの精度向上に寄与するでしょう。

軍事・安全保障への応用

研究論文によると、この技術は長距離海洋探査や環境監視への応用が想定されています。民生技術として開発されていますが、海底インフラの監視や海洋状況把握といった安全保障分野への応用可能性も考慮する必要があります。

潜在的なリスク

AI設計による形状最適化は革新的ですが、予期しない海洋環境での挙動については慎重な検証が必要です。また、製造コストや耐久性の問題も実用化の課題となるでしょう。さらに、技術の輸出管理や国際的な規制枠組みの整備も重要になってきます。

市場への影響

自律型水中グライダー市場は急速に成長しており、この技術革新が市場拡大を加速させる可能性があります。特に海洋調査、環境監視、資源探査分野での需要増加が見込まれます。

長期的な展望

研究チームは今後、より薄型の設計や海流変化への適応能力向上を目指しています。これらの改良により、小型化・高機能化が進み、群れを成して協調動作する「スウォーム型」の海洋探査システムの実現も視野に入ってくるでしょう。

日本への示唆

日本は四方を海に囲まれた海洋国家として、この技術の恩恵を大きく受ける可能性があります。海洋研究開発機構(JAMSTEC)などの研究機関との連携により、日本独自の海洋環境に最適化されたグライダー開発が期待されます。

【用語解説】

揚力対抗力比(Lift-to-Drag Ratio)

航空機や水中グライダーの性能を示す重要な指標。揚力(物体を上向きに押し上げる力)を抗力(物体の進行を妨げる力)で割った値で、この比率が高いほど効率的に移動できる。

迎え角(Angle of Attack)

流体中を移動する物体が、進行方向に対してどの程度傾いているかを示す角度。水中グライダーの場合、潜水や浮上の角度を制御する重要なパラメータである。

変形ケージ(Deformation Cage)

3Dモデルを格子状の枠で囲み、各節点を操作して新しい形状を生成する手法。従来の設計では思いつかない複雑な形状を体系的に探索できる。

ニューラルネットワーク

人間の脳の神経回路を模倣したAIの基本構造。入力データから学習し、パターンを認識して予測や判断を行う機械学習の手法。

物理シミュレーター

現実世界の物理現象をコンピューター上で再現するソフトウェア。流体力学や空気力学の計算を行い、実際の実験を行う前に性能を予測できる。

バイオミメティクス

生物の構造や機能を模倣して技術開発を行う学問分野。魚やクジラの泳ぎ方を参考にした水中グライダー設計もその一例である。

自律型水中グライダー(Autonomous Underwater Glider)

人間の操縦なしに海中を移動し、水温や塩分濃度などのデータを収集する無人潜水機。浮力調整により長期間の観測が可能。

国際ロボティクス・オートメーション会議(ICRA)

IEEE主催の世界最大級のロボティクス学会。毎年開催され、最新の研究成果が発表される。

【参考リンク】

MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)(外部)

MITの最大規模を誇るコンピューターサイエンスとAI研究所。人工知能、ロボティクス、システム、理論計算機科学の分野で世界最先端の研究を行っている。

University of Wisconsin–Madison(外部)

1848年設立のウィスコンシン州立大学システムの旗艦校。136の学部専攻と148の修士課程を持つ総合研究大学で、20名のノーベル賞受賞者を輩出している。

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)(外部)

米国防総省の研究開発機関。軍事技術の開発を目的とし、インターネットやGPSなど現代社会の基盤技術の多くを生み出した実績を持つ。

OpenAI(外部)

ChatGPTで知られるAI研究企業。GPT-4oやo3などの大規模言語モデルを開発し、テキスト、画像、音声を扱うAPIを提供している。

MIT Wright Brothers Wind Tunnel(外部)

1938年設立のMIT航空宇宙学科の風洞実験施設。学術界最大級のテストセクションを持ち、最高時速230mphでの実験が可能。

arXiv(外部)

コーネル大学が運営する学術論文のプレプリントサーバー。査読前の最新研究成果を無料で公開し、研究者間の情報共有を促進している。

【参考記事】

AI-Enhanced Automatic Design of Efficient Underwater Gliders – arXiv(外部)

研究チームが発表した学術論文の詳細版。AI駆動の自動設計フレームワークにより、従来の手動設計を超える効率的な水中グライダーの開発手法を提案している。

MIT research: AI shapes new autonomous underwater ‘gliders’ – Robotics and Automation News(外部)

ロボティクス専門メディアによる詳細な技術解説。AI設計手法の具体的なプロセスと実験結果について、技術者向けの視点から分析している。

【編集部後記】

海洋に囲まれた日本で暮らす私たちにとって、この水中グライダー技術は決して遠い話ではありません。気候変動による海水温上昇や海流変化が、私たちの生活にどのような影響をもたらすのか、皆さんはどう感じていらっしゃいますか?AIが生み出した革新的な形状のグライダーが、今まさに海の中で未知のデータを収集し続けているかもしれません。そのデータが、将来の台風予測や漁業への影響予測に活用される可能性を考えると、なんだかワクワクしませんか?もしかすると、皆さんの中にも海洋調査や環境問題に関心をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。この技術が実用化された時、私たちの海への理解はどのように変わるでしょうか。一緒に想像してみませんか?