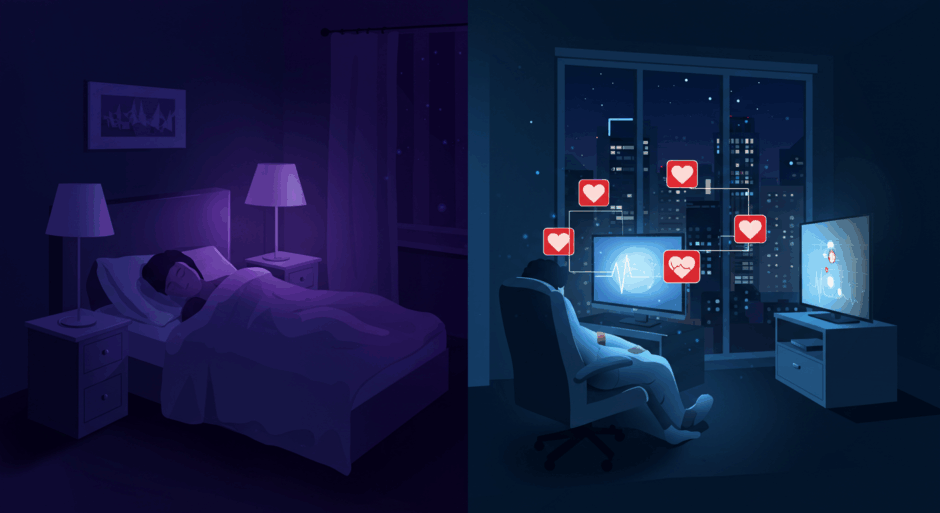

フリンダース大学のダニエル・ウィンドレッド氏らの国際研究チームが発表した研究によると、夜間の光曝露が心疾患リスクを高める可能性が判明した。

研究は2013年から2016年にかけて英国、スコットランド、ウェールズの88,905人の成人を対象に実施された。参加者は手首センサーを1週間装着して光曝露を測定し、その後9.5年間の健康状態を追跡調査した。

夜間光曝露が最も多い上位10パーセントの参加者は、下位50パーセントと比較して冠動脈疾患で23-32パーセント、心筋梗塞で42-47パーセント、心不全で45-56パーセント、心房細動で28-32パーセント、脳卒中で28-30パーセント高いリスクを示した。研究では喫煙、飲酒、食事、睡眠時間、身体活動、社会経済的地位、遺伝的リスクなどの要因を調整した。

夜間光と心不全および冠動脈疾患のリスクとの関係は女性でより強く、心不全と心房細動のリスクとの関係は若年者でより強い傾向が見られた。研究はまだ査読を受けていない。米国人口の半数以上がテレビをつけたまま就寝している現状も報告された。

From:  Big City Lights Could Be Damaging Your Heart Health

Big City Lights Could Be Damaging Your Heart Health

【編集部解説】

フリンダース大学のダニエル・ウィンドレッド氏らが主導したこの研究は、現代社会が抱える「光害」という新たな健康リスクに光を当てた重要な知見です。この研究は、個人レベルでの夜間光曝露と心血管疾患の関係を調査した過去最大規模の研究として注目されています。

概日リズムの破綻メカニズム

人間の体内時計である概日リズムは、光の信号によって調整される精密なシステムです。特に網膜の内在性光感受性神経節細胞が重要な役割を果たし、光の情報を脳の視交叉上核に伝達してメラトニンの分泌を制御しています。夜間の人工光はこのメラトニン分泌を抑制し、血圧調節から糖代謝まで、心血管系に関わる多様な生理機能を乱すことが明らかになっています。

研究の技術的革新性

従来の研究では衛星画像を用いた屋外照明の影響に焦点が当てられていましたが、今回の研究では手首装着型センサーを使用して個人の総合的な光曝露を測定しました。これにより、スマートフォンやテレビなどの室内光源も含めた、より現実的な光環境の評価が可能になりました。

性別・年齢による影響の差異

研究結果で特に興味深いのは、夜間光の影響が性別や年齢によって異なることです。女性では心不全と冠動脈疾患のリスクがより顕著に現れ、若年者では心不全と心房細動のリスクが高まりました。これは、ホルモンバランスや代謝機能の違いが光感受性に影響を与えている可能性を示唆しています。

現代社会への警鐘

米国では人口の半数以上がテレビをつけたまま就寝しているという現状があり、この研究結果は現代のライフスタイルに重要な問題提起をしています。特に24時間稼働するデジタル社会において、夜間の光曝露は避けられない環境要因となっています。

血液凝固亢進という新たなリスク

研究では、夜間光曝露が血液凝固亢進(血栓形成傾向の増加)を引き起こす可能性が指摘されています。これは概日リズムの破綻によって血液の粘性が高まり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが増大することを意味します。

予防医学としての可能性

一方で、この研究結果は予防医学の観点から大きな希望も提供しています。薬物治療や外科的介入とは異なり、夜間の光環境を改善することは比較的簡単で費用対効果の高い予防策となり得ます。遮光カーテンの使用や暖色系照明への切り替えなど、個人レベルでの対策が心血管疾患の予防に直結する可能性があります。

今後の研究課題と展望

現在の研究はまだ査読前の段階であり、より長期間の追跡調査や光源の種類別分析が必要とされています。また、光の波長や強度、曝露時間といった詳細な要因の解明も重要な課題となっています。

社会インフラへの影響

この研究結果は、都市計画や建築設計にも影響を与える可能性があります。街灯の設計や住宅の照明システム、さらには職場環境の改善など、社会全体での光環境の見直しが求められるかもしれません。

テクノロジー業界への示唆

スマートフォンやタブレットなどのデバイス開発においても、概日リズムに配慮した技術革新が期待されます。既存のブルーライトフィルター機能の改良や、時間帯に応じた自動調光システムの発展が、健康テクノロジーの新たな方向性を示しています。

【用語解説】

概日リズム(サーカディアンリズム)

生物が持つ約24時間周期の生理的リズムのこと。体内時計とも呼ばれ、睡眠・覚醒、体温、ホルモン分泌、血圧などの生理機能を調節する。光の刺激によって調整される。

視交叉上核

脳の視床下部にある神経核で、体内時計の中枢として機能する。網膜からの光情報を受け取り、メラトニンの分泌を制御することで概日リズムを調節する。

メラトニン

松果体から分泌される睡眠ホルモン。夜間に分泌が増加し、睡眠を促進する。光によって分泌が抑制されるため、夜間の人工光は睡眠の質に影響を与える。

血液凝固亢進(ハイパーコアギュラビリティ)

血液が通常よりも固まりやすくなる状態。血栓形成のリスクが高まり、心筋梗塞や脳卒中の原因となる可能性がある。

心房細動

心房が不規則に収縮する不整脈の一種。血栓形成のリスクが高まり、脳卒中の原因となることがある。

冠動脈疾患

心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈が狭くなったり詰まったりする疾患。心筋梗塞や狭心症の原因となる。

MedRxiv

医学・健康科学分野の査読前論文を公開するプレプリントサーバー。研究結果の迅速な共有を目的としているが、査読を経ていない段階の研究である。

【参考リンク】

フリンダース大学(外部)

オーストラリア南部アデレードにある公立大学。今回の夜間光曝露研究の主導機関

UK Biobank(外部)

英国で実施されている大規模な生物医学研究プロジェクト。50万人以上の参加者データを収集

アメリカ心臓協会(外部)

心血管疾患の予防と治療に関する研究・教育・啓発活動を行う米国の非営利組織

【参考記事】

Personal night light exposure predicts incidence of cardiovascular diseases(外部)

フリンダース大学の研究チームが88,905人を対象に実施した大規模研究論文

Nighttime light exposure linked to heart disease in largest study yet(外部)

New Scientistによる研究解説記事。女性や若年者への影響を詳しく分析

Circadian misalignment increases cardiovascular disease risk factors(外部)

概日リズムの乱れが心血管疾患リスクを高めるメカニズムを解明した基礎研究

Turn off all the lights at night: Your heart will thank you(外部)

米国国立心肺血液研究所による夜間光曝露の健康リスクに関する啓発記事

Impact of circadian disruption on cardiovascular function and disease(外部)

概日リズムの破綻が心血管機能に与える影響を包括的にレビューした学術論文

【編集部後記】

皆さんは普段、寝室でスマートフォンを見ながら眠りについていませんか?スマホやテレビの光で睡眠が浅くなる、などはよく言われていますが、今回のフリンダース大学の研究結果を知って、改めて夜間の光環境について改めて考えさせられました。テクノロジーが私たちの生活を豊かにする一方で、思わぬ健康リスクも生み出している現実があります。皆さんの寝室環境はいかがでしょうか?遮光カーテンの導入や、暖色系の間接照明への切り替えなど、小さな工夫から始めてみませんか?この研究をきっかけに、健康とテクノロジーの関係について皆さんと一緒に考えていければと思います。

ヘルスケアテクノロジーニュースをinnovaTopiaでもっと読む

バイオテクノロジーニュースをinnovaTopiaでもっと読む