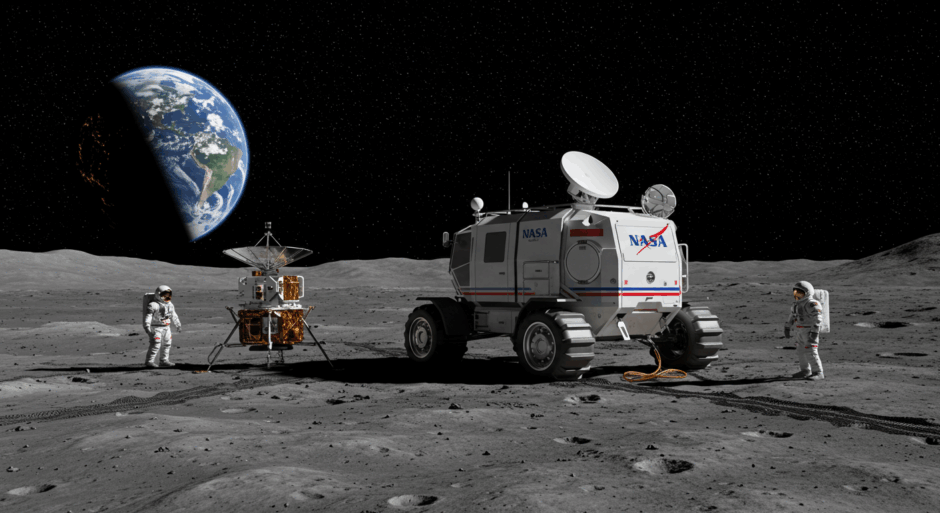

NASAは2025年7月10日、アルテミス計画の月面地形車両(LTV)に搭載する3つの科学機器を選定したと発表した。

LTVは50年以上ぶりに月面で運用される有人車両で、最大2名の宇宙飛行士を搭載可能または無人遠隔操作で動作する。LTVに統合される2つの機器は、アルテミス赤外線反射・放射分光計(AIRES)と月面マイクロ波能動・受動分光計(L-MAPS)である。

AIRESは水、アンモニア、二酸化炭素などの月の鉱物と揮発性物質を特定・定量化・マッピングし、アリゾナ州立大学のフィル・クリステンセンが率いるチームが開発した。L-MAPSは分光法と地中レーダーを使用し、月面下131フィート(40メートル)まで探査する機器で、ハワイ大学マノア校のマシュー・シーグラーが率いるチームが開発した。3つ目の機器である月用超小型画像分光計(UCIS-Moon)は将来の軌道ミッション用に選定され、NASAジェット推進研究所のチームが開発した。

NASAは2025年末までにIntuitive Machines、Lunar Outpost、Venturi Astrolabの3社からLTV実証ミッションの最終選定を行う予定である。

From:  NASA’s Groundbreaking Instruments on the Artemis Lunar Vehicle Ready to Launch

NASA’s Groundbreaking Instruments on the Artemis Lunar Vehicle Ready to Launch

【編集部解説】

今回のNASAによる3つの科学機器選定は、人類の宇宙探査における新たなパラダイムシフトを示している重要な発表です。50年以上ぶりとなる有人月面車両の復活は、アポロ計画以来の月探査における最も重要な技術的飛躍といえるでしょう。

特に注目すべきは、これらの機器が単独で動作するのではなく、地上と軌道上の観測を統合した三次元的な月面調査システムを構築する点です。AIRESとL-MAPSが地表で収集するデータを、軌道上のUCIS-Moonが広域的に補完することで、従来の点的な観測から面的な理解へと発展させます。

技術的革新の核心部分について詳しく見てみましょう。L-MAPSが持つ地中レーダー機能は、月面下40メートルまでの構造を可視化できる画期的な技術です。これは地球上の地質調査で使用される技術を月面環境に最適化したもので、極低温環境や真空状態での動作を可能にした点は大きな技術的挑戦であり、その達成が期待されます。

一方、AIRESの赤外線分光技術は、月面の鉱物と揮発性物質の分布を詳細にマッピングできる能力を持ちます。特に月の南極地域における水氷堆積物の発見は、将来の月面基地建設において決定的な意味を持つでしょう。

このニュースが与える影響の範囲は、科学分野にとどまりません。月面資源の正確な把握は、将来の月面基地建設や火星探査への中継基地としての月利用計画に直結します。特に水氷の分布データは、将来の宇宙飛行士の生命維持システムや燃料生産に不可欠な情報となるでしょう。

商業宇宙産業への波及効果も見逃せません。NASAは現在、Intuitive Machines、Lunar Outpost、Venturi Astrolabの3社とLTV設計の予備設計審査を完了しており、2025年末までに最終選定が行われる予定です。これは民間企業による月面探査技術の競争を加速させ、宇宙産業全体の技術革新を促進する触媒となります。

ポジティブな側面として、これらの技術は地球上の環境監視や資源探査にも応用可能です。特に地中レーダー技術は、気候変動による永久凍土の変化監視や、地下水資源の調査に転用できる可能性があります。しかし、潜在的なリスクも存在します。月面資源の詳細な把握は、将来的な月面領有権や資源採掘権をめぐる国際的な競争を激化させる可能性があります。現在の宇宙法では月面資源の所有権について明確な規定がなく、技術的優位性が政治的優位性に直結する危険性があります。

また規制面での影響については、国際的な宇宙資源利用に関するガバナンス体制の整備が急務となるでしょう。アルテミス協定に署名していない国々との間で、月面資源利用に関する新たな国際協定の必要性が高まることが予想されます。長期的な視点から見ると、これらの技術は人類の多惑星種族化への重要な第一歩となります。月面での持続可能な資源利用システムの確立は、火星探査や小惑星資源採掘といった、より野心的な宇宙開発プロジェクトの基盤技術となるでしょう。

今回の発表は、単なる科学機器の選定を超えて、人類の宇宙進出における新たな章の始まりを告げる歴史的な瞬間として記憶されることになるかもしれません。

【用語解説】

アルテミス計画

NASAが主導する月面探査プログラム。2025年以降に人類を再び月面に送り、持続可能な月面基地の建設を目指す。最終的には火星探査の足がかりとすることを目標としている。

月面地形車両(LTV:Lunar Terrain Vehicle)

アルテミス計画で使用される月面探査車。最大2名の宇宙飛行士を搭乗させることができ、無人での遠隔操作も可能。50年以上ぶりに月面で運用される有人車両である。

赤外線分光法

物質が赤外線を吸収・反射する特性を利用して、その組成や構造を分析する技術。月面の鉱物や揮発性物質の特定に使用される。

地中レーダー

電磁波を地中に送信し、反射波を解析することで地下構造を調査する技術。月面では地表下の氷や鉱物資源の探査に活用される。

揮発性物質

低温で蒸発しやすい物質の総称。月面では水、アンモニア、二酸化炭素などが該当し、将来の月面基地建設において重要な資源となる。

南極地域

月の南極付近の地域。永続的に影になっている部分があり、水氷が存在する可能性が高いとされている。アルテミス計画の主要な探査対象地域である。

予備設計審査

宇宙開発プロジェクトにおいて、初期設計がシステム要件を満たしているかを検証する審査プロセス。設計選択の妥当性と検証方法を確認する。

【参考リンク】

NASA Lunar Terrain Vehicle(外部)

月面地形車両の公式情報サイト。車両の仕様や開発状況を詳細解説

Arizona State University(外部)

AIRES機器開発チーム所属の大学。惑星科学分野で世界的に著名

University of Hawaii at Manoa(外部)

L-MAPS機器開発チーム所属の大学。天文学・惑星科学分野で高い実績

NASA Jet Propulsion Laboratory(外部)

UCIS-Moon機器開発チーム所属のNASA研究機関。惑星探査技術開発拠点

Intuitive Machines(外部)

LTV開発候補企業。月面着陸技術とロボット工学に特化した宇宙企業

Lunar Outpost(外部)

LTV開発候補企業。月面モビリティと資源利用技術の開発を専門とする

【参考動画】

【参考記事】

NASA selects science payloads for Artemis lunar exploration rover(外部)

各機器の技術的特徴と開発チーム詳細情報を含む包括的解説記事

NASA selects three new instruments to advance lunar science(外部)

軍事・航空宇宙専門メディアによる技術解説と応用可能性の分析

NASA Unveils Key Scientific Instruments for Artemis Lunar Terrain Vehicle(外部)

宇宙産業専門メディアによる機器選定の背景と将来影響の詳細論考

NASA selects instruments for lunar rover(外部)

宇宙科学専門メディアによる機器選定の科学的意義と探査影響分析

【編集部後記】

月面探査の新たな章が始まろうとしている今、皆さんはどのような未来を想像されますか?50年ぶりに復活する有人月面車両が、私たちの生活にどんな変化をもたらすのでしょうか。月面で発見される水や鉱物資源が、地球上のエネルギー問題や環境課題の解決につながる可能性について、どう思われますか?また、これらの技術が民間企業によって開発されることで、宇宙がより身近な存在になることに期待を感じますか?私たちinnovaTopia編集部も、読者の皆さんと同じように、この技術革新がもたらす未来にワクワクしています。ぜひSNSで、皆さんの率直な感想や疑問をお聞かせください。一緒に宇宙開発の未来について考えていきましょう。