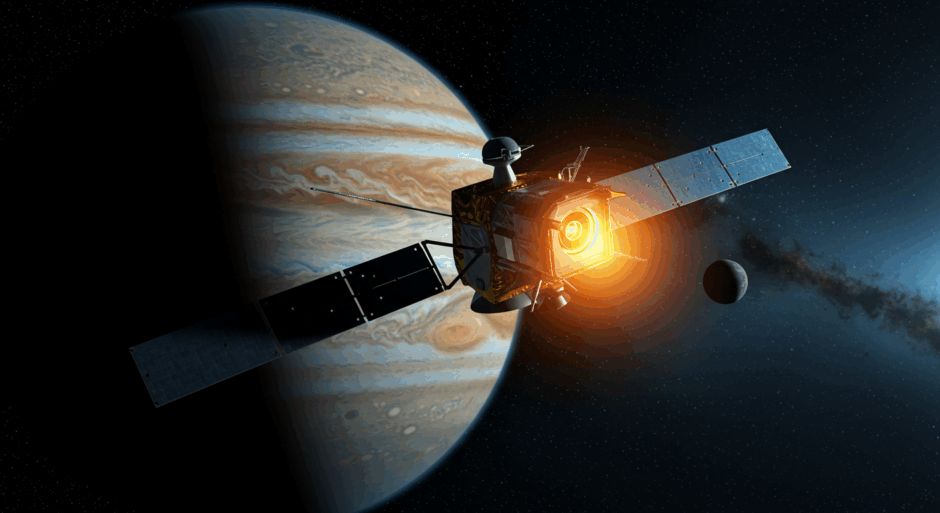

NASAのジェット推進研究所は、木星を周回する探査機Junoに搭載されたカメラJunoCamの放射線損傷を遠隔修理したと2025年7月21日に発表した。JunoCamは地球から3億7000万マイル(5億9500万キロメートル)離れた位置で動作している。

NASAは当初JunoCamを木星の8周回分(約400日)で設計したが、実際には第46周回まで正常動作した。しかし、第47周回で放射線損傷の兆候が現れ始め、第56周回までには画像のほぼ全てが破損するほどに悪化した。NASAの技術チームは、原因が電源供給装置内の電圧調整器の損傷にあると特定し、アニーリング(材料加熱後冷却)実験的な技術を適用することを決断した。

最初の修理では温度を華氏77度(摂氏25度)まで上昇させ、一時的に修復に成功した。2023年後半の木星の衛星イオへの接近飛行前に再び損傷が発生したため、ヒーターを最大出力で作動させる第2回修理を実施し、イオの撮影に成功した。現在Junoは第74周回を完了しているものの再び画像ノイズが発生しており、この技術の限界も示唆されている。

From:  NASA hacked hardware of camera orbiting Jupiter – and fixed it

NASA hacked hardware of camera orbiting Jupiter – and fixed it

【編集部解説】

今回のNASAによるJunoCamの遠隔修理は、単なる技術的な成功事例を超えて、宇宙探査の新たな時代を象徴する出来事として捉える必要があります。

アニーリング技術の革新性

アニーリングとは、材料を加熱して徐々に冷却することで結晶構造の欠陥を修復する技術ですが、これまで宇宙機器の現場修理に応用された例は限定的でした。今回NASAが採用した手法は、シリコンなどの半導体材料を微細レベルで変化させ、放射線によって生じた格子欠陥を修復するという理論に基づいています。

重要なのは、この技術が「最後の手段」として試されたにも関わらず、2度にわたって成功を収めた点です。最初は華氏77度(摂氏25度)への加熱で一時的な回復を実現し、2回目はヒーターを最大出力にした極限的なアニーリングによって、イオ接近飛行に間に合わせることができました。

宇宙産業への波及効果

この成功は、地球周回衛星や他のNASAミッション、さらには防衛・商用衛星にも応用可能な知見を提供します。特に注目すべきは、Junoチームがこの技術を他の複数の機器や工学サブシステムにも適用していることです。

現在、宇宙空間の放射線環境はますます厳しくなっており、太陽活動の活発化や深宇宙探査の拡大により、宇宙機器の耐放射線性能向上は急務となっています。今回の手法は、物理的な部品交換が不可能な環境での「セルフヒーリング」技術として、今後の宇宙ミッション設計に大きな影響を与える可能性があります。

技術的課題と限界

一方で、この手法にはいくつかの制約も存在します。アニーリングプロセス自体が完全に理解されているわけではなく、すべての種類の放射線損傷に対して有効とは限りません。また、加熱による他の電子部品への悪影響や、繰り返し使用による機器の劣化リスクも考慮する必要があります。

実際に、JunoCamは74周回目で再び画像ノイズが発生しており、この技術が永続的な解決策ではないことも明らかになっています。

長期的な視点での意義

この事例が示す最も重要な価値は、「故障したら終わり」という従来の宇宙機器の概念を覆し、「現場での修復可能性」という新たなパラダイムを提示したことです。

今後の深宇宙探査ミッションでは、このような自己修復機能を最初から設計に組み込むことで、ミッション成功率の向上と運用期間の延長が期待できます。また、人類が火星や小惑星などの遠隔地で長期滞在する際の機器メンテナンス技術としても応用の可能性があります。

規制面への影響

宇宙機器の自己修復技術の発展は、宇宙debris問題の解決にも寄与する可能性があります。機器の長寿命化により、打ち上げ頻度の削減と宇宙環境の持続可能性向上につながる可能性があるためです。

【用語解説】

アニーリング

材料を一定温度まで加熱した後、ゆっくりと冷却する熱処理プロセス。金属や半導体材料内部の結晶構造を整え、欠陥や歪みを修復する効果がある。今回はシリコンなどの半導体材料に発生した放射線損傷を微細レベルで修復するために使用された。

放射線シールド(チタン壁放射線庫)

宇宙機の電子機器を有害な放射線から保護するために設けられた防護壁。Junoではチタン製の壁で構成され、重要な電子機器を収納している。JunoCamの光学ユニットはこの保護壁の外側に配置されているため、直接放射線にさらされる環境にある。

電圧調整器

電子回路において、入力電圧の変動に関係なく安定した出力電圧を供給する装置。JunoCamの電源供給装置内部で故障し、カメラの動作不良の原因となった重要な部品。

木星極軌道

木星の北極と南極を通る楕円軌道。従来の木星探査機は赤道面に沿った軌道を取っていたが、Junoは初めて極軌道を採用し、木星の両極地域の観測を可能にした。

【参考リンク】

NASA Juno Mission公式サイト(外部)

NASAの公式Junoミッションサイト。探査機の詳細情報、科学的発見、ミッション状況などの最新情報を提供している。

Mission Juno – Southwest Research Institute(外部)

Southwest Research Instituteが運営するJunoミッションの詳細サイト。ミッションの科学的側面や探査結果について専門的な情報を提供している。

JunoCam Public Engagement(外部)

市民科学者が参加できるJunoCamプログラムの公式サイト。画像処理への参加方法や最新の撮影画像を公開している。

Malin Space Science Systems(外部)

JunoCamを設計・開発したサンディエゴの宇宙科学システム企業。惑星探査機器の専門メーカーとして多くのNASAミッションに参加している。

【参考記事】

NASA JPL – JunoCam修理技術発表(外部)

NASAジェット推進研究所の公式発表記事。JunoCamのアニーリング修理について詳細な技術的説明と成果を報告している。

NASA hacks and fixes malfunctioning camera 370 million miles away(外部)

技術専門メディアによる解説記事。アニーリング技術の背景と宇宙機器修理への革新的アプローチについて、サイバーセキュリティと遠隔制御の観点から分析している。

NASA repaired a camera in Jupiter’s orbit(外部)

宇宙科学専門誌による記事。JunoCamの修理成功が他のNASAミッションや商用衛星技術に与える長期的影響と、宇宙機器の自己修復技術の将来性について詳しく考察している。

【編集部後記】

3億7000万マイル離れた宇宙で、自力で直すという発想には驚かされます。私たちの身の回りにもこのような「自己修復」技術が生まれているのでしょうか?スマートフォンのバッテリー最適化や、AIによる自動診断機能などは「壊れる前に直す」「遠隔で修理する」と同義なのかもしれません。皆さんが普段使っているデバイスで、「特に操作していないのに不具合が解消した!」と感じた経験はありますか?この宇宙での成功事例は、地球にいる私たちにどんな影響を与えるのでしょうか。一緒に考えてみませんか。