ウィスコンシン大学マディソン校のエンジニアが、地球上でのローバーテストに欠陥があることを発見した。

これまでのテストでは砂粒子に及ぼす重力の影響を無視しており、過度に楽観的な探査能力評価を示していた。地球の重力は月や火星よりも強く砂粒子を引きつけるため、地球上の砂はより硬く、月面の柔らかい表面は車輪の下でより劇的に移動し牽引力を減少させる。

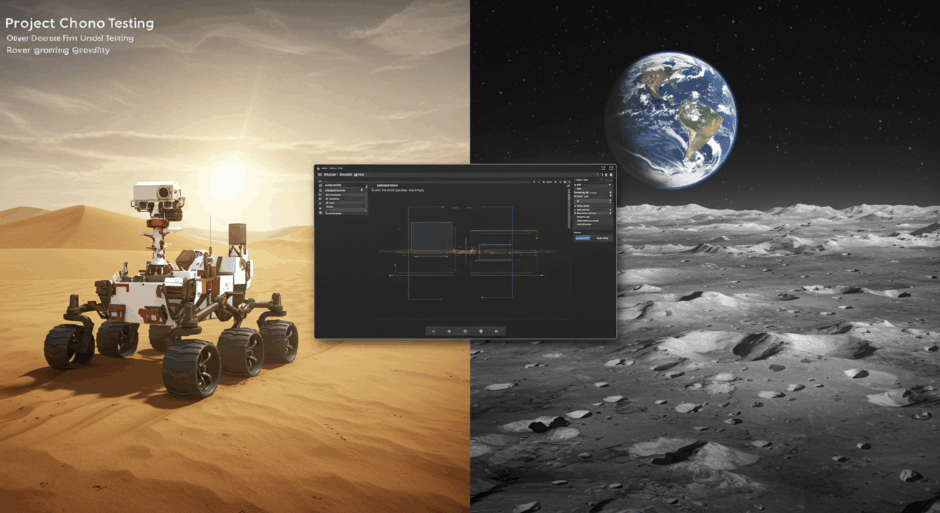

チームはオープンソース・シミュレーションソフトウェア「Chrono」を使用してこの不一致を発見し、米軍車両のオフロード能力推定にも使用されている同ソフトウェアの研究結果をJournal of Field Roboticsに発表した。

これまでに2005年にNASAの火星探査ローバー・オポチュニティが砂に埋まり6週間の救出作業が必要となった。またパーサヴィアランス・ローバーもサンプル採取のミッションにて小石が詰まったがこちらも解決された。2009年にはスピリット・ローバーが斜面で立ち往生し、これは火星の冬という条件も相まって2年後にミッション放棄となった。同チームは2024年に終了したNASAのVIPERローバーのシミュレーションモデリングも担当していた。

From:  Scientists figure out the flaw behind stuck rovers using free software

Scientists figure out the flaw behind stuck rovers using free software

【編集部解説】

今回のウィスコンシン大学マディソン校の研究は、宇宙探査における地上テストの根本的な問題を露呈したという点で極めて重要な発見です。これまで数十年にわたり、NASAをはじめとする宇宙機関は地球上でローバーをテストする際、重力の影響を車体重量の調整のみで考慮してきました。しかし地形そのものが受ける重力の影響を見落としていたのです。

この発見の技術的な核心は、地球の重力(1G)と月や火星の重力(それぞれ約0.17Gと0.38G)の違いが、砂粒子の結合力と地形の支持能力に大きな影響を与える点にあります。地球上の砂は重力により圧縮され硬く締まっているのに対し、月面の砂は「ふわふわ」で支持力が低く、ローバーの車輪が沈み込みやすくなります。

この研究の革新性は、オープンソースソフトウェア「Chrono」を活用した点にもあります。大学の研究室でありながらNASAも利用する産業レベルのソフトウェアを開発・維持することは極めて異例で、巨大テック企業のシミュレーターでも解決できない問題を解決できる能力を持っています。

実際の宇宙ミッションへの影響を考えると、この発見は深刻な問題の解決策を提供しています。2005年のオポチュニティ・ローバーは砂に埋まって6週間の救出作業が必要となり、2009年のスピリット・ローバーは最終的に救出不可能となりミッションが放棄されました。これらの事例は、数億ドル規模のミッションが地上テストの不備により失敗に至る可能性を示しています。

今後の宇宙探査への長期的な影響として、この研究成果により将来のローバーミッションの成功率が大幅に向上することが期待されます。特に月面での水資源探査や火星でのサンプル採取など、より複雑で重要なミッションにおいて、予期しないトラブルを回避できる可能性が高まりました。

一方で、この発見はNASAのVIPERミッション中止という複雑な背景も浮き彫りにしています。コスト増加により2024年7月に中止された同プロジェクトは、4億5000万ドルを投じて完成済みだっただけに、まさにこの研究チームがシミュレーションモデリングを担当していたことと合わせて、技術的な課題解決と予算制約の現実的なバランスの難しさを示す事例となっています。

Chronoソフトウェアの応用範囲の広さも注目すべき点です。宇宙探査だけでなく、米陸軍の車両開発から精密時計のメカニズムまで、多様な分野で活用されており、この研究の波及効果は宇宙産業を超えて広がる可能性があります。

【用語解説】

低重力環境

月の重力は地球の1/6(約0.17G)、火星は約1/3(約0.38G)である。この重力の違いが地表の砂粒子の結合力や支持能力に大きく影響し、ローバーの牽引力を左右する。

地球外天体の地表

月や火星などの惑星・衛星の表面。大気が薄く、地球と異なる環境条件を持つ。月面の砂(レゴリス)は微細な粉状で、火星の地表にも砂丘や岩石が分布している。

シミュレーションソフトウェア

物理現象をコンピュータ上で再現するソフトウェア。車両の動作や地形との相互作用を数値計算により予測・解析する。

オープンソース

ソースコードが公開され、誰でも自由に使用・改変・配布できるソフトウェアの開発・配布形態。商用利用も可能である。

多体物理シミュレーション

複数の物体間の相互作用(衝突、摩擦、変形など)を数値計算で解析する手法。車両と地形、部品同士の複雑な物理現象を扱う。

グラニュラーダイナミクス

砂や粉体などの粒状物質の動的挙動を解析する物理学分野。粒子間の相互作用や集合体としての性質を研究する。

【参考リンク】

Project Chrono(Chronoプロジェクト)(外部)

物理ベースのマルチフィジックスシミュレーションエンジン。C++で実装され、車両、ロボット、流体固体相互作用などを扱う。

ウィスコンシン大学マディソン校(外部)

1848年設立の州立研究大学。工学部のSimulation-Based Engineering Lab(SBEL)がChrono開発の中核を担っている。

NASA ジェット推進研究所(JPL)(外部)

カリフォルニア工科大学が運営するNASAの研究機関。火星探査ローバーの開発・運用を担当している。

Journal of Field Robotics(外部)

フィールドロボティクス分野の査読付き学術誌。屋外環境で動作するロボットの研究成果を発表する。

【参考記事】

Robotic space rovers keep getting stuck. UW engineers have figured out why(外部)

同大学の公式発表記事。コンピュータシミュレーションを使用して地球上でのローバーテストの欠陥を明らかにした研究成果の詳細。

NASA Ends VIPER Project, Continues Moon Exploration(外部)

NASAが2024年7月17日にVIPERプロジェクト中止を発表した公式記事。コスト増加と遅延を理由に開発終了を決定した経緯を詳述。

【編集部後記】

宇宙探査の現場では、地球上でのテストが実際の環境と大きく異なることが明らかになりました。私たちが日常的に経験している地球の重力が、予想以上にテスト結果に影響を与えていたのです。オープンソースソフトウェアが巨大プロジェクトの課題を解決する姿も印象的ですね。みなさんは、これまで「当然」だと思っていた地球の環境が、宇宙開発にどのような影響を与えているか考えたことはありますか?今後の月面基地建設や火星移住計画において、こうした「地球の常識が通用しない」場面は他にどのようなものがあるでしょうか。ぜひご自身の予想や興味のある分野について、お聞かせいただけると嬉しいです。