NASAのVIPER(月面極地探査ローバー)ミッションに取り組むウィスコンシン大学マディソン校の研究チームが、月面・火星ローバーの地球上でのテストにおける重大な物理学的エラーを発見した。

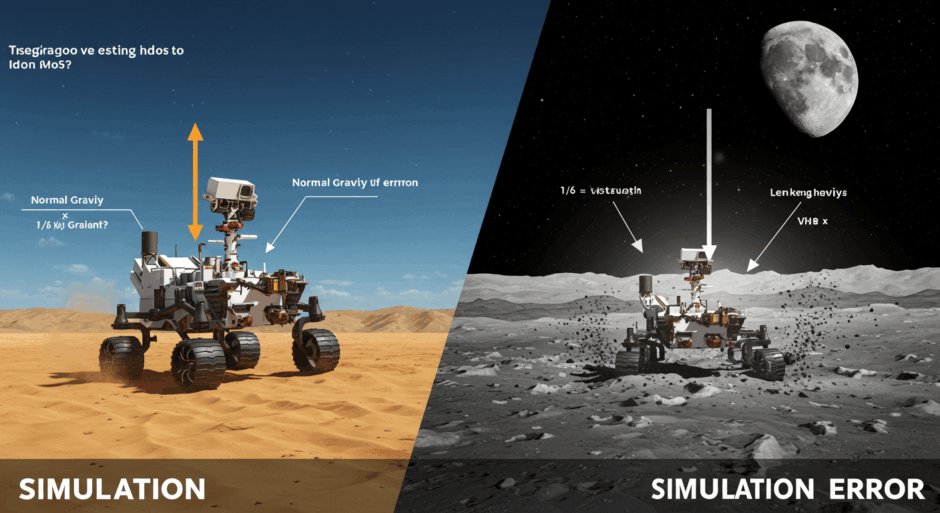

従来のテスト手法は、火星の重力(地球の37.6%)や月の重力(地球の16.5%)がローバー本体に与える影響を軽減するため、ローバーの質量を減少させていた。しかし、低重力が土壌、砂、塵に与える影響を軽視していたことが判明した。研究チームは、オープンソース物理シミュレーター「Project Chrono」を使用してこの問題を発見し、従来の地球ベーステストが月面・火星地形の走行性を過大評価していた可能性があることを明らかにした。

この計算ミスは、2009年5月1日に火星の柔らかい砂で立ち往生し、2010年3月22日に通信が途絶えたSpirit ローバーの事故にも関わっている可能性がある。NASAのVIPERミッションは2024年7月17日に中止が発表された。研究は物理ベースのテラメカニクスモデルを使用した高度なシミュレーションの重要性を強調している。

From:  NASA’s Massive Rover Failure May Have Been Caused by a Simple Mistake

NASA’s Massive Rover Failure May Have Been Caused by a Simple Mistake

【編集部解説】

この発見は、宇宙探査における工学的シミュレーションの根本的な考え方を変える可能性を秘めています。NASAをはじめとする宇宙機関が数十年間にわたって採用してきた地球上でのローバーテスト手法に、想像以上に重大な欠陥があったことが判明したからです。

問題の核心は、これまでローバー自体の質量を調整して低重力を再現することに注力していた一方で、テスト環境の砂や土壌に作用する重力の影響を無視していたことにあります。月面では地球の16.5%、火星では37.6%の重力環境において、土壌の物理的性質は地球上とは大きく異なります。具体的には、低重力環境では土壌が「ふわふわ」した状態になり、ローバーの重量を支える能力が大幅に低下する可能性があります。

この物理学的盲点により、地球上のテストでは月面・火星探査における「走行性(トラクション)」を過大評価していた可能性が高く、実際のミッション時にローバーが予想以上に砂に沈み込んだり、立ち往生したりするリスクが増大していたと考えられます。2009年に火星で立ち往生したSpirit ローバーの事例は、まさにこの問題の象徴的な出来事だったのかもしれません。

技術的な観点から注目すべきは、ウィスコンシン大学マディソン校の研究チームが使用した「Project Chrono」というオープンソースの物理シミュレーションツールです。このツールは、従来の経験的モデルとは異なり、摩擦角や密度などの物理パラメータを直接入力することで、より正確な地形との相互作用を予測できます。NASA自体もこの技術を評価しており、将来的には標準的なテスト手法として採用される可能性があります。

この発見が示すより大きな意味は、宇宙探査における「地球中心的思考」の限界です。我々は地球上の常識や物理法則に慣れ親しんでいるため、他の天体での現象を地球の延長線上で考えがちですが、重力、大気、磁場などの基本的な環境条件が異なる世界では、全く異なるアプローチが必要になります。

実用的な影響として、この新しい知見は今後の月面基地建設や火星探査ミッションの成功率向上に直結します。特に、Artemis計画における月面車両の設計や、将来の有人火星探査で使用される移動手段の開発において、より現実的で信頼性の高いテスト環境を構築することが可能になるでしょう。

興味深いことに、この発見は中止されたVIPERミッションの研究過程で生まれたものです。プロジェクトが中止されても、その過程で得られた知見が宇宙探査全体の技術向上に寄与している点は、科学技術投資の価値を改めて示しています。将来的には、このような物理ベースのシミュレーション技術により、宇宙探査機器の設計精度が飛躍的に向上し、ミッション成功率の向上とコスト削減の両方を実現できる可能性があります。

【用語解説】

テラメカニクス(Terramechanics)

車両の車輪やクローラーと地面との相互作用を研究する工学分野である。地表面の特性(硬度、摩擦係数、密度等)と車両の走行性能の関係を物理学的に解析し、最適な車両設計を行うために用いられる。

物理ベースシミュレーション(Physics-Based Simulation)

実際の物理法則に基づいて現象を数値的に再現する計算手法である。従来の経験的モデルとは異なり、質量、重力、摩擦などの物理パラメータを直接入力することで、より正確な予測が可能になる。

【参考リンク】

NASA Science – VIPER Mission(外部)

月面の南極地域を探査し、水氷の分布を調査する予定だったが、2024年7月17日に中止が発表された。

Project Chrono(外部)

ウィスコンシン大学マディソン校が開発するオープンソース物理シミュレーションエンジン。

NASA Science – Spirit Rover(外部)

2004年から2011年まで火星で活動したNASAの探査ローバー「Spirit」の公式ページ。

NASA Jet Propulsion Laboratory(外部)

火星探査ローバーの開発・運用を担当し、「Mars Yard」と呼ばれる火星環境シミュレーション施設を保有。

University of Wisconsin-Madison(外部)

今回の研究を行ったダン・ネグルト教授が所属し、Project Chronoの開発を主導している。

【参考記事】

Trapped by moon dust: The physics error that fooled NASA for years(外部)

Science Dailyによる同じ研究内容の報告。月面と火星での地形シミュレーションにおける重大な誤りと、Project Chronoを使った新しい発見について解説。

NASA Ends VIPER Project, Continues Moon Exploration(外部)

2024年7月17日にNASAが発表したVIPERミッション中止の公式発表。コスト増加、スケジュール遅延、将来的なコスト増大のリスクが中止理由として挙げられている。

【編集部後記】

今回のNASAローバーの件を知って、私たちが普段当たり前だと思っている「地球の常識」が、宇宙ではまったく通用しないことに改めて驚かされました。月面や火星での土壌の挙動を正確に予測することの難しさは、まさに宇宙探査の奥深さを物語っています。みなさんは、もし自分が宇宙探査機の設計者だったら、どんな「地球の常識」を疑ってみたいと思いますか?また、この発見によって今後の月面基地建設や火星移住計画がどのように変わっていくと思われますか?宇宙という未知の世界への挑戦は、私たちの想像力と創造性を刺激し続けてくれますね。