NASAは2025年8月5日、通信に問題を抱える宇宙探査機について報告した。

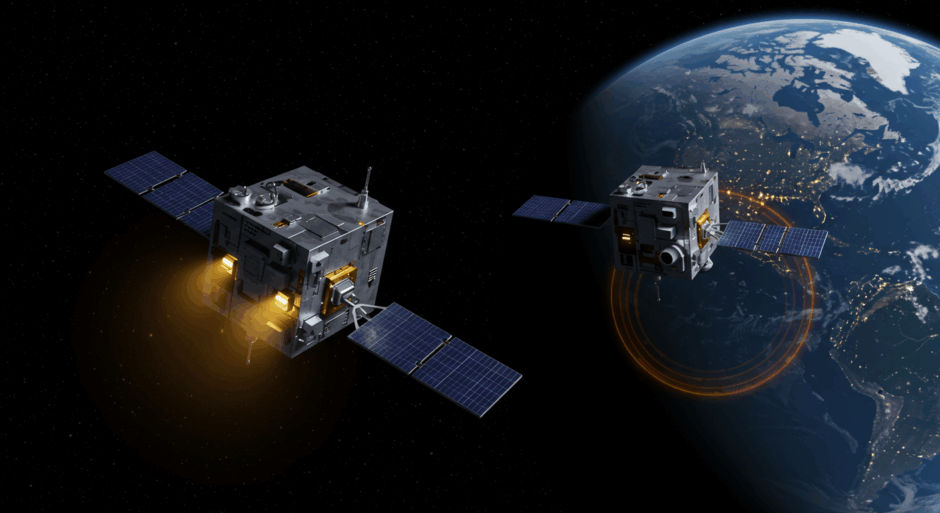

7月23日にカリフォルニア州ヴァンデンバーグ宇宙軍基地からSpaceXファルコン9ロケットで打ち上げられたTRACERS(タンデム再結合・カスプ電気力学偵察衛星)のSV1機が7月25日に電力システムに問題が発生し、地球との通信を失った。エンジニアは太陽電池パネルへの日照不足が原因と判断し、8月後半により多くの太陽光が得られた時点での復旧を期待している。

同時に打ち上げられたもう1機のSV2は正常に動作し、運用開始プロセスを開始している。また、同じ打ち上げに含まれていたAthena EPIC(経済的ペイロード統合コスト)衛星は軌道追跡用のビーコン信号の送信に失敗し、チームが受信信号を調査して位置と運用状況を確認している。

両衛星とも小型の設計で、地球から約580キロメートルの低軌道を飛行している。NASAは連絡が取れなくなったLunar Trailblazer探査機との通信試行を断念した後に、今回の通信問題を報告した。

From:  More NASA spacecraft give controllers the silent treatment

More NASA spacecraft give controllers the silent treatment

【編集部解説】

今回のNASAの小型衛星通信問題は、宇宙開発の現実と小型衛星市場の急速な成長期における技術的課題を浮き彫りにしています。TRACERSミッションの通信障害は、単なる技術的トラブルではなく、現在のスペースエコノミーが直面している構造的な課題を示唆している点で注目に値します。

TRACERSミッション自体は太陽と地球の磁場の相互作用、特に磁気再結合現象を研究する科学的に極めて重要な任務です。この現象は太陽活動が地球の磁場と相互作用する際に発生し、宇宙天気現象の理解において中核的な役割を果たします。2機の衛星が軌道上で10秒から2分という近距離で縦隊飛行することで、リアルタイムでの現象変化を捉える画期的な観測システムとなる予定でした。

現在の課題は、SV1の太陽電池パネルへの日照不足による電力不足です。この問題は小型衛星特有の設計上の制約を反映しています。大型衛星と比較して限られたスペースと重量制約の中で電力システムを設計する必要があり、姿勢制御システムや冗長性も制限されるため、こうした単一障害点の影響を受けやすいのが実情です。

興味深いのは、Athena EPICミッションが示すスケーラブル衛星プラットフォームの将来性です。この衛星は複数のペイロード間でリソースを共有する次世代設計の実証機として位置付けられており、将来的には衛星開発コストの劇的な削減と運用効率の向上を実現する可能性を秘めています。ビーコン信号の不具合は残念ですが、このような先進的なアーキテクチャの検証には不可欠なプロセスと言えるでしょう。

宇宙産業の視点から見ると、この事例は小型衛星コンステレーション時代の品質管理と信頼性の重要性を示しています。SpaceXのような民間企業による大量展開が加速する中で、個々の衛星の信頼性確保は業界全体の課題となっています。

今回の通信障害が提起するより深刻な問題は、地上管制システムの処理能力です。同時に複数の衛星との通信が失われるケースが増加しており、これは宇宙デブリの増加や電波干渉の悪化といった宇宙環境の複雑化を反映している可能性があります。

ポジティブな側面としては、SV2が正常に動作していることで、ミッション全体が完全に失敗したわけではない点が挙げられます。また、8月後半にはSV1の復旧可能性があり、NASAのエンジニアリングチームの経験値も向上することで、将来の類似ミッションに活かされるでしょう。

この事例は、革新的な宇宙技術の発展において避けて通れない試行錯誤のプロセスを示しており、長期的には小型衛星技術の成熟と信頼性向上に寄与すると考えられます。

【用語解説】

TRACERS(タンデム再結合・カスプ電気力学偵察衛星)

NASAのSmall Explorer(SMEX)プログラムの一環として実施される宇宙科学ミッション。太陽風と地球磁場の相互作用、特に磁気再結合現象を研究するために2機の衛星が縦隊飛行で観測を行う。

磁気再結合

太陽の磁場線と地球の磁場線が衝突し、爆発的に再結合する現象。この際、高エネルギー粒子が光速に近い速度で放出され、宇宙天気現象の主要な原因となる。オーロラや磁気嵐の発生メカニズムと直結している。

極軌道

地球の南北両極を通る軌道。TRACERS衛星の場合、高度約580キロメートルの低軌道で、地球の磁場カスプ領域を効率的に観測できる軌道設計となっている。

縦隊飛行

2機の衛星が同じ軌道上で一定の間隔を保ちながら飛行する運用形態。TRACERSの場合、10秒から2分の間隔で飛行し、同一現象の時系列変化を高精度で観測する。

【参考リンク】

NASA TRACERS公式サイト(外部)

NASAのTRACERSミッション公式ページ。磁気再結合現象について詳細に説明

TRACERS(アイオワ大学)(外部)

ミッションを主導するアイオワ大学の公式サイト。技術詳細や研究チーム情報

NASA Small Satellite Program(外部)

NASAの小型衛星プログラム公式サイト。最新動向や通信システムを解説

SpaceX公式サイト(外部)

ファルコン9ロケットを開発・運用するSpaceX公式。技術仕様と打ち上げ実績

NASA Langley Research Center(外部)

Athena EPICのペイロードを開発したNASAラングレー研究センター公式

【参考動画】

【参考記事】

NASA’s TRACERS Continues Recovery Efforts(外部)

NASA公式ブログによるTRACERS SV1の復旧作業状況に関する最新情報

NASA Launches Mission to Study Earth’s Magnetic Shield(外部)

NASAによるTRACERSミッション打ち上げ成功の公式発表と科学的意義

NASA Athena EPIC Mission Scalable Satellite Technology(外部)

Orbital TodayによるAthena EPICミッションの技術解説とコスト削減効果分析

【編集部後記】

宇宙開発の最前線で起きているこうした通信障害は、私たちが普段目にする「成功」の陰に隠れた現実を物語っています。TRACERSのような先進的なミッションでも、太陽光という基本的な要素で躓くことがあるということです。これは技術の限界なのか、それとも挑戦の証なのでしょうか。

みなさんは小型衛星の急速な普及をどう捉えていますか?コスト削減と引き換えに信頼性を犠牲にしているのか、それとも失敗を糧にした技術進化の過程なのか。宇宙という究極のフロンティアで、私たち人類はどこまでリスクを受け入れるべきなのでしょう。ぜひSNSでお聞かせください。