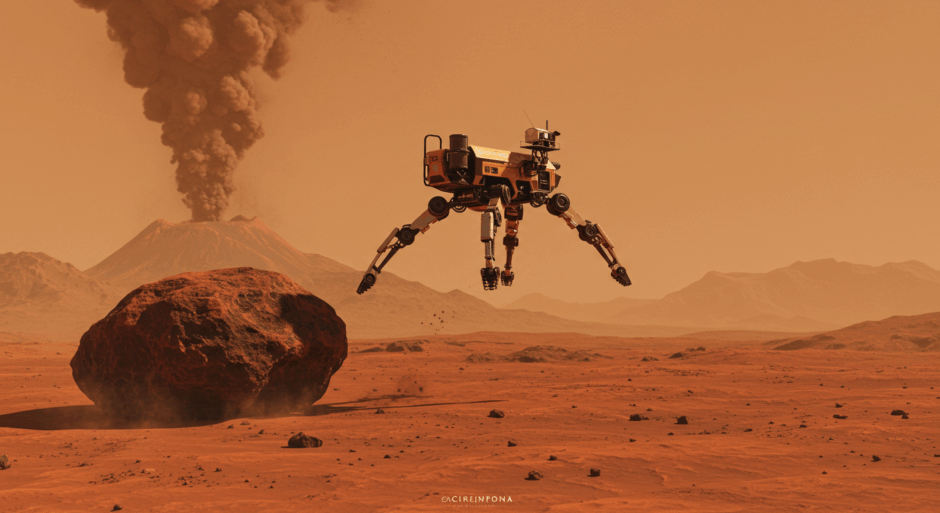

ノルウェー科学技術大学が開発し、欧州宇宙機関(ESA)が試験協力を行う四脚ロボット「Olympus」が火星探査の新たな可能性を示している。

開発者のヨルゲン・アンカー・オルセンによると、Olympusは従来の車輪型ローバーでは到達困難な障害物を跳躍して克服し、火星の溶岩チューブなどの地下構造も探査できる。火星の重力は地球の約38%であるため、Olympusは地球上よりもはるかに高くジャンプすることが可能だ。このロボットは強化学習という機械学習手法により試行錯誤を通じて自律的に学習し、動的な環境に適応する。ESAのテストプラットフォームでは微小重力条件下での姿勢制御能力が実証されている。

NASAやESAが人類を火星へ送る計画に取り組む中、Olympusのようなロボットは宇宙飛行士の探査、偵察、支援任務において重要な役割を果たすと期待される。特に危険すぎて宇宙飛行士やドローンでは探査困難な地域での科学的発見に貢献する可能性がある。

From:  Olympus: The Next-Gen Robot That Will Help Astronauts Conquer Mars

Olympus: The Next-Gen Robot That Will Help Astronauts Conquer Mars

【編集部解説】

実際のところ、このロボットが注目を集める理由は、従来の火星探査の限界を打ち破る可能性にあります。現在運用中のPerseveranceやCuriosityなどの車輪型ローバーは確実性を重視した設計ですが、岩石や急勾配に遭遇すると立ち往生するリスクを抱えています。

強化学習による自律進化の革新性

Olympusの最も革新的な要素は、強化学習による自律適応能力です。事前にプログラムされた動作パターンではなく、試行錯誤を通じて自らの動作を最適化していく能力は、未知の環境での探査において極めて重要な意味を持ちます。

これまでの火星ローバーは地球からの指令を受けて動作しますが、通信遅延が最大24分に及ぶため、リアルタイムの障害回避は困難でした。しかしOlympusのような自律学習システムなら、現地で即座に判断し、新しい環境に適応できます。

地下探査への扉を開く技術的意義

特に注目すべきは、火星の溶岩チューブ探査への応用可能性です。これらの地下構造は放射線シールドとしての機能だけでなく、水氷の存在や過去の生命活動の痕跡を保護している可能性が指摘されています。

現在のドローン技術では地下空間の探査は困難ですが、Olympusの跳躍能力により、これまでアクセス不可能だった領域への道筋が見えてきました。火星の重力が地球の38%という環境特性を逆に活用し、地球上よりもはるかに高くジャンプすることが可能になります。

潜在的なリスク要因

一方で、いくつかの技術的課題も存在します。機械的な複雑さが増すことで故障リスクが高まる可能性や、火星の極寒環境下での関節部品の動作性能、さらには着地時の衝撃による損傷リスクなどが懸念されます。

また、強化学習システム特有の予測困難な行動パターンも、ミッションクリティカルな環境では慎重な検討が必要です。

長期的な宇宙探査への影響

Olympusのような機動力の高いロボットは、将来の有人火星探査において「先遣隊」としての役割を果たす可能性があります。人間が到着する前に危険地域の調査や資源探索を行い、より安全で効率的な探査活動の基盤を築くことができるでしょう。

さらに重要なのは、この技術が月面基地建設や小惑星探査など、他の天体探査にも応用できる汎用性を持っていることです。低重力環境での機動性という共通課題を解決するプラットフォームとして、宇宙探査全体のパラダイムシフトを促す可能性を秘めています。

【用語解説】

強化学習(Reinforcement Learning)

機械学習の手法の一つで、エージェント(この場合Olympus)が環境との相互作用を通じて試行錯誤により最適な行動を学習する技術である。報酬と罰のフィードバックを通じて自律的に学習し、事前のプログラムなしに新しい状況に適応する能力を持つ。

溶岩チューブ(Lava Tube)

火山活動によって形成される地下洞窟で、溶岩流の表面が固化した後、内部の溶岩が流出することで形成される。火星では地球より重力が小さいため、より大きなサイズの溶岩チューブが存在する可能性が高く、将来の人類の居住地や科学調査の対象として注目されている。

微小重力(Microgravity)

地球の重力よりもはるかに小さな重力環境を指す。火星の重力は地球の約38%であり、この環境では物体の動作や移動特性が大幅に変化する。

ORBIT施設

ESAが運営する軌道ロボットインタラクティブテスト施設の略称。宇宙環境を模擬した条件下でロボットの動作テストを行うための専用施設である。

【参考リンク】

European Space Agency(ESA)(外部)

欧州23か国が加盟する国際宇宙機関。本部はパリにあり、宇宙探査、地球観測、衛星通信などの分野で活動している。

NASA(アメリカ航空宇宙局)(外部)

アメリカの宇宙開発を統括する政府機関。火星探査ミッションや有人宇宙飛行計画を推進している。

Norwegian University of Science and Technology(外部)

ノルウェー科学技術大学。Olympus開発者のヨルゲン・アンカー・オルセンが所属する研究機関。

【参考動画】

【参考記事】

‘Olympus’ the 4-legged robot could help astronauts explore Mars someday(外部)

Space.comによる詳細なOlympusロボットの技術解説記事とESAテスト内容について報じる。

Four-legged robot’s first encounter with microgravity(外部)

ESA公式サイトによるOlympusの技術詳細とテスト結果に関する公式発表記事。

Lava tubes: the hidden sites for future human habitats on the Moon and Mars(外部)

溶岩チューブの科学的意義と探査価値について説明した専門記事。火星の溶岩チューブの具体的数値記載。

NASA is training human-like robots to explore caves on Mars(外部)

NASA主導のBRAILLEプロジェクトについて報じた記事。火星の洞窟探査ロボット開発の類似事例。

Martian Exploration of Lava Tubes (MELT) with ReachBot(外部)

スタンフォード大学による火星溶岩チューブ探査ロボット「ReachBot」の研究論文と競合技術解説。

【編集部後記】

火星の地表を軽やかに跳躍し、人間では到達困難な溶岩チューブまで探査するOlympus。この四脚ロボットが示す未来は、私たち人類の宇宙進出における新たな可能性を感じさせてくれます。

強化学習により自ら学習し進化するロボットが、宇宙飛行士のパートナーとして活躍する日はもうそう遠くないかもしれません。皆さんは、このような自律進化するロボットと人間が協力して宇宙を探査する未来をどのように想像されますか?

また、地球上での災害救助や危険地域での作業にも応用できそうなこの技術について、どのような分野での活用を期待されるでしょうか?ぜひSNSで皆さんの視点をお聞かせください。