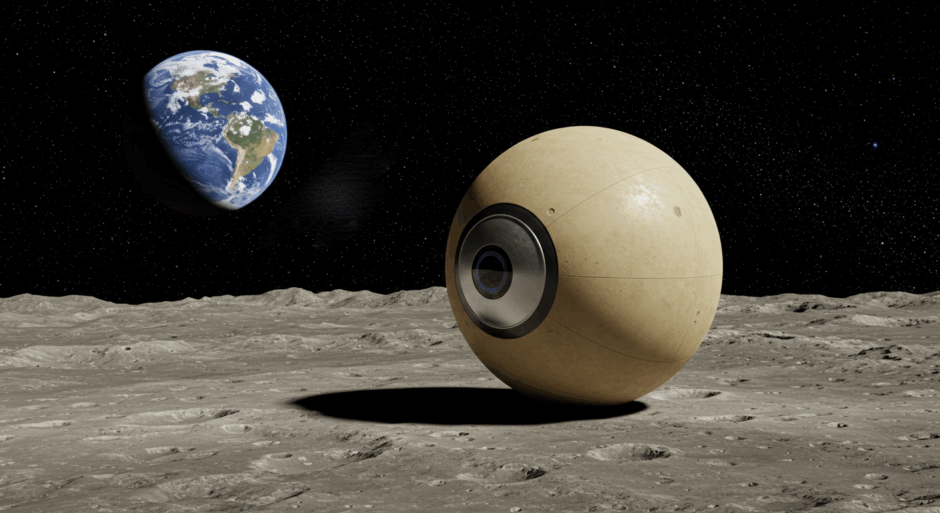

テキサスA&M大学のロバート・アンブローズ教授らが、月面探査用の球状ロボット「RoboBall」を開発している。

このプロジェクトは2003年にNASAで着想されたコンセプトに基づき開始されたが、アンブローズ教授と大学院生のリシ・ジャンガレ、デレク・プラベセクが復活させた。開発チームは「RoboBall II」と「RoboBall III」の2つのプロトタイプを完成させた。

RoboBall IIは直径2フィート(約60cm)で、振り子とモーターを使った推進システムにより最高時速20マイルで移動する。RoboBall IIIは直径6フィート(約1.8m)で、各種センサーやカメラの搭載が可能である。球状設計により転倒リスクなしにあらゆる方向への移動を実現し、月のクレーターや岩場でも安定した移動ができる。

地球上では災害救助での活用も想定されており、現在チームはテキサス州ガルベストンのビーチでの野外テスト準備を進めている。環境センサーや通信ツールの統合も検討中である。

From:  Meet RoboBall: The Revolutionary Spherical Robot That Could Transform Lunar Exploration

Meet RoboBall: The Revolutionary Spherical Robot That Could Transform Lunar Exploration

【編集部解説】

RoboBallの技術的革新性について、より詳しい背景を説明いたします。このプロジェクトの核心は、従来の探査ロボットが抱える根本的な制約を解決することにあります。現在の火星探査車「パーサヴィアランス」や「キュリオシティ」は車輪式で、急峻な傾斜や軟らかい地形で立ち往生するリスクを常に抱えています。

球状設計の最大の利点は、物理的に「転倒」という概念が存在しないことです。従来のローバーが30度の傾斜で横転リスクを抱える一方、RoboBallは急峻な崖のような地形においても、理論上は転倒することなく安定性を保ちます。この特性は特に月面環境で威力を発揮するでしょう。

技術的な課題として、密閉された球体内部での故障診断とメンテナンスの困難さがあります。開発者自身も「ローリングボールの開心術(open-heart surgery)のようだ」と表現するほどで、従来のローバーなら外部からアクセス可能な部品が、RoboBallでは完全分解を必要とする場合があります。

興味深いのは、この技術が地球上の災害対応分野にもたらす影響です。津波や洪水の被災地では、水中から陸上への移行能力が生死を分ける情報収集の鍵となります。従来の無人機では到達困難な瓦礫の隙間や浸水地域への侵入が可能になるため、人命救助の新たなパラダイムを創出する可能性があります。

長期的視点では、群衆ロボティクス(swarm robotics)との組み合わせが注目されます。複数のRoboBallが連携して広範囲をカバーすることで、単体のローバーでは達成困難な大規模探査が実現するかもしれません。ただし、通信の遅延や個体間の協調制御など、新たな技術課題も浮上するでしょう。

【用語解説】

振り子推進システム

RoboBallの核となる動力機構で、球体内部の振り子が重心を移動させることで転がり運動を生成する仕組み。従来のモーター式車輪とは根本的に異なるアプローチである。

群衆ロボティクス(Swarm Robotics)

複数の小型ロボットが協調して動作し、単体では不可能な大規模タスクを実現する技術分野。蜂の群れや蟻のコロニーの行動パターンを模倣している。

【参考リンク】

Texas A&M University(外部)

テキサス州カレッジステーションに本部を置く米国屈指の研究大学。1876年設立で工学分野で全米最大規模を誇る

NASA(アメリカ航空宇宙局)(外部)

1958年設立の米国政府機関で、宇宙開発と航空技術研究を担当。アポロ計画やスペースシャトル運営

【参考記事】

Improving the novel RoboBall: From sea to space, this robot is on a roll(外部)

RoboBall IIの直径2フィート、最高速度20mph等の技術仕様と球体内部での修理困難性を詳述

Texas A&M’s RoboBall Wants to Roll Into the Future and Eventually, Tackle Space Exploration(外部)

RoboBall IIIの直径6フィート仕様とセンサー搭載能力、月面傾斜移動性能を数値で比較分析

【編集部後記】

このRoboBallの記事を読んで、どのような感想をお持ちになったでしょうか?日本でも今年、JAXA のSLIM から分離されたSORA-Q が月面探査を成功させ、東北大学も2050年の月面拠点構築を目指したモジュラー型AIロボットを開発中です。球体という発想はシンプルですが、従来の技術的制約を覆す可能性を秘めています。

皆さんは、未来の月面で転がるRoboBallの群れと、跳躍するSORA-Qのような日本の技術が協力し合う光景をどう想像されますか?災害救助から宇宙探査まで、この「転がる未来」について、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。