NASAとレスター大学はアメリシウム241を使用した新しい核電池を開発中である。この放射性同位体は433年の半減期を持ち、宇宙探査機に対し理論上433年間電力を供給することが可能だ。従来の核電池はプルトニウム238を使用し数十年間の稼働が限界だったが、アメリシウム241により大幅な延長が実現する。

この技術はPopular Mechanics誌で特集された。NASAは数十年間放射性同位体電力システム(RPS)を使用し、ボイジャー、ニューホライズンズ、キュリオシティ、パーサヴィアランスのミッションを支えてきた。アメリシウム241は原子炉の副産物から得やすく廃棄物利用の観点からも期待が高く、セラミック形態で使用される際に最小限の毒性となるが、更なる安全性向上には遮蔽技術や管理体制の強化が必要とされる

NASAはフリーピストン・スターリング変換器と呼ばれる新しいエンジンをテストしている。このシステムはグレン研究センターで14年間メンテナンスなしで稼働している。グレンの熱エネルギー変換部門長ウェイン・ウォンは、長期巡航ミッションにとって特に重要な進歩だと述べた。

プルトニウム238は30年間の生産停止を経て2011年に米国が供給を再開した。現在オークリッジやアイダホ国立研究所で生産されている。アメリシウム241は原子炉の副産物として入手しやすく、ロスアラモス国立研究所が生産プロセスの改善に取り組んでいる。土星の衛星タイタンに向かう核動力ドローンのドラゴンフライにこの技術の導入が検討されている。

From:  This Nuclear Battery Won’t Quit For 433 Years—NASA’s …

This Nuclear Battery Won’t Quit For 433 Years—NASA’s …

【編集部解説】

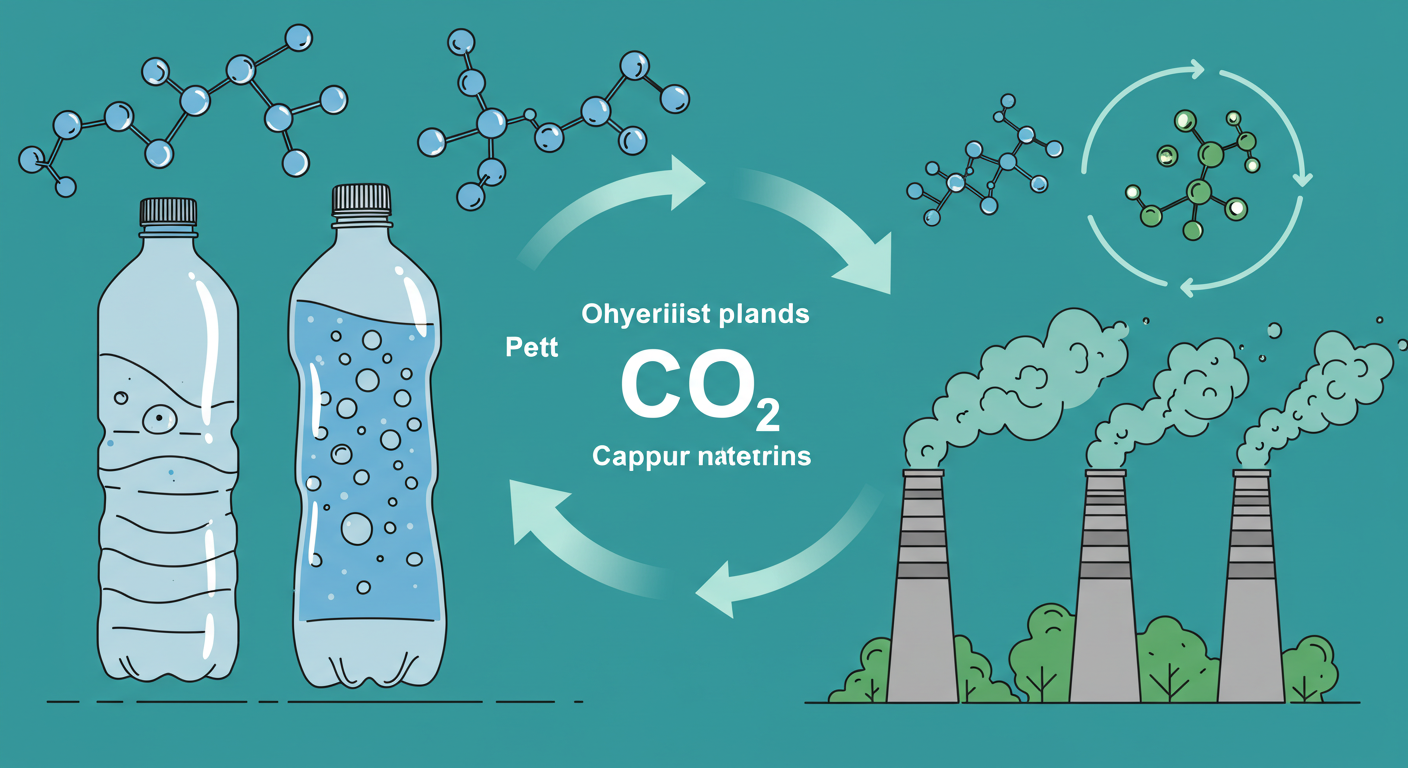

このニュースの技術的な背景を理解するため、まず核電池の仕組みから説明します。放射性同位体が崩壊する際に発生する熱を熱電対で電気に変換するシステムで、太陽光発電が不可能な宇宙環境では必須の技術となっています。

従来のプルトニウム238は87.7年の半減期を持ちますが、アメリシウム241の432年という数値は画期的です。単純計算で約5倍の寿命を実現することから、ミッション計画そのものを根本的に変える可能性があります。

興味深いのは、アメリシウム241の供給体制です。プルトニウム238は30年間の生産停止を経験し、現在でもオークリッジやアイダホ国立研究所での限定的な生産に依存しています。一方、アメリシウム241は原子炉の副産物として既に存在しており、廃棄物の有効活用という観点でも優れた特性を持っています。

日本でも同様の研究が進んでおり、日本原子力研究開発機構(JAEA)と産業技術総合研究所(AIST)が2029年早期のプロトタイプ製作を目指しています。これは国際的な技術競争が激化していることを示唆しています。

技術的な課題として、アメリシウム241はプルトニウムよりも多くのガンマ線を放出するため、より強固な遮蔽が必要になります。しかし、NASAグレン研究センターで14年間連続稼働を達成したフリーピストン・スターリング変換器の実績を見ると、これらの課題は解決可能と判断されています。

この技術が実現すれば、2050年に打ち上げられた探査機が2480年まで稼働し続ける可能性があります。これは人類の宇宙探査における時間軸を劇的に拡張し、世代を超えた継続的な観測データの収集を可能にします。

一方で、長期間稼働する核電池は新たなリスクも生み出します。放射性物質の漏洩や不適切な廃棄による環境汚染、さらには核拡散の懸念も指摘されています。また、432年という期間は現在の技術管理体制や国際条約の枠組みを超えており、新たな規制や管理体制の構築が必要になるでしょう。

【用語解説】

放射性同位体電力システム(RPS)

放射性同位体の崩壊熱を電気に変換する電力システム。太陽光が届かない宇宙環境での長期ミッションに不可欠な技術である。

アメリシウム241

433年の半減期を持つ放射性同位体。原子炉の副産物として生成され、従来のプルトニウム238と比較して大幅に長い寿命を持つ。

フリーピストン・スターリング変換器

密封されたチャンバー内でピストンを浮遊させ、熱エネルギーを電気に変換する装置。従来のクランクシャフト式と異なり、微小重力環境に最適化されている。

半減期

放射性物質の放射能が元の値の半分になるまでの時間。物質の安定性と寿命を示す重要な指標である。

ドラゴンフライミッション

土星の衛星タイタンの表面を探査する核動力ドローン計画。メタンの湖と海の探査を目的とし、2028年に打ち上げ予定である。

【参考リンク】

NASA Glenn Research Center(外部)

NASAの研究センターの一つで、推進技術と電力システムの開発を専門とする

Los Alamos National Laboratory(外部)

米国の国立研究所で、核技術と国家安全保障を専門とする研究機関

University of Leicester(外部)

英国の研究大学で、宇宙科学分野で著名。NASAと共同研究を実施

【参考記事】

NASA Is Testing a Nuclear Battery That Could Last 433 Years(外部)

NASAとレスター大学によるアメリシウム241核電池開発の詳報記事

Stirling Convertor Sets 14-Year Continuous Operation Milestone(外部)

NASAグレン研究センターのスターリング変換器14年間連続稼働の公式発表

【編集部後記】

433年という時間軸について、少し想像してみませんか。室町時代に始動した探査機が現代まで稼働し続けているとしたら、人類の歴史観が変わるのではないでしょうか。

この技術が実現すれば、私たちの子孫が見ることになる宇宙の姿を、今から設計することができます。一方で、日本でも同様の技術開発が進んでいることを知り、とても心強く感じました。

みなさんはこの「世代を超えた宇宙探査」という概念について、どのように感じられますか。私たちが打ち上げる探査機が、何世紀も先の未来で人類に新たな発見をもたらすかもしれません。