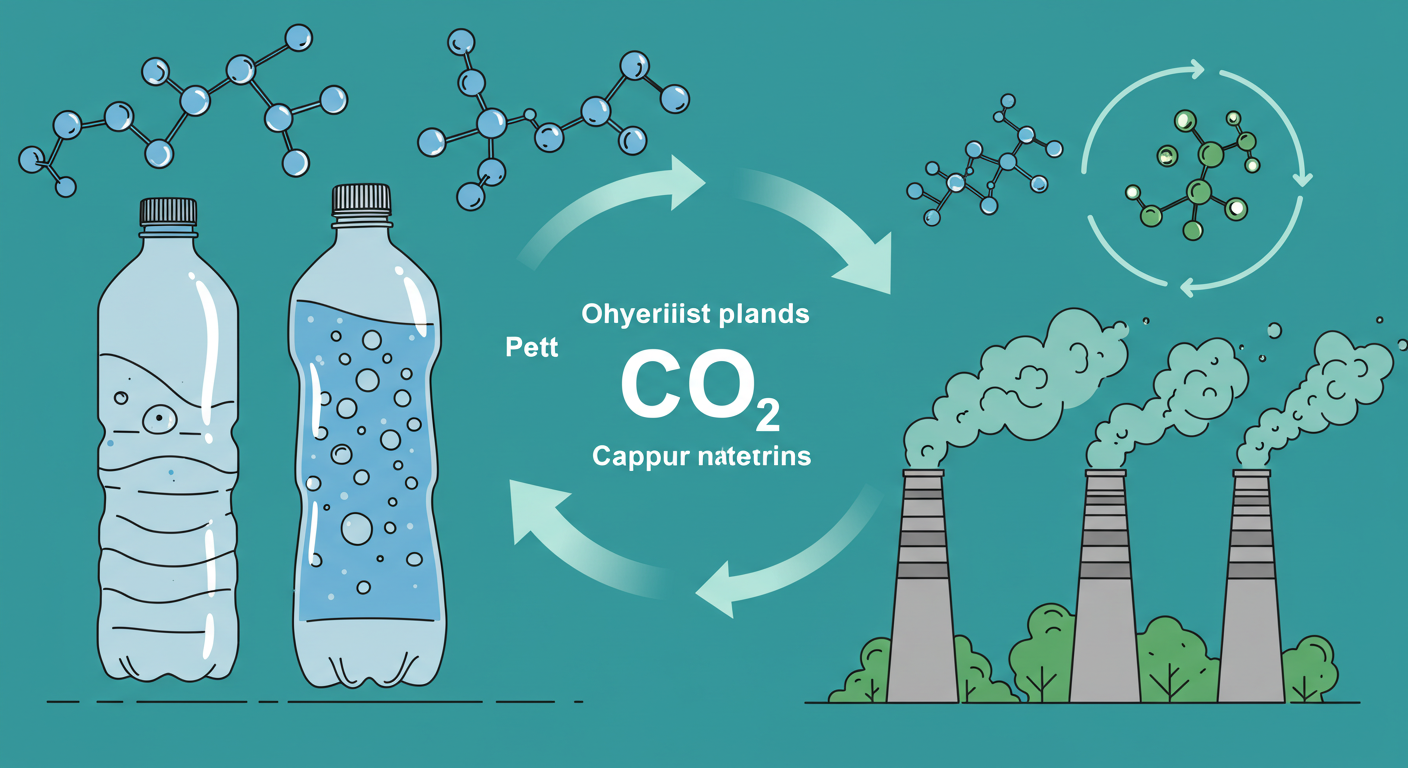

コペンハーゲン大学の李智雄らの研究チームが2025年9月5日、Science Advances誌にてPET(ポリエチレンテレフタレート)プラスチック廃棄物をCO₂捕集材料に変換する技術を発表した。

1,2-エチレンジアミンによるアミノリシス反応により、PET廃棄物からBAETA(N¹,N⁴-ビス(2-アミノエチル)テレフタルアミド)とオリゴマーを生成し、最大3.4mol/kgのCO₂捕集能力を実現した。BAETAは220℃まで安定し、分解は約250℃から始まる。150℃で15重量%のCO₂取り込み性能を示した。

研究では1kgの未処理消費者廃棄PETから800gの生成物を得ることに成功し、40回の連続CO₂捕集・脱着サイクルでも性能低下は見られなかった。擬似煙道ガス(15% CO₂)からの選択的捕集に加え、大気中(400ppm CO₂)からのCO₂捕集においては88%という高い捕集効率を達成し、13日間連続で83リットルの空気から0.063gのCO₂を捕集した。

この技術は年間7000万メトリックトンが生産されるPETの廃棄物問題と大気中CO₂増加の両方に対処する解決策として期待される。

From:  Repurposing polyethylene terephthalate plastic waste to capture carbon dioxide

Repurposing polyethylene terephthalate plastic waste to capture carbon dioxide

【編集部解説】

今回の研究が注目すべき点は、単なる技術的ブレイクスルーに留まらず、2つの深刻な環境問題を同時解決する「一石二鳥」のアプローチを実現したことです。これまで廃棄物問題と気候変動問題は別々に対処されてきましたが、コペンハーゲン大学の研究は相互関連性のある環境課題を統合的に解決する新しいパラダイムを示しています。

従来のCO₂捕集技術の多くは、モノエタノールアミン(MEA)のような液体溶媒を使用していました。しかし、MEAは116℃という低い沸点と120℃未満の熱安定性により、高温での使用が困難でした。BAETAは250℃まで安定性を保ち、150℃での高効率捕集を可能にします。この特性により、発電所や製鉄所の煙道ガスなど、高温排出源からの直接CO₂捕集が現実的になります。

技術的な革新性として、BAETAは固体状態でCO₂を化学吸着する点が挙げられます。従来の液体溶媒と異なり、溶媒の蒸発損失や設備の腐食リスクが大幅に軽減されます。さらに、40サイクルの連続運転でも性能低下が見られないという耐久性は、産業スケールでの実用化において重要な要素となります。

一方で、実用化に向けた課題も存在します。現在の技術では150℃という比較的高いエネルギーでの再生が必要であり、運用コストの観点から最適化が求められます。研究チームは蒸気を使用した低エネルギー再生手法を検討していますが、大規模展開時の経済性については今後の検証が必要でしょう。

この技術が持つ社会的インパクトは計り知れません。世界のPET生産量は年間7000万トンに達し、その85-90%が焼却・埋立処分されている現状を考えると、廃棄物処理コストの削減と新たな価値創造が同時に実現できます。特に、プラスチック廃棄物問題が深刻な発展途上国において、環境改善と経済発展を両立する解決策として期待されます。

将来的には、この技術は炭素循環経済の基盤技術となる可能性があります。捕集したCO₂をPower-to-X技術で持続可能燃料に変換することで、完全なカーボンニュートラルサイクルの構築も視野に入ります。また、直接空気捕集(DAC)技術との組み合わせにより、大気中のCO₂濃度を積極的に削減する「ネガティブエミッション技術」としての展開も期待できるでしょう。

規制面では、炭素税やプラスチック廃棄物処理規制の強化により、この技術の経済的魅力がさらに向上する可能性があります。EUのプラスチック廃棄物指令や各国のカーボンニュートラル政策との親和性が高く、政策的な後押しも期待されます。

【用語解説】

PET(ポリエチレンテレフタレート)

プラスチック製品の一種で、ペットボトルや衣料品繊維に広く使用される。世界で年間7000万メトリックトンが生産される最も普及したプラスチック素材の一つである。

アミノリシス反応

化学反応の一種で、化合物にアミン類を作用させて分解する手法。本研究では1,2-エチレンジアミンを用いてPETを低分子化合物に変換している。

BAETA

N¹,N⁴-ビス(2-アミノエチル)テレフタルアミドの略称。PET廃棄物から生成されるCO₂捕集材料で、固体状態でCO₂を化学的に吸着する能力を持つ。

化学吸着(ケミソープション)

物理的な結合ではなく化学結合によって気体分子を固体表面に吸着させる現象。物理吸着と比べて強固で選択性が高い特徴がある。

直接空気捕集(DAC: Direct Air Capture)

大気中の低濃度CO₂を直接捕集する技術。従来の産業排出源からの捕集と異なり、約400ppmという極めて低いCO₂濃度からの回収を可能にする。

カルバメート

アミンとCO₂が反応して形成される化学化合物。CO₂捕集技術における主要な反応生成物の一つである。

アップサイクリング

単純なリサイクルではなく、廃棄物をより価値の高い製品や素材に変換すること。従来の機械的リサイクルを超えた付加価値創造手法である。

【参考リンク】

コペンハーゲン大学化学科(外部)

デンマークの名門大学で、今回の研究を実施した機関。持続可能な化学技術の研究開発で世界的に評価が高い

Science Advances(外部)

アメリカ科学振興協会が発行する査読付き科学雑誌。今回の研究論文が掲載された権威ある学術誌

【参考記事】

Scientists transform plastic waste into efficient CO₂ capture materials(外部)

研究概要と産業プラントの煙道ガス処理への応用可能性について詳細に解説した記事

Scientists transform plastic waste into efficient CO2 capture materials(外部)

研究機関による公式発表。技術的詳細と海洋プラスチック廃棄物への応用可能性を説明

Scientists Convert Plastic Waste into High-Performance CO2 Capture Materials(外部)

BAETAの耐久性と従来技術との比較分析、産業スケール実用化への取り組みを紹介

Repurposing polyethylene terephthalate plastic waste to capture carbon dioxide(外部)

原著論文全文。具体的数値データと固体状態NMRによる詳細な構造解析結果を掲載

【編集部後記】

この研究成果を読んで、私自身も改めて日常生活を振り返ってみました。私たちが毎日手にするペットボトルや食品パッケージが、将来のCO₂捕集技術の原料になるかもしれないと考えると、廃棄物への見方が変わりませんか?

皆さんの身の回りにあるプラスチック製品を見渡してみてください。それらが単なる「ゴミ」ではなく、環境問題解決の「資源」として生まれ変わる可能性を秘めているのです。この技術が実用化された時、私たちの分別やリサイクル行動がどのような意味を持つのか、一緒に考えてみませんか?