MITとウッズホール海洋研究所(WHOI)の研究者が「SeaSplat」という新しい水中イメージング技術を発表した。

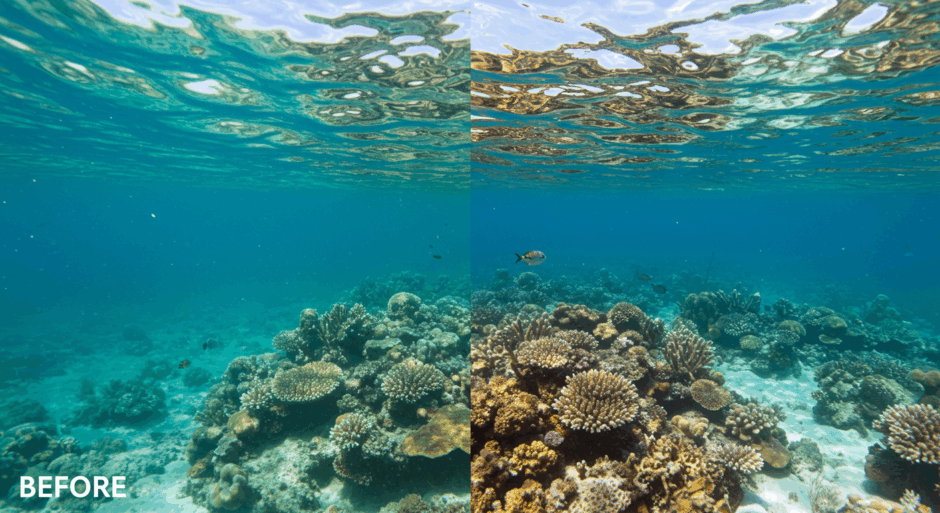

SeaSplatは高度な色補正と3Dイメージングを組み合わせて、水中環境の現実的な仮想世界を作り出す技術である。この技術は後方散乱や減衰といった光学的歪みを考慮した計算モデルを利用し、水による色の歪みや暗さを補正する。ダイバーや水中ロボットが撮影した複数の画像から、シームレスな3Dモデルを生成する機能を持つ。

研究チームのテストでは、米国領ヴァージン諸島、紅海、キュラソー沖のカリブ海で撮影されたシーンに適用され、異なる角度や距離から見ても色彩の明瞭性が保たれた。現在の課題として相当な計算能力が必要であり、移動式水中ロボットでの使用は困難である。研究者は有線運用での適応を検討している。

MIT大学院生のダニエル・ヤンは、SeaSplatが水の影響を明示的にモデル化して水中シーンの3Dモデルを改善すると説明している。

From:  MIT Unveils Technology That Lets You See Through Water Without …

MIT Unveils Technology That Lets You See Through Water Without …

【編集部解説】

今回のSeaSplatは、水中画像処理における根本的な問題を解決した画期的な技術です。一見すると単なる画像補正技術に見えますが、実際には海洋科学の研究手法を変革する可能性を秘めています。

水中では光の波長によって吸収・散乱の度合いが大きく異なります。特に赤い光は短距離で減衰し、青緑の光が比較的深くまで届くため、水深が増すにつれて全体的に青緑がかった画像になってしまいます。加えて、水中の微粒子による後方散乱という現象により、画像全体にかかるヘイズのような効果が発生します。

従来の3D Gaussian Splatting(3DGS)技術は陸上環境では優秀な成果を上げていました。しかし水中では、同じ物体でも視点や距離によって色が大きく変化するため、複数の画像を統合して3Dモデルを作成することが困難でした。SeaSplatは、この課題を物理的な光学モデルを組み込むことで解決しています。

この技術が実用化されれば、サンゴの白化現象の早期発見に大きな効果を発揮するでしょう。サンゴの健康状態は色の微妙な変化で判断されることが多く、水による色の歪みが除去されることで、より正確な生態系評価が可能になります。また、絶滅危惧種の海洋生物の調査や、深海の生物多様性研究にも新たな可能性を開きます。

現在の課題は計算能力の要求が高いことです。移動式の水中ロボットでは処理が困難で、有線接続による船舶での処理が現実的な解とされています。しかし、AIチップの高性能化が進む中、将来的には自律型水中探査機での実時間処理も実現可能でしょう。

長期的な視点では、この技術は海洋環境のデジタルツイン構築の基盤技術になる可能性があります。気候変動による海洋環境の変化を高精度でモニタリングし、保護策の効果を定量的に評価できれば、海洋保全政策の科学的根拠がより強固になるはずです。

【用語解説】

後方散乱

水中の微粒子に光が反射し、画像全体にかかる霧のような効果を生じさせる現象である。

減衰

特定の波長の光が水中で距離とともに弱まる現象で、赤色光は特に減衰しやすい。

3D Gaussian Splatting(3DGS)

複数の画像を繋ぎ合わせて3Dシーンを生成し、あらゆる視点から閲覧可能にする技術である。

【参考リンク】

SeaSplat GitHub(外部)

SeaSplatの技術的詳細や実装例が掲載されている公式サイト

【参考記事】

Imaging technique removes the effect of water in underwater scenes(外部)

MITとWHOIが開発した技術の詳細と応用例を解説している

New MIT Tech Sees Underwater As if the Water Weren’t There(外部)

SeaSplatの水中色彩復元技術と3Dモデリング機能について報告

SeaSplat: Representing Underwater Scenes with 3D Gaussian Splatting(外部)

3DGSを活用した水中シーンのリアルタイム再現技術を詳細に紹介

【編集部後記】

読者のみなさんは、海洋環境のデジタルツインがどれほど身近で重要な技術だと感じられるでしょうか。一見、研究者だけの世界に思えるかもしれませんが、実際は私たちの生活にも深く関わってきます。日本近海の魚の減少、プラスチック汚染、サンゴの白化現象—これらの問題を可視化し対策を練るためには、SeaSplatのような技術が不可欠です。

皆さんが日常的に利用するスマートフォンやタブレットで、いずれは自宅にいながら海底散歩ができるようになるかもしれません。この技術が実用化されたとき、海洋保全に対する意識はどのように変化すると思われますか。