神舟20号は2025年4月24日に中国のCSS(天宮宇宙ステーション)へ向けて打ち上げられ、陳冬、陳中瑞、王傑の3人の宇宙飛行士が乗船した。

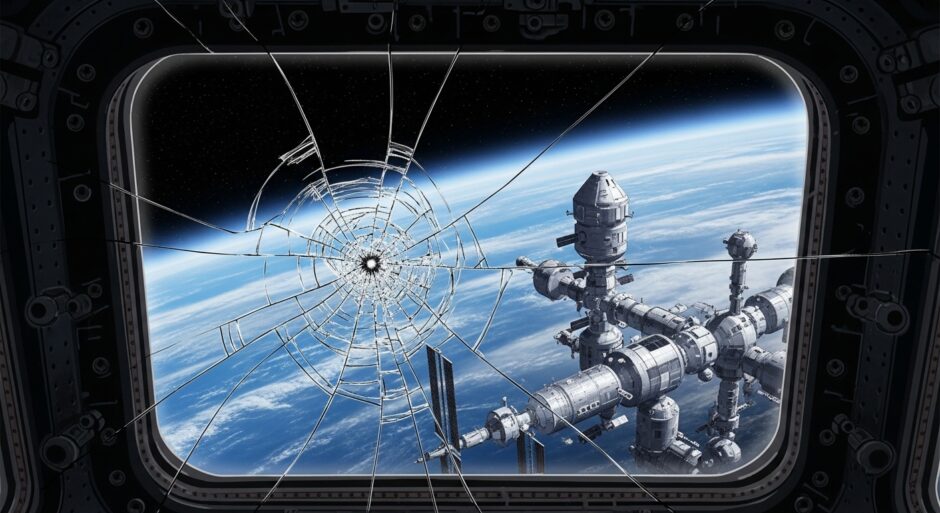

彼らは約6カ月にわたって天宮で任務を遂行し、11月5日に神舟20号で地球に帰還する計画だった。しかし、帰還直前に神舟20号の窓ガラスにスペースデブリ(宇宙ごみ)の衝突によるひび割れが発見され、CMSA(中国有人宇宙局)は安全性を最優先し帰還船を変更。交代乗員を乗せて天宮に到着した神舟21号を使い、飛行士3人は11月14日に中国内モンゴル自治区の東風着陸場へ無事帰還した。

神舟20号はそのまま軌道上に残され、デブリ問題と宇宙船運用の安全確保が大きな課題となった。技術的な判断やリスク評価、急増する宇宙ごみの問題が今後の有人宇宙活動に重要な影響を与える出来事である。

From:  Shenzhou-20 crew rides Shenzhou-21 home after debris strike

Shenzhou-20 crew rides Shenzhou-21 home after debris strike

【編集部解説】

今回の神舟20号帰還における一連の出来事は、現代宇宙開発における安全性や国際協調の現場課題、そして宇宙環境リスクの拡大を如実に物語っています。神舟20号の3人の宇宙飛行士は6カ月間、天宮宇宙ステーションに滞在し、さまざまな科学実験や保守作業、船外活動を遂行してきました。2025年11月5日、神舟20号で帰還するはずが、直前の点検で窓ガラスに微細なひび割れが見つかりました。この原因がスペースデブリの衝突による可能性が高いとCMSAが発表。宇宙船の窓は最も脆弱かつ乗員の生死に直結する箇所であり、安全性を第一としたNASAやESAでも同様の事態が起きれば即座に代替案が検討されます。

中国CMSAは危機管理チームを中心に船体全体の緊急リスク評価と損傷分析を実施し、帰還用船の使用安全性を判断。未帰還の交代船・神舟21号がすでに天宮にドッキングしていたため、飛行士移動の段取りを素早く調整し、11月14日、内モンゴル自治区東風着陸場への帰還を実現しました。神舟20号は今も軌道上に残され、損傷モジュールの適否を見極めたうえで運用処理される見通しです。

もともと中国天宮がスペースデブリに狙われたのは今回が初めてではありません。2023年にはソーラーパネルへのデブリ損傷が起き、遮蔽物設置や活動時間の調整などリスク低減技術の導入例が増えています。それでも地球低軌道(LEO)での宇宙ごみ急増は続き、専門家の間ではケスラーシンドローム(軌道上の連鎖衝突による人類活動圏の崩壊リスク)が大きな懸念となっています。

さらに有人宇宙活動は、国際標準化や安全規格の整備も喫緊の課題です。国際ドッキングシステム基準(IDSS)の普及や救助活動の情報共有は政治的・技術的な障壁こそあるものの今後の宇宙開発には不可欠でしょう。今回の中国の危機対応力は、日米欧も含めた宇宙強国の共通課題と教訓を示したともいえます。

また、今回の延長ミッションで船長の陳冬氏はクルーとして中国人宇宙飛行士史上最長の宇宙滞在日数記録を更新しました。半年近く無重力下で任務を遂行する難しさと、そこで求められる健康管理技術や心理的サポート、地上との連携の精度も重要な研究テーマとなっています。今回の事故と対応は、単に中国固有の問題に留まらず、今後の人類による宇宙フロンティア進出と国際的な持続可能性について大きな試金石となる出来事です。

【用語解説】

神舟(Shenzhou)

中国の有人宇宙船シリーズ。CSS(中国宇宙ステーション)への乗員輸送などに使われる。

宇宙デブリ

地球の軌道上で増加する人工物の破片。高速で運動し、宇宙船に損傷を与えることがある。

CMSA(中国有人宇宙局)

中国の有人宇宙ミッションを監督する政府機関。宇宙船や宇宙ステーションなどの運用を担当。

【参考リンク】

CMSA(中国有人宇宙局)(外部)

中国有人宇宙活動の最新情報、ミッションの実績などを閲覧できる公式サイトです。

【参考記事】

Chinese astronauts are back on Earth after suspected ‘space junk’ strike left them stranded in space(外部)

宇宙ごみによる帰還遅延と宇宙長期滞在による健康影響の焦点化

China’s Shenzhou-20 astronauts return to Earth following delay(外部)

神舟20号宇宙飛行士の帰還延期と安全対策の経緯を詳述

【編集部後記】

宇宙というフィールドは、想像以上に厳しいリスクが隣り合わせです。今回は中国有人宇宙局の冷静な判断と全乗員の無事帰還が注目を集めましたが、宇宙ごみによる損傷は世界中の宇宙機関にとっても現実の脅威となっています。宇宙の未来を安全に守るには、異なる技術や規格の壁を越えた情報共有や国際協力がますます大切になるはずです。今後の宇宙開発や有人宇宙活動に、皆さんがどんな未来像を描いているのか、ぜひ一緒に考えていきましょう。