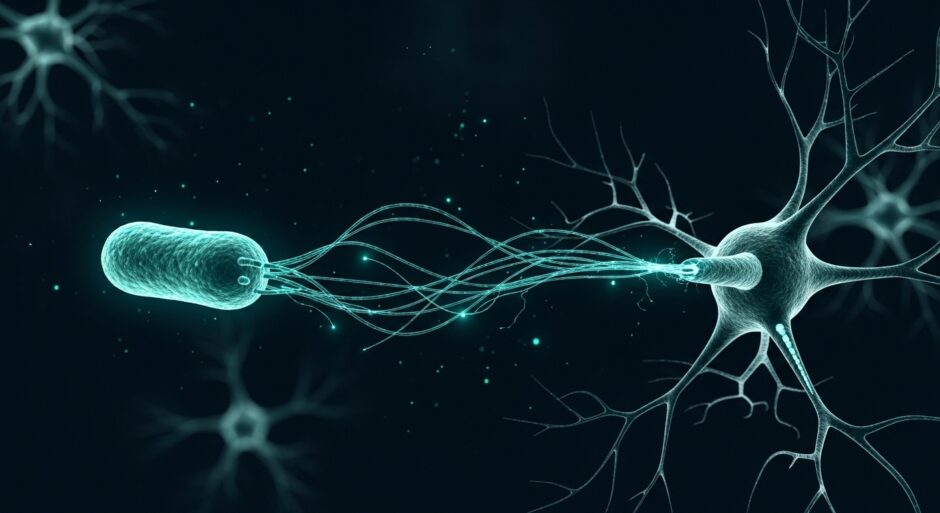

マサチューセッツ大学アマースト校のエンジニアが、実際の脳細胞と同様に機能する人工ニューロンを開発した。この人工ニューロンは、電気を生成するバクテリアGeobacter sulfurreducensから合成したタンパク質ナノワイヤーを使用し、0.1ボルトという生体ニューロンと同等の低電圧で動作する。従来の人工ニューロンは10倍高い電圧と100倍高い電力を必要としていた。人間の脳は物語を書くタスクに約20ワットしか使用しないが、大規模言語モデルは同じタスクに1メガワット以上を必要とする。この技術により、生体細胞と直接通信できるウェアラブルセンサーが実現し、信号増幅が不要になる。研究はNature Communications誌に掲載され、筆頭著者はShuai Fu氏、上席著者はJun Yao准教授である。陸軍研究局、米国国立科学財団、国立衛生研究所、アルフレッド・P・スローン財団が支援した。

From:  Scientists build artificial neurons that work like real ones

Scientists build artificial neurons that work like real ones

【編集部解説】

この研究が画期的なのは、人工ニューロンの動作電圧を生体レベルまで引き下げたことにあります。0.1ボルトという数値は、私たちの体内で実際に神経信号が伝わる際の電圧とほぼ同じです。これまでの人工ニューロンでは電圧が高すぎて生体組織を傷つける可能性があったため、脳とコンピュータを直接つなぐといった応用は実現できませんでした。

注目すべきは、この技術の核心にバクテリアが存在することです。Geobacter sulfurreducensという微生物が作り出すタンパク質ナノワイヤーを利用することで、生物と無機物の境界を越えた新しいデバイスが誕生しています。自然界の電気生成メカニズムをそのまま活用するこのアプローチは、持続可能性の観点からも意義深いものです。

エネルギー効率の差も見逃せません。ChatGPTのような大規模言語モデルが1メガワット以上を消費する一方、人間の脳は20ワット程度で同等の作業をこなします。この5万倍という効率差は、現在のAIインフラが抱える電力消費問題の深刻さを物語っています。

実用面では、ウェアラブルデバイスの進化が期待されます。現在の健康モニタリング機器は、体から検出した微弱な信号を増幅する必要があり、そのプロセスが電力を消費し、デバイスを大型化させています。増幅回路が不要になれば、より小型で長時間駆動するセンサーが実現できるでしょう。

汗から電力を得るバイオフィルムや、空気中から発電するデバイスなど、Yao准教授の研究チームはすでに複数の関連技術を開発しています。これらが統合されれば、充電不要で体と一体化したようなウェアラブル機器が現実になるかもしれません。

長期的には、脳とコンピュータのインターフェース技術への応用も視野に入ります。生体組織を傷つけない低電圧動作という特性は、神経疾患の治療や失われた身体機能の補完といった医療分野でも重要な意味を持ちます。

ただし、生体との直接接続には慎重な安全性評価が必要です。長期的な生体適合性や、予期しない免疫反応のリスクなど、臨床応用までには多くの検証段階を経る必要があるでしょう。

【用語解説】

タンパク質ナノワイヤー

バクテリアが生成する、直径数ナノメートルの極細のタンパク質繊維。電気伝導性を持ち、微生物が細胞外の物質と電子をやり取りする際に使用する。本研究では、このナノワイヤーを人工ニューロンの導電材料として活用している。

Geobacter sulfurreducens

土壌中に生息する嫌気性バクテリア。金属イオンや電極に電子を渡すことで呼吸を行う特異な代謝機構を持つ。この過程で電気を生成するため、バイオ燃料電池や環境浄化技術の研究対象となっている。

ニューロン(神経細胞)

脳や神経系を構成する細胞で、電気信号を通じて情報を伝達する。細胞膜の電位変化により、約0.07〜0.1ボルトの電気信号を発生させる。人間の脳には約860億個のニューロンが存在する。

バイオインスパイアードコンピューティング

生物の構造や機能から着想を得たコンピュータ設計の概念。脳の並列処理や低消費電力といった特性を模倣し、従来のコンピュータアーキテクチャを超える効率を目指す。

Nature Communications

英国の科学出版社Springer Natureが発行するオープンアクセスの学術誌。物理学、化学、生物学、地球科学など自然科学全般を扱い、査読を経た高品質な研究論文を掲載する。

【参考リンク】

University of Massachusetts Amherst(外部)

マサチューセッツ州立大学の旗艦校。Jun Yao准教授が所属する電気・コンピュータ工学部は、ナノテクノロジーとバイオエレクトロニクス研究の拠点である

Nature Communications(外部)

自然科学分野全般を対象とするオープンアクセスの査読付き学術誌。掲載論文はすべて無料で閲覧可能であり、科学コミュニティへの迅速な知見共有を目的としている

【参考記事】

Scientists Create Artificial Neurons That Mimic Biological Brain Cells at Low Voltage(外部)

Nature Communications誌掲載の原著論文。0.1ボルトでの動作を実現した技術的プロセスとGeobacterのタンパク質ナノワイヤーの特性分析が中心

Bacterial Nanowires Enable Brain-Like Computing at Biological Voltages(外部)

人間の脳が20ワットで動作する一方、大規模言語モデルが1メガワット以上を消費するというエネルギー効率の比較を詳述している

【編集部後記】

バクテリアが生み出す電気で動く人工ニューロン。まるでSFのような技術ですが、すでに現実のものとなっています。私たちが普段何気なく使っているスマートウォッチやフィットネストラッカーも、もしかしたら数年後には充電不要で、肌に貼るだけで動くようになるかもしれません。あるいは、脳の信号を直接読み取って操作できるデバイスが身近になる日も近いのでしょうか。生物と機械の境界が曖昧になっていく未来に、皆さんはどんな可能性を感じますか?そして、もし体と一体化したようなテクノロジーが実現したら、どんな使い方をしてみたいでしょうか。ぜひSNSで教えていただけたら嬉しいです。