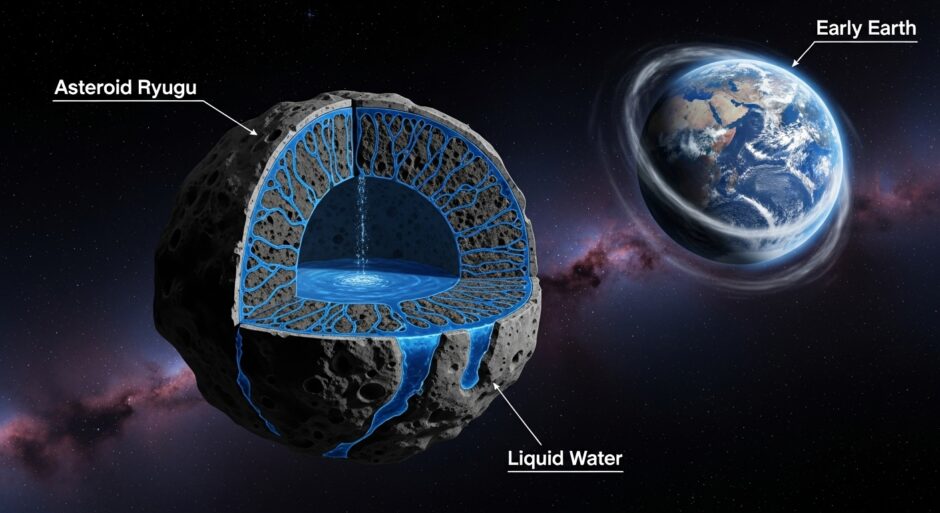

東京大学を含む研究チームが、日本のはやぶさ2ミッションが2020年に持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルを分析した結果、小惑星形成から10億年以上経過した後も岩石内部を水が移動していた証拠を発見した。研究チームはルテチウムとハフニウムの同位体を分析し、予想外のハフニウムの過剰を検出した。これは液体の水が形成後に岩石を流れたことを示している。東京大学の飯塚毅研究者らは、より大きな小惑星との衝突が岩石を破砕し、埋まっていた氷を溶かしたことで水活動が引き起こされたと考えている。研究によれば、リュウグウのような小惑星は従来の予測より2倍から3倍多くの水を初期地球に運んだ可能性がある。研究チームは今後、リュウグウ内のリン酸塩鉱脈を研究するとともに、NASAのOSIRIS-RExミッションが採取した小惑星ベンヌのサンプルとの比較を予定している。

From:  Billion-Year-Old Space Water Found in Asteroid Ryugu May Be Why Earth Has Oceans

Billion-Year-Old Space Water Found in Asteroid Ryugu May Be Why Earth Has Oceans

【編集部解説】

今回の発見が持つ意味を、少し丁寧に紐解いてみましょう。

従来、太陽系初期の小惑星内部で液体の水が活動していた期間は、形成直後の数百万年程度と考えられてきました。しかし東京大学の飯塚毅氏らの研究は、その常識を大きく覆すものです。リュウグウでは形成から10億年以上も後に水が流れていたことが、同位体分析という化学的な「時計」によって明らかになりました。

この発見が示唆するのは、地球の水の起源に関する理解の修正です。もし氷を長期間保持できる小惑星が多数存在したなら、惑星形成の後期段階でも継続的に水が地球へ供給されていた可能性があります。研究では従来推定の2〜3倍もの水が運ばれた可能性が指摘されており、これは地球の海洋量や、ひいては生命誕生の条件にも関わる重要な知見となるでしょう。

技術的な側面でも注目すべき点があります。わずか数ミリグラムのサンプルから複数元素を同時分離する新手法の開発は、今後の小惑星探査における分析精度の向上に貢献します。

次のステップとして、NASAが採取した小惑星ベンヌのサンプルとの比較が予定されています。この水活動がリュウグウ特有の現象なのか、それとも炭素質小惑星全般に見られるパターンなのかが判明すれば、太陽系形成モデル全体の見直しにつながる可能性を秘めています。

【用語解説】

はやぶさ2ミッション

JAXAが2014年に打ち上げた小惑星探査機による探査計画である。2018年に小惑星リュウグウに到着し、表面物質と地下物質のサンプル採取に成功した。2020年12月に地球へサンプルを持ち帰り、世界初の小惑星地下物質の回収を達成した。

ルテチウム・ハフニウム同位体

放射性崩壊を利用した年代測定手法で使われる元素である。ルテチウム176はハフニウム176へと崩壊するため、両者の比率から岩石の形成年代を推定できる。水などの流体が岩石中を移動すると、この同位体バランスが乱れることから、水活動の痕跡を検出できる。

炭素質小惑星

有機物や含水鉱物を多く含む小惑星の分類である。リュウグウやベンヌがこれに該当する。太陽系形成初期の物質を比較的よく保存しており、地球の水や有機物の起源を探る上で重要な研究対象となっている。

OSIRIS-RExミッション

NASAが2016年に打ち上げた小惑星探査機による計画である。2020年に小惑星ベンヌからサンプルを採取し、2023年9月に地球へ帰還した。リュウグウと同じく炭素質小惑星のサンプルを持ち帰ったため、比較研究が進められている。

【参考リンク】

JAXA はやぶさ2プロジェクト(外部)

JAXAによる小惑星探査機はやぶさ2の公式サイト。ミッション詳細、リュウグウ探査の成果、サンプル分析の最新情報を提供している。

東京大学大学院理学系研究科(外部)

今回の研究を主導した飯塚毅氏が所属する研究機関。地球惑星科学専攻では同位体地球化学や惑星科学の研究が行われている。

NASA OSIRIS-REx Mission(外部)

NASAによる小惑星ベンヌ探査ミッションの公式サイト。2023年に地球へサンプルを持ち帰り、現在分析が進められている。

Nature(科学誌)(外部)

今回の研究成果が掲載された国際的な科学誌。査読を経た高品質な研究論文を発表し、最新の科学的発見を世界に発信している。

【参考記事】

A billion-year journey of alkaline brines inside asteroid Ryugu(外部)

東京大学の飯塚毅氏らが発表した原著論文。従来推定の2〜3倍の水が初期地球に運ばれた可能性を同位体分析で実証している。

【編集部後記】

夜空を見上げたとき、あの星々の間を漂う小惑星が、私たちの足元にある海の起源を握っているかもしれない——そう考えると、宇宙と地球の距離が少し近く感じられませんか。はやぶさ2が持ち帰ったわずか数グラムのサンプルから、10億年前の水の記憶が読み解かれていく様子は、科学技術の精緻さに改めて驚かされます。次はベンヌのサンプルとの比較です。もし同じパターンが見つかれば、地球の「青さ」の起源がまた一歩明らかになるでしょう。みなさんは、地球の水がどこから来たと思っていましたか。この発見は、その答えを書き換えるかもしれません。