サイバーセキュリティニュース

イラン系Pay2Key.I2P、I2P初採用RaaSで4ヶ月400万ドル獲得

Published

6か月 agoon

By

TaTsu

イランの高度持続的脅威グループFox Kitten(UNC757)と関連するランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)グループPay2Keyが2025年2月にPay2Key.I2Pとして再浮上した。

同グループは2020年に初めて観測され、イスラエル組織への攻撃で知られていた。Pay2Key.I2Pは身代金ポータルと被害者通信にTorの代わりにInvisible Internet Project(I2P)を使用する初のランサムウェアグループである。

グループは2025年2月20日にロシアのダークウェブフォーラムで「Isreactive」名義でマーケティング攻勢を実施し、「イランの敵」に対する攻撃について、アフィリエイトの利益配分を70%から80%に引き上げた。

対象は主にイスラエルと米国である。2025年6月にはLinux対応版も追加された。4ヶ月間で51件の成功した身代金支払いを達成し、総額400万ドル以上を獲得、個別オペレーターは10万ドルの利益を得ている。MimicランサムウェアのELENOR-Corp亜種との技術的類似性も確認されている。

From: ![]() Pay2Key Ransomware Gang Resurfaces With Incentives to Attack US, Israel

Pay2Key Ransomware Gang Resurfaces With Incentives to Attack US, Israel

【編集部解説】

今回のPay2Key.I2Pの再浮上は、単なるサイバー犯罪の枠を超えた、地政学的な緊張とサイバー戦争の融合を象徴する事案です。この動きを理解するためには、まず技術的な側面から解説していきましょう。

I2Pネットワークの戦略的意味

Pay2Key.I2Pが注目される理由の一つは、ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)として初めてI2P(Invisible Internet Project)ネットワークを活用している点にあります。従来のランサムウェアグループの多くがTorネットワークを使用していたのに対し、I2Pの採用は技術的な進歩を示しています。

I2PはTorよりも匿名性が高く、特に双方向通信において優れた秘匿性を提供します。これにより、攻撃者と被害者間のコミュニケーション、アフィリエイトの管理、身代金の交渉などがより安全に行えるようになりました。

国家支援型APTとサイバー犯罪の境界線

Pay2Key.I2PとFox Kitten(UNC757)の関連性は、国家支援型の高度持続的脅威(APT)グループとサイバー犯罪組織の境界が曖昧になっている現実を浮き彫りにしています。Fox Kittenは2017年から活動しており、米国の学校、地方自治体、金融機関、医療施設を標的としてきました。

この融合により、従来の金銭目的のランサムウェア攻撃に、国家レベルの戦略的目標が組み込まれることになります。80%という高い利益配分は、純粋な経済的動機を超えた、イデオロギー的な目標達成への強いコミットメントを示しています。

RaaSビジネスモデルの革新

Pay2Key.I2Pは従来のRaaSモデルを革新しています。従来の開発者がツール販売のみで利益を得るモデルから、攻撃成功時の身代金全額を受け取り、実行者に一部を分配する新しいモデルに転換しました。

2025年2月20日にロシアのダークウェブフォーラムで「Isreactive」名義で投稿された募集では、1回の攻撃成功ごとに2万ドルの報酬が提示されており、この新しいビジネスモデルの実効性を示しています。

Mimicランサムウェアとの技術的連携

技術分析により、Pay2Key.I2PがMimicランサムウェアのELENOR-Corp亜種と多くの類似点を持つことが判明しています。これは単なる偶然ではなく、ランサムウェア・エコシステム内での技術共有や協力関係の存在を示唆しています。

具体的には、制限的なDACL(Discretionary Access Control List)の準備、プロセス権限の調整、監視プロセスの生成など、高度な回避技術が共通して実装されています。

サイバー戦争の新たなパラダイム

Pay2Key.I2Pの運営者が「停戦を破ることなくサイバー攻撃を実行できる」と主張している点は、現代のサイバー戦争における新たなパラダイムを示しています。物理的な軍事行動とサイバー攻撃の間に存在するグレーゾーンを巧妙に利用した戦略といえるでしょう。

この考え方は、サイバー空間における「戦争」と「平和」の概念を根本的に変える可能性があります。従来の国際法や軍事協定では対処しきれない新たな脅威の形態として注目されています。

経済的インパクトと業界への影響

4ヶ月で400万ドルという収益は、中小規模のランサムウェア組織としては驚異的な数字です。これは、地政学的動機と経済的インセンティブの組み合わせが、いかに効果的な動員力を持つかを示しています。

特に、個別オペレーターが10万ドルの利益を得ているという事実は、この種の活動への参加を促進する強力な経済的動機となっています。これにより、より多くのサイバー犯罪者がこの活動に引き寄せられる可能性が高まります。

防御側への技術的課題

Pay2Key.I2PがWindows Defenderの除外設定を悪用してアンチタンパリング防御を回避する手法は、従来のセキュリティ対策の限界を露呈しています。PowerShellスクリプトの難読化と組み合わせることで、検知を困難にする「盲点」を作り出しています。

Linux版の追加により、攻撃対象がさらに拡大し、企業のサーバーインフラストラクチャーも標的となる可能性が高まりました。これは、クロスプラットフォーム対応の包括的なセキュリティ戦略の必要性を強調しています。

地政学的背景と現在の情勢

この事案は、2025年5月から6月にかけてイランの脅威アクターによる攻撃が28件検出されるなど、現在の地政学的緊張の高まりと密接に関連しています。MuddyWater、APT33、OilRig、Cyber Av3ngers、Fox Kitten、Homeland Justiceといったイランのハッカーグループが、米国内の運輸・製造業組織を標的にしていることが確認されています。

長期的な地政学的影響

この事案は、サイバー空間における非対称戦争の新たな形態を示しています。国家支援型の攻撃グループが民間のサイバー犯罪者を動員し、経済的インセンティブと政治的目標を組み合わせることで、従来の抑止力を無効化する可能性があります。

今後、他の国家もこの手法を模倣する可能性があり、サイバー空間における「代理戦争」の常態化が懸念されます。これは、国際的なサイバーセキュリティ協力の枠組みや、サイバー攻撃に対する法的対応の見直しを迫る重要な転換点となるでしょう。

【用語解説】

ランサムウェア・アズ・ア・サービス(RaaS)

ランサムウェアを開発者が作成し、アフィリエイトが実際の攻撃を実行する分業モデル。開発者は技術提供、アフィリエイトは攻撃実行を担当し、身代金収益を分配する仕組みである。

高度持続的脅威(APT)

Advanced Persistent Threatの略。国家や組織が支援する高度なサイバー攻撃グループを指す。長期間にわたって標的に潜伏し、継続的に情報収集や破壊活動を行う特徴がある。

I2P(Invisible Internet Project)

Torと同様の匿名化ネットワーク技術。特に双方向通信において高い匿名性を提供し、ピアツーピア通信に特化している。Torよりも検知が困難とされる。

ハック・アンド・リーク攻撃

システムに侵入してデータを盗取し、身代金を要求すると同時に、支払いがない場合は盗んだ情報を公開すると脅迫する二重恐喝手法である。

侵害指標(IoC)

Indicators of Compromiseの略。サイバー攻撃の痕跡や特徴を示すデジタル証拠。IPアドレス、ファイルハッシュ、ドメイン名などが含まれる。

コマンド・アンド・コントロール(C2)

攻撃者がマルウェアに感染したシステムを遠隔操作するための通信チャネル。指令の送信や情報の収集に使用される。

PowerShell

Microsoftが開発したコマンドラインシェルとスクリプト言語。システム管理に使用されるが、攻撃者にも悪用される場合がある。

Windows Defender

Microsoft製のウイルス対策ソフトウェア。Windows OSに標準搭載されており、リアルタイムでマルウェアを検知・駆除する機能を持つ。

アンチタンパリング防御

セキュリティソフトウェアの設定や機能を無効化する攻撃を防ぐ保護機能。攻撃者による除外設定の追加などを阻止する。

Lemon Sandstorm

Microsoftが使用するFox Kittenの別名。同一のイラン系APTグループを指す異なる呼称である。

【参考リンク】

Morphisec(外部)

イスラエル発のサイバーセキュリティ企業。AMTD技術により未知の攻撃を予防的に防御するエンドポイントセキュリティソリューションを提供。

CISA(米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁)(外部)

米国国土安全保障省の機関で、国家のサイバーセキュリティとインフラ保護を担当。サイバー脅威に関する警告や対策情報を発信。

MITRE ATT&CK(外部)

サイバー攻撃の戦術、技術、手順を体系化したフレームワーク。セキュリティ専門家が脅威を分析・対策するための標準的な知識ベース。

Check Point Research(外部)

イスラエルのサイバーセキュリティ企業Check Pointの研究部門。最新のサイバー脅威に関する詳細な分析レポートを公開。

ClearSky Cyber Security(外部)

イスラエルのサイバーセキュリティ企業。中東地域のサイバー脅威に特化した分析を行い、APTグループの活動を追跡。

Nozomi Networks(外部)

OT(運用技術)セキュリティに特化したサイバーセキュリティ企業。産業制御システムやIoTデバイスのセキュリティソリューションを提供。

PRODAFT(外部)

スイスのサイバーセキュリティ企業。サイバー犯罪組織の追跡と分析に特化し、脅威インテリジェンスサービスを提供。

【参考記事】

Pay2Key’s Resurgence: Iranian Cyber Warfare Targets the West(外部)

Morphisecによる最新のPay2Key.I2P分析レポート。2025年2月の再浮上から4ヶ月で400万ドルを獲得した詳細な活動状況と技術的関連性を解説。

Iranian-Backed Pay2Key Ransomware Resurfaces with 80% Profit Share(外部)

The Hacker Newsによる包括的な分析記事。Pay2Key.I2PがI2Pネットワークを使用する初のRaaSプラットフォームとなった技術的意義を詳述。

イラン支援のPay2Keyランサムウェアが再登場、サイバー犯罪者に高額報酬(外部)

Black Hat Newsによる日本語解説記事。Pay2Key.I2Pの技術的特徴と地政学的背景、2025年2月20日のロシアダークウェブフォーラムでの活動開始について詳細に報告。

【編集部後記】

今回のPay2Key.I2Pの事案を通じて、サイバーセキュリティの世界が従来の「技術vs技術」の枠を超え、地政学的な複雑さを帯びてきていることを実感されたのではないでしょうか。

皆さんの組織では、このような国家支援型の脅威に対してどのような備えをされていますか?また、I2PのようなTorに代わる新しい匿名化技術の登場を、どのような視点で捉えていらっしゃるでしょうか。

私たちinnovaTopia編集部も、この急速に変化するサイバー脅威の状況を追いかけながら、技術の進歩が人類にもたらす光と影の両面を見つめ続けています。読者の皆さんと一緒に、この複雑な現代のテクノロジー環境を理解し、未来への備えを考えていければと思います。

サイバーセキュリティニュース

FortinetのSSL VPN・管理システムが連続標的、GreyNoise研究で6週間前兆パターン確認

Published

5か月 agoon

2025年8月13日By

TaTsu

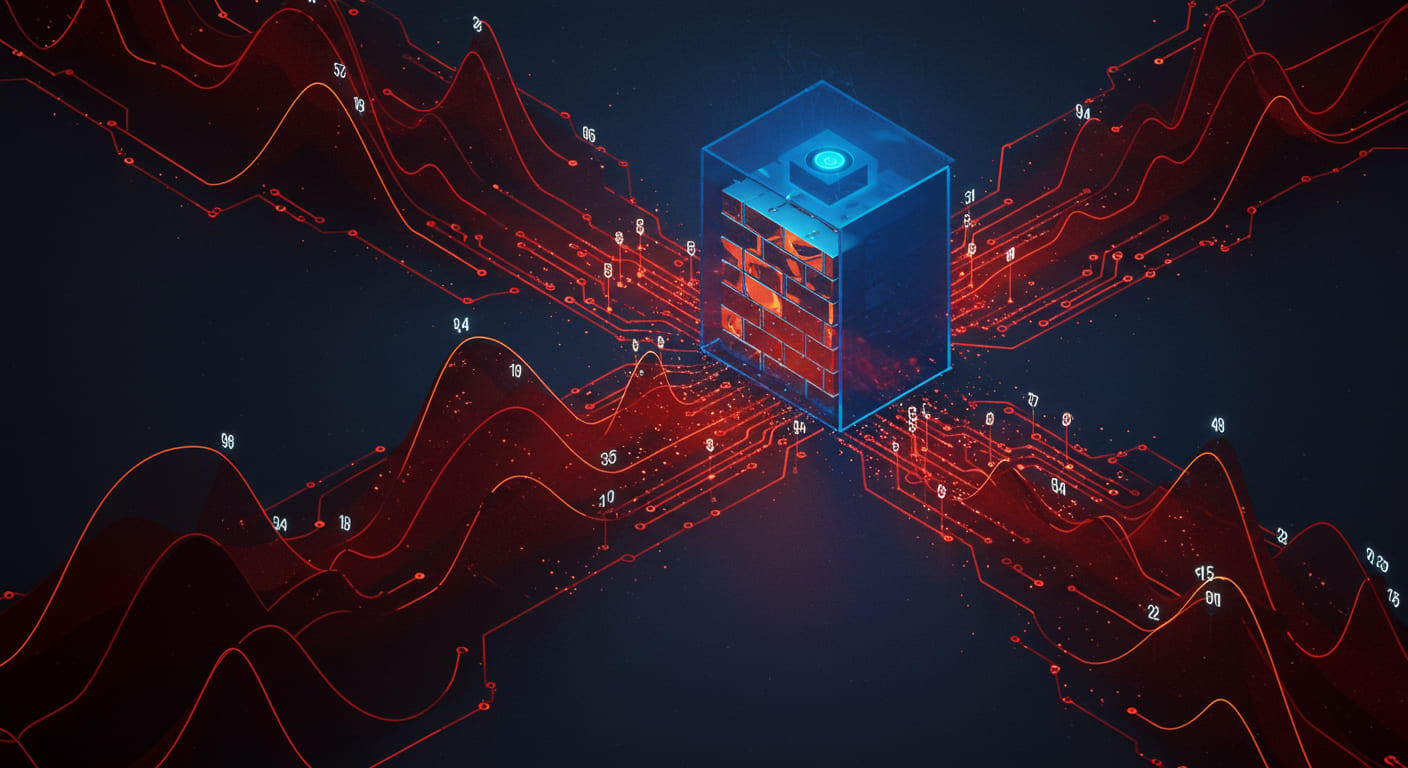

2025年8月3日、GreyNoiseはFortinet SSL VPNデバイスへのbrute-force(総当たり攻撃)トラフィックを780超のユニークIPアドレスから観測した。

過去24時間でも56件を確認し、米国、カナダ、ロシア、オランダ発で、標的は米国、香港、ブラジル、スペイン、日本だった。8月5日以前は単一のTCPシグネチャによるFortiOSプロファイルが対象で、以降は異なるシグネチャでFortiManagerを標的とした。

6月には米国Pilot Fiber Inc.管理の住宅ISPブロック内FortiGate機器に関連するクライアントシグネチャが確認された。こうした活動のスパイク後6週間以内に関連CVEが開示される傾向があるという。

From: ![]() Fortinet SSL VPNs Hit by Global Brute-Force Wave Before Attackers Shift to FortiManager

Fortinet SSL VPNs Hit by Global Brute-Force Wave Before Attackers Shift to FortiManager

【編集部解説】

本件は、Fortinetのエッジ系プロダクトを狙ったbrute-force(総当たり)活動が、短い期間でプロファイル横断的に変化した点に本質があります。

8月3日にFortiOS(SSL VPN)向けのトラフィックが顕著化し、8月5日以降はFortiManager(FGFM)プロファイルへと焦点が移ったことは、攻撃側のツールチェーンや運用基盤が柔軟にpivot(方向転換)可能であることを示しています。この「面から点へ、そして別の面へ」の切替は、単発の不審トラフィックではなく、攻撃指向性の強い連続した作戦行動として理解すべきです。

技術的には、GreyNoiseが用いるJA4+ベースのシグネチャやTCP/クライアント指紋の組合せ(meta signature(メタシグネチャ))が、波状的な2クラスタを識別し、ターゲットがFortiOSからFortiManagerへ移る様子を可視化しています。この観測により、同一もしくは共有基盤のツールが、エッジ向けの複数サービスに対して順次当たりを取りに行く「横持ち的スキャン/試行」を行っている可能性が高まります。

一見すると「パスワード当て」にすぎませんが、GreyNoiseのEarly Warning Signals(早期警告)研究では、こうしたスパイクの80%が6週間以内の新規CVE開示に先行する相関を示しており、特にVPNやファイアウォール、リモートアクセスなどエンタープライズのエッジ領域に限定的に観測されています。つまり、この種の活動は「ゼロデイの前哨(前振り)」や「攻撃者の在庫作成(inventorying)」として機能する局面があり、防御側にとっては事前に可動防御を高めるシグナルになり得ます。

FortiManagerへのシフトは特に重要な意味を持ちます。FortiManagerはポリシー配布や集中管理の要であり、資格情報や到達性の失陥は多拠点に連鎖するリスクを伴います。実際、Mandiantの過去調査では、FortiManager侵害により50超のデバイスから設定データが窃取された事例もあり、今回の標的変更は単なる攻撃手法の変化ではなく、攻撃者の戦略的高度化を示唆しています。

インフラ的観点では、6月の履歴に住宅系ISP(Pilot Fiber Inc.)ブロック内のFortiGateへ解決するクライアントシグネチャが見つかっており、residential proxy(住宅用プロキシ)か、在宅環境でのツール検証の可能性が示唆されています。この所見はアトリビューションを複雑化しますが、防御実務としては「レジデンシャル経路からの低ノイズ・分散的試行」を前提に、単純なASN/ホスティング除外だけに依存しない検知・遮断の工夫が必要であることを意味します。

実務上は、SSO/多要素認証の強制、管理プレーンの到達制限、API/管理チャネルのIP許可制、段階的レート制御、ログのJA4+シグネチャ相関監視、そして異常事前スパイク時の一時的ブロックリスト適用(GreyNoiseの動的リスト活用など)を組み合わせるべき局面です。規制・ガバナンス面では、「公開CVE後に動く」から「スパイク検知で先に動く」への転換がポイントであり、6週間のクリティカルウィンドウ(six-week critical window(6週間の重要期間))という定量的根拠は、経営・購買・運用における前広のリソース投入の合理化に寄与します。

【用語解説】

brute-force(総当たり攻撃)

認証情報を機械的に試行してログイン成功を目指す手法。

FortiOS

FortinetのFortiGateで動作するネットワーク/セキュリティ向けOS。

FortiManager(FGFM)

Fortinet機器群を集中管理する管理プレーン製品およびプロトコル(FGFM)。

TCPシグネチャ

通信のパケット特性から識別される固有パターンで、ツールや挙動の類似性を把握するために用いられる。

クライアントシグネチャ

接続元クライアントの挙動指紋で、TCPシグネチャと組み合わせてメタシグネチャとなる。

meta signature(メタシグネチャ)

TCPシグネチャとクライアントシグネチャを組み合わせた高精度な識別指標。

residential proxy(住宅用プロキシ)

住宅回線を経由して実IPを秘匿するプロキシ形態。

CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)

公知の脆弱性識別子で、ベンダー横断で共有される番号体系。

Early Warning Signals(早期警告シグナル)

GreyNoiseが提唱する、攻撃スパイクが新規CVE公開に先行する傾向に関する研究フレーム。

credential stuffing(クレデンシャルスタッフィング)

流出済み認証情報の使い回し試行攻撃。

JA4+

GreyNoiseが開発したネットワーク指紋技術で、TLS接続の詳細特徴を識別する手法。

【参考リンク】

Fortinet(外部)

FortiGateやFortiManagerなどのネットワーク/セキュリティ製品を提供する企業

FortiManager(外部)

Fortinet機器のポリシー配布や運用を集中管理するツール群

GreyNoise(外部)

インターネットの背景ノイズ/攻撃トラフィックを観測・タグ化し、脅威インテリジェンスを提供

GreyNoise Fortinet SSL VPNブルートフォース研究(外部)

2025年8月3日の780超IPスパイクやFortiManagerへのシフトを技術的に解説

GreyNoise Early Warning Signals研究(外部)

攻撃スパイクの80%が6週間以内のCVE公開に先行した傾向を示す研究

【参考記事】

Coordinated Brute Force Campaign Targets Fortinet SSL VPN(外部)

2025年8月3日の780超IP観測やFortiManagerシフトの一次情報を詳説

Early Warning Signals: When Attacker Activity Precedes New Vulnerabilities(外部)

216スパイクの80%が6週間以内のCVE公開に先行したとする定量結果を提示

Fortinet SSL VPNs targeted in renewed brute-force campaign(外部)

8月3日のスパイクとFortiManagerピボットを整理し、credential-stuffing攻撃の特徴も言及

GreyNoise Intelligence Releases New Research(外部)

80%の先行相関や6週間のクリティカルウィンドウをプレス発表として要約

【編集部後記】

今回の事案で印象的だったのは、攻撃者の「学習する姿勢」です。8月3日にSSL VPNを試し、8月5日以降はFortiManagerに焦点を移す——この柔軟性は、私たち防御側も見習うべき点かもしれません。

特に注目したいのは、住宅系IPからの攻撃の痕跡です。かつては「怪しいトラフィックは海外のホスティング業者から」という固定観念がありましたが、今や身近な回線経由での攻撃が現実となっています。皆さんの組織では、こうした「見た目は普通」のアクセスをどう見分けていますか。

GreyNoiseの「6週間前兆」研究は、サイバーセキュリティ業界に新たな時間軸をもたらしました。従来の「脆弱性が公開されてから対応」ではなく、「攻撃の兆候を察知して先手を打つ」アプローチは、まさに未来志向の防御戦略です。

読者の皆さんも、職場のログを眺める際に「これって何かの前兆かも?」という視点を持ってみてください。きっと新しい発見があるはずです。次回も、技術の最前線から皆さんに有益な情報をお届けします。

サイバーセキュリティニュース

Curly COMradesがNGEN COMハイジャックでMucorAgent展開、ジョージア・モルドバ狙うサイバースパイ活動が浮上

Published

5か月 agoon

2025年8月13日By

TaTsu

未報告の脅威アクターCurly COMrades(カーリー・コムレイズ)が、ジョージアの司法・政府機関及びモルドバのエネルギー配電企業を標的にサイバースパイ活動を行っている。

Bitdefender(ビットディフェンダー)は2024年半ばから追跡し、NTDSデータベースやLSASSメモリから認証情報を窃取しようとしたと報告した。攻撃はcurl(カール)とCOM(コンポーネントオブジェクトモデル)ハイジャックを多用し、MucorAgent(ミューコルエージェント)バックドアがNgen(ネイティブイメージジェネレーター)のCLSIDを悪用して永続化を実現した。

Resocks(リソックス)、SSH、Stunnel(スタネル)、SOCKS5(ソックスファイブ)、CurlCat(カールキャット)、RuRat(ルーラット)、Mimikatz(ミミカッツ)などのツールが使用された。

※このCurly COMradesは2023年11月以降活動が確認されている。

From: ![]() New ‘Curly COMrades’ APT Using NGEN COM Hijacking in Georgia, Moldova Attacks

New ‘Curly COMrades’ APT Using NGEN COM Hijacking in Georgia, Moldova Attacks

【編集部解説】

本件のキモは、NGEN COMハイジャックという「Windowsの最適化プロセスを悪用した低ノイズの永続化」と、「curl.exe中心のC2・流出設計」によって、監視をすり抜けながら長期潜伏を成立させている点です。ジョージアの司法・政府機関、モルドバのエネルギー配電企業という選好は、オペレーションがロシアの地政学的利益と整合するとの評価を裏づけます。

NGEN(Native Image Generator)のタスクは通常無効に見える一方、アイドル時や新規アプリ導入時など不定期にOS側で有効化され実行されます。Curly COMradesはCLSIDハイジャックでこの挙動にぶら下がり、SYSTEM権限下でMucorAgentを再起動させる導線を確保しています。この「予測不能性」は検知回避に寄与する反面、攻撃側も補助トリガーを併設している可能性が高いという含みも示されます。

MucorAgentは三段構成の.NETバックドアで、AMSI回避を挟みつつ暗号化PowerShellを実行し、出力をPNGに偽装してcurl.exeで外送します。ペイロードをindex.pngやicon.pngとして特定パスに置く運用は、ファイルベース監視の盲点を突く「無害化」手法の典型です。さらに、正規だが侵害済みのウェブサイトを中継に使うことで、トラフィック信頼モデルを逆手に取っています。

初期侵入は未特定ながら、内部横展開ではResocks、SSH、Stunnel、カスタムSOCKS5、そしてCurlCatによるlibcurlベースの難読化通信が併用され、認証情報取得ではNTDS抽出やLSASSダンプ、Mimikatz、PowerShellのAD列挙などが確認されています。この「既存ツール+LOLBin(Living Off the Land)」志向は、ゼロデイよりもステルス性と柔軟性を重視する近年の国家系スパイ活動の潮流と一致します。

エンタープライズにとってのインパクトは三層です。第一に、EPP/EDRが苦手とする「正規プロセス連携+不定期タスク」を突く永続化の成立で、アラートボリュームを上げずに居座られます。第二に、アイデンティティ基盤直撃(NTDS・LSASS)により、ネットワーク全域の信頼がドミノ的に崩され得ます。第三に、正規サイト中継とPNG偽装はDLPやプロキシのポリシー回避余地を広げ、出口監視の閾値設計を再考させます。

一方で、防御側にも手立てはあります。NGEN関連CLSIDの改変監視とスケジュールタスクの異常生成検出、curl.exeのネットワーク挙動(特に画像拡張子とPOST/PUTの組合せ)のプロファイリング、公開済みフォルダ(例:Users\Public\Documents)でのステージング検知は、実装難度に対して効果が見込めます。加えて、ドメインコントローラー周辺のボリュームシャドウコピー操作とLSASSアクセスの厳格監査は、アイデンティティ侵害の初期兆候として重要です。

規制・ガバナンス面では、重要インフラおよび公共部門に対し、「正規プロセス濫用」を前提にした行動ベース検知の義務化、アイデンティティ・レジリエンス(Tiering、PAW、LSA保護、CredGuard等)のベンチマーク適合、正規サイト経由の中継対策としてのDNS/HTTPS可視化要件が論点になります。地政学的背景を踏まえると、域内サプライチェーンの監視共通フレーム策定も急務です。

最後に、この事案は「検知されにくい仕組み自体」を足場にする設計思想が主流化していることを示します。NGENのようなメンテナンス機構の悪用、画像ファイル偽装、正規サイト中継—いずれも”当たり前の正常”に寄り添うため、シグネチャ一発での検知は難しくなります。だからこそ、攻撃パイプライン全体の前提(どのプロセスが、いつ、何を、どこへ)をモデル化し、逸脱を検出する「正常性の定義のアップデート」が企業防御の本丸になります。

【用語解説】

APT(Advanced Persistent Threat)

政治・産業スパイを目的に長期潜伏と継続的侵入を行う攻撃者像の総称。

COM(Component Object Model)

Windowsでオブジェクトを再利用・連携する仕組みで、CLSIDという識別子で管理される。

CLSID(Class Identifier)

COMクラスを一意に識別するGUIDで、レジストリ改変によりハイジャック悪用され得る。

NGEN(Native Image Generator)

.NETの事前コンパイル機構で、OSのアイドル等で不定期にタスクが実行される。

NGEN COMハイジャック

NGEN関連CLSIDを差し替え、SYSTEM権限で任意コード実行や永続化を実現する手口。

MucorAgent

.NET製の3段階インプラントで、AES暗号化PowerShellを実行し結果を外送するバックドア。

LSASSダンプ

認証情報を含むLSASSプロセスのメモリを抽出し、資格情報を窃取する技術。

NTDS(NTDS.dit)

Active Directoryのユーザーハッシュ等を格納するデータベースで、ドメイン侵害の主要標的。

LOLBins(Living off the Land Binaries)

OSや正規ツール(例:curl)を悪用し痕跡を目立たなくする手法。

CurlCat

libcurlを用い、侵害済み正規サイトを経由してHTTPSでC2と双方向通信するツール。

侵害済み正規サイト中継

乗っ取られた一般サイトをトラフィック中継に使い、検知回避と秘匿化を図る戦術。

【参考リンク】

Curly COMrades: A New Threat Actor Targeting Geopolitical Hotbeds(外部)

BitdefenderがCurly COMradesとMucorAgent、NGEN COMハイジャックの手口を技術詳細とともに解説する公式記事

Stunnel(公式)(外部)

TLSトンネリングを提供するオープンソースのプロキシで、平文プロトコルの暗号化ラッピングに用いられる

Microsoft Docs: CLSID Key(公式)(外部)

WindowsのCOMにおけるCLSIDの役割とレジストリ構造を解説する公式ドキュメント

Microsoft Docs: ngen.exe(公式)(外部)

NGENの目的、動作タイミング、最適化の仕組みを説明する公式ドキュメント

【参考記事】

Curly COMrades cyberspies hit govt orgs with custom malware(外部)

BleepingComputerの解説記事。MucorAgentの3段構成、AMSI回避、PNG偽装外送の詳細を補足

Russian-Linked Curly COMrades Deploy MucorAgent Malware in Eastern Europe(外部)

Hackreadによる概説。NGENハイジャックの前例がない手法とロシアの地政学的文脈を補強

【編集部後記】

今回のCurly COMradesによるNGEN COMハイジャック攻撃を調査していて、最も印象的だったのは「正常と異常の境界線がいかに曖昧になっているか」という点でした。NGENという.NETの最適化プロセスを悪用する発想は、攻撃者が単なる脆弱性悪用から、システムの「当たり前の動作」そのものを武器にする時代に入ったことを物語っています。

特に興味深いのは、curl.exeという開発者なら誰もが使う正規ツールを、C2通信の中核に据えた点です。これは「怪しいツールを持ち込まず、その場にあるもので済ませる」というLiving Off the Landの思想が、もはや攻撃の常識になりつつあることを示しています。防御側としては、「何が悪意ある行動か」を再定義する必要に迫られているのが現状です。

皆さんの組織では、こうした「正規プロセスを悪用した攻撃」への備えはいかがでしょうか。従来のシグネチャベース検知だけでは限界がある中、どのような行動ベース監視や異常検知を導入されていますか?また、アイデンティティ基盤の保護について、現場ではどんな課題を感じておられるでしょうか。ぜひコメントで実体験や対策のアイデアを共有していただけると、読者同士で学び合えると思います。

サイバーセキュリティニュース

サイバー犯罪2大グループ「ShinyHunters」「Scattered Spider」連携、Salesforce経由恐喝攻撃の新展開

Published

5か月 agoon

2025年8月13日By

TaTsu

2025年8月12日、ReliaQuestはShinyHuntersとScattered Spiderが連携し、Salesforce顧客を標的としたデータ恐喝攻撃を実施していると報告した。

両者はvishing(音声フィッシング)やOkta偽装フィッシング、VPNによるデータ流出秘匿など類似の戦術を用いている。ShinyHuntersは2020年から活動し、BreachForumsの運営に関与、2025年6月に第4期を開始したが同月9日頃に閉鎖した。フランス当局は6月、関係者4人を逮捕した。

8月8日にはShinyHunters、Scattered Spider、LAPSUS$を名乗るTelegramチャンネルが出現し、RaaS「ShinySp1d3r」開発を主張したが3日後に消滅した。700超のフィッシング関連ドメイン分析で、7月以降金融企業を狙う登録が12%増加し、テクノロジー企業向けは5%減少した。

From: ![]() Cybercrime Groups ShinyHunters, Scattered Spider Join Forces in Extortion Attacks on Businesses

Cybercrime Groups ShinyHunters, Scattered Spider Join Forces in Extortion Attacks on Businesses

【編集部解説】

今回のポイントは、従来「資格情報の窃取とデータベース流出」で知られたShinyHuntersが、Scattered Spiderの代名詞的手口を取り込み、SaaS基盤(Salesforce)を起点に恐喝へ接続する「戦術ポートフォリオ」を拡張したことです。属性の断定には慎重さが要りますが、戦術・インフラ・標的セクターの重なりが濃く、オペレーション面の連携または持続的な交流があると見るのが実務的です。

同時に、Googleが警鐘を鳴らしたUNC6040のvishing(ビッシング)→OAuth濫用→Salesforceデータ抽出→恐喝の一連の流れは、多数企業に波及可能な「SaaS時代の攻撃プリミティブ」を提示しました。攻撃者は正規UXと権限モデルの文脈に溶け込み、長命トークンや正規アプリのワークフローを悪用して可視性の死角を突きます。

この攻撃の難所は、マルウェアよりも「人間—業務—SaaS」の接点に潜む点です。voice phishing(音声フィッシング)でヘルプデスクを装い、SalesforceのConnected Appを承認させる、Okta偽装でSSO資格情報を収集する、Mullvad VPN等で流出経路を秘匿する、短命ドメインを高速回転させる——いずれも組織の運用現実に寄り添う設計です。検知は従来型のマルウェア前提モデルでは後手に回りやすいです。

影響範囲については、直近のドメイン観測から「金融サービス」へのシフトが示唆され、保険・銀行・決済のCRM/ケース管理が主戦場になる可能性があります。一方、テック企業向けの偽装は相対的に減少の傾向が示されましたが、標的選好は機会依存で流動的です。この変化は、流出データの再販・二次詐欺(高精度ターゲティング)・サプライチェーン横断の踏み台化に直結します。

規制・ガバナンス面では、SSO/MFA実装が万能でないことを前提に、OAuth権限・長命トークン・Connected Appの統制が監査の焦点になります。ログ保存は「アプリ行為とデータアクセス粒度」を押さえ、短命ドメインや住宅系プロキシ環境を前提にした「行動学的検知」への転換が実務的です。また、委託・共同利用のCRMデータ管理における「同意と目的外利用」「二次流通リスク」も再設計が要ります。

ポジティブな側面として、ReliaQuestや複数の脅威インテリジェンスがTTPの特定性を高め、インフラの指紋化と早期介入(短命ドメインの封じ込め、Okta偽装キットの検知)に実装知を提供し始めています。クラウド事業者とSaaSベンダーの協調による検知・通報・テイクダウンも、ドメイン回転速度に追随する形で成熟しつつあります。

一方のリスクは、脅威側の”クラウト化”です。Telegram上の「Scattered LAPSUS$ Hunters」は短命でしたが、RaaS志向(ShinySp1d3r)やブランディング増幅を狙う情報心理戦の色彩が濃く、初期侵入のB2B化(initial access broker)との役割分担が進む可能性があります。The Comという緩やかな上位集合体の下で、手口・インフラ・人材が「共有地化」するほど、個別グループの摘発が波及抑止に直結しにくくなります。

長期的には、「SaaSの業務同化度」が高い企業ほど、攻撃者にとってUX駆動の社会工学が効く構造が続きます。MFA疲労、ヘルプデスク模倣、正規アプリの再梱包という「人と業務」に寄り添う戦術は、防御側にも同じレイヤの介入(就業動線に沿うトレーニング、承認画面のUXハードニング、権限スコープの最小化、アプリ間連携の検査ゲート)を要求します。犯行主体の同定に過剰に拘泥するより、戦術連鎖を分断する「行動ベースの最小介入点」を設計することが、現実的な被害最小化に直結します。

最後に、事実関係への注記です。連携の断定は依然として「状況証拠の積み上げ」に留まる一方、対象セクターの重なり、BreachForums上の”Sp1d3rhunters”、ドメイン命名規則の一致、vishingとOkta偽装、Mullvadを介した流出——これらの符合は多源的に確認されています。誇張よりも、「戦術の可搬性と共有」を前提にSaaS統制を再設計することが、読者企業にとっての最短距離だと考えます。

【用語解説】

vishing(ビッシング)

voice phishing(音声フィッシング)の略で、電話や音声チャットを使ったソーシャルエンジニアリングの詐欺手口である。

social engineering(ソーシャルエンジニアリング)

人間の心理や業務手順を突く手口で、技術的脆弱性ではなく人の判断を悪用する攻撃である。

Okta偽装フィッシング

OktaのSSOログイン画面に似せた偽ページで認証情報を入力させる手口である。

VPN obfuscation(VPN難読化)

MullvadなどのVPN経由で流出経路を隠し、追跡や検知を困難にする手法である。

SSO(シングルサインオン)

1つの認証で複数サービスへアクセスできる仕組みで、偽装ログインページが狙われやすい。

ransomware-as-a-service(RaaS)

ランサムウェアの提供をサービス化し、アフィリエイトが攻撃を実行する犯罪ビジネスモデルである。

The Com(ザ・コム)

英語話者のサイバー犯罪者ネットワークの呼称で、SIMスワップや恐喝などの活動に関与するとされる。

SIM swapping(SIMスワッピング)

携帯キャリアで番号を攻撃者のSIMに移し替え、SMS認証などを乗っ取る手口である。

ドメインインフラの回転

短命のフィッシング用ドメインを多数登録・使い捨てして検知やブロックを回避する運用である。

extortion(恐喝)

盗んだデータの暴露や営業妨害を示唆し、身代金の支払いを迫る行為である。

【参考リンク】

ReliaQuest(公式)(外部)

脅威インテリジェンスと検知・対応を提供するセキュリティ企業で、本件の戦術分析レポートを公開している。

DataBreaches.net(特集)(外部)

ShinyHuntersの恐喝動向やGoogleへの要求言及など、当事者発言を含む取材記事を掲載している。

【参考記事】

ShinyHunters Targets Salesforce Amid Clues of Scattered Spider Collaboration(外部)

ShinyHuntersのSalesforce標的化と、Scattered Spiderとの戦術・インフラ重複を分析する。700超の2025年登録ドメインや7月以降の金融向け増加(+12%)とテック向け減少(-5%)を示し、連携可能性と今後の金融・テクノロジーサービスへの拡大を指摘する。

Researchers firm up ShinyHunters, Scattered Spider link(外部)

Salesforce Data Loaderなどの正規アプリ悪用、Okta偽装、Mullvad VPNの利用など、Scattered Spiderの”標章的”手口への移行を具体例で説明し、The Comとの関連を含めて連携説を補強する。

Financial Services Could Be Next in Line for ShinyHunters(外部)ドメイン分析に基づき、7月以降の金融企業向けドメイン登録が12%増加、テック向けが5%減少した点を強調し、銀行・保険・金融サービスへのリスク上昇を解説する。

Three notorious cybercrime gangs appear to be collaborating(外部)

Telegramチャンネル上の誇示的投稿、RaaS「ShinySp1d3r」主張、短期間でのチャンネル消失を報じ、ブランド増幅と混乱を狙う新段階の恐喝手法として位置づける。

ShinyHunters sent Google an extortion demand; Shiny comments on current activities(外部)

ShinyHuntersがGoogleに恐喝要求を送付したとする当事者の発言を記録し、時期的経緯や今後の攻撃示唆を含むチャット内容を紹介する。

Are Scattered Spider and ShinyHunters one group or two? And who did France arrest?(外部)

UNC6040/UNC6240とUNC3944の区別・重複、BreachForumsの@Sp1d3rhunters、支払い事例の示唆など、帰属の混線と連携の可能性を整理する調査記事である。

【編集部後記】

SalesforceやOktaといった、私たちが日常的に使うSaaSプラットフォームを狙った攻撃が、ここまで巧妙化している現実に驚かれたのではないでしょうか。ShinyHuntersとScattered Spiderという「別々の脅威」が戦術を共有し、連携の可能性まで示している今回の事例は、サイバーセキュリティの地殻変動を象徴しています。

特に注目すべきは、従来のマルウェア中心の攻撃から「人と業務フローの隙間」を突く手法への進化です。電話で巧妙にヘルプデスクを装うvishing、見慣れたOktaログイン画面の偽装、正規アプリを装った承認要求——これらはすべて「普通の業務」に溶け込む設計になっています。技術的な防御だけでは限界があることを、改めて痛感させられます。

金融業界への標的シフト(+12%)も看過できません。顧客の資産や個人情報を扱う金融機関が狙われれば、その影響は個人から企業、そして社会全体へと波及します。一方で、ReliaQuestのような脅威インテリジェンス企業が戦術パターンを可視化し、防御側の対応力向上に貢献していることは希望的な要素です。

私たち一人ひとりができることは、「疑う習慣」を身につけることかもしれません。突然の電話、見慣れない承認画面、普段と違うログイン要求——これらに遭遇したとき、立ち止まって考える時間を作ることが、組織全体を守る第一歩になります。テクノロジーは人を進化させますが、その前に人自身が進化する必要があるのかもしれません。