テクノロジーとエンタメニュース

7月31日【今日は何の日?】「蓄音機の日」音楽再生機器の歴史を振り返る

Published

5か月 agoon

By

さつき

7月31日は「蓄音機の日」です。想像してみてください。150年前、初めて人間の声が機械から蘇った瞬間の衝撃を。今日私たちが当たり前に楽しんでいる音楽体験は、実はとてつもない技術革命の積み重ねなのです。

蓄音機の誕生から現代のワイヤレス骨伝導イヤホンまで、音楽再生技術の進歩は単なる技術革新を超えて、私たちの生活そのものを魔法のように変えてきました。エジソンの小さな錫箔シリンダーから始まった物語は、今や宇宙空間でも音楽を楽しめる時代へと続いています。

本記事では、音の記録と再生という人類の夢が実現した感動的な瞬間から、まだ見ぬ未来の驚くべき音楽体験まで、その壮大で胸躍る歴史を一緒に旅していきましょう。

蓄音機の誕生:音を捉えた天才の発明

エジソンの偉大なる発見

1877年、トーマス・エジソンが世界を震撼させる発明を成し遂げました。世界初の実用的な音声録音・再生装置である蓄音機(フォノグラフ)の誕生です。11月21日に発表され、12月6日頃に最初の実動モデルが完成、特許は1878年2月19日に発行されました。

当時の人々にとって、これは文字通り「魔法」でした。死者の声さえも蘇らせることができる装置として、世界中が息を呑んだのです。科学者たちは興奮し、一般市民は恐れおののき、そして音楽愛好家たちは新たな可能性に心を躍らせました。

エジソンの蓄音機は実にシンプルな構造でした。回転する錫箔シリンダーに音の振動を物理的な溝として刻み込み、それを針でなぞることで音を再生するのです。初めて録音された言葉は「Mary had a little lamb」という童謡。この瞬間、人類は初めて「時間を保存する」という神のような力を手に入れたのです。

初期の技術的課題と改良への情熱

しかし、革命への道のりは平坦ではありませんでした。初期の蓄音機は録音時間が短く、音質も粗悪でした。エジソンの最初の蓄音機で使用された錫箔は、まるで繊細な花びらのようにすぐに劣化し、実用性に欠けていました。

ところが、エジソンの情熱は止まりませんでした。1888年、彼は蝋管式蓄音機を開発します。蝋(ワックス)という素材の採用により、まるで魔法のように音質が向上し、繰り返し再生が可能になったのです。

蝋製レコードは当時の人々にとって革命的でした。蝋の持つ柔らかさが音溝の精密な刻印を可能にし、針による摩耗も錫箔に比べて驚くほど改善されました。この蝋管レコードは1890年代から1900年代初頭にかけて商業的な大成功を収め、音楽産業の礎を築いたのです。

そして忘れてはならないのが、ドイツ系アメリカ人のエミール・ベルリナーです。1887年、彼は平円盤式のグラモフォンを発明し、シェラック樹脂を使用した円盤レコードを開発しました。1887年11月8日に最初の特許を取得したこの発明が、現在まで続くレコード産業の真の出発点となったのです。

『Dr.STONE』に見る音を残すという根源的欲求

音響技術の進化を語る上で、漫画『Dr.STONE』のエピソードは示唆に富んでいます。文明が崩壊した3700年後の世界で、主人公たちが発見するのは、石化直前の人類がガラス瓶の底に刻んだ一枚のレコードでした。そこに記録されていた歌姫リリアンの歌声は、文化が失われた世界の人々の心を震わせ、文明復興の原動力となります。これは、高度な技術が失われてもなお「音を、文化を、想いを未来へ残したい」という人間の根源的な欲求が、最も原始的な物理記録の原理へと回帰することを示す象徴的な物語です。

音楽再生機器の進化:技術革新という名の冒険

機械式レコードプレーヤーの黄金時代(1890年代〜1940年代)

19世紀末から20世紀前半は、まさに機械式レコードプレーヤーの黄金時代でした。78回転のSPレコードが世界標準となり、3〜4分という時間制限が楽曲の構造すら決定づけました。今でも多くのポップソングが3〜4分なのは、実はこの時代の名残なのです。

ビクトローラやコロムビア・グラフォノーラといった名機たちは、まるで家具のような美しさを持ちながら、家庭に音楽の魔法をもたらしました。電力を必要としないゼンマイ仕掛けで動作するこれらの機器は、大きなホーンから響く独特の温かみのある音で、現在でもヴィンテージオーディオ愛好家たちの心を掴んで離しません。

電気の力が音楽を変えた(1920年代〜)

そして1925年、音楽界に電撃が走りました。ウエスタン・エレクトリック社が電気録音技術を実用化したのです。マイクロフォンとアンプという新たな魔法の道具により、従来の音響録音では決して捉えることのできなかった音域の拡大と、驚異的な音質向上が実現されました。

オーケストラの壮大な響き、ヴァイオリンの繊細な音色、ピアノの力強いタッチ──すべてが、まるでその場にいるかのような臨場感で記録できるようになったのです。音楽家たちは興奮し、聴衆は感動に震え、音楽産業は新たな時代の扉を開いたのです。

LP・EPレコードが起こした革命(1940年代〜1950年代)

1948年6月21日は、音楽史に刻まれるべき記念すべき日でした。コロムビアレコードが33 1/3回転のLPレコードを発表したのです。最初のLPレコードは、ナタン・ミルスタインがメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏したML 4001。

従来の78回転レコードの4倍以上の収録時間(片面約23分)──これは革命でした!ついにベートーヴェンの交響曲を途中で止めることなく聴けるようになったのです。クラシック愛好家たちの長年の夢が叶った瞬間でした。

翌1949年のRCAによる45回転EPレコードの登場により、現在でも続くアルバム文化とシングル文化の基盤が完成。音楽の楽しみ方が根本的に変わった歴史的瞬間でした。

ステレオの魔法(1950年代〜)

1958年、音楽にまた新たな魔法がかかりました。ステレオレコードの実用化です。左右の音の分離により、リスナーは楽器の配置や音の奥行きを肌で感じられるようになりました。オーケストラの中に入り込んだような、まるで3D映画を聴いているような感動体験の始まりでした。

カセットテープとウォークマンが起こした文化革命(1960年代〜1990年代)

1963年、フィリップス社がコンパクトカセットという小さな革命家を世に送り出しました。小型で扱いやすく、しかも録音まで可能──若者たちが飛び付かないわけがありませんでした。

そして1979年7月1日、ソニーがウォークマンを発売した瞬間、世界は変わりました。音楽が初めて「持ち歩けるパーソナルな体験」となったのです。通勤電車の中で、公園を散歩しながら、ジョギング中に──私たちの日常のあらゆるシーンに音楽が寄り添うようになりました。

「ミックステープ」文化の誕生は特に感動的でした。好きな人に想いを込めて選曲したテープを渡す──デジタル時代の今では失われてしまった、ロマンチックで手作りの愛情表現でした。

CDが開いたデジタルの扉(1980年代〜)

1982年、ソニーとフィリップスが共同開発したCDが登場しました。デジタル技術により、理論上は永久に劣化しない完璧な音質──これは音楽愛好家たちにとって夢のような話でした。74分という収録時間は、ベートーヴェンの第9交響曲が丸ごと収まるように設計されたという美しいエピソードもあります。

CDの普及は音楽産業に稲妻のような衝撃をもたらしました。製造コストの削減、音質の安定性、コンパクトさ──すべてが音楽の民主化を促進し、1990年代の音楽産業黄金時代の基盤となったのです。

MDとDATの儚い輝き(1990年代)

ソニーが開発したMD(ミニディスク)は、まさに時代の申し子でした。CDの音質とカセットテープの録音機能を併せ持つ、当時としては夢のような製品。デジタル録音が可能で、曲の編集も思いのまま。特に日本では音楽ファンの心を鷲掴みにしました。

DAT(デジタルオーディオテープ)はプロフェッショナル向けの高音質録音媒体として脚光を浴びましたが、著作権保護の複雑な問題により、一般への普及は叶いませんでした。技術的には素晴らしかったのに、時代の波に翻弄された悲運の技術だったのです。

デジタル時代の到来と音楽体験の大変革

MP3とデジタルオーディオプレーヤーの衝撃(1990年代後半〜2000年代)

1995年のMP3フォーマット標準化は、音楽界に巨大な地殻変動をもたらしました。音楽がデジタルファイルになる──これまでの物理メディアの概念を根底から覆す革命的な変化でした。

1998年に登場したRio PMP300は小さな機器でしたが、その意味は計り知れませんでした。そして2001年、スティーブ・ジョブズが「1000曲をポケットに」という魔法の言葉とともにiPodを発表した瞬間、音楽業界は永遠に変わったのです。

iTunes Store(2003年)の開始により、楽曲の個別購入という全く新しいビジネスモデルが誕生。音楽ファンは初めて、アルバムの中から好きな曲だけを合法的に購入できるようになりました。

ストリーミングが起こした音楽革命(2000年代後半〜)

2006年のSpotify設立は、音楽史上最大級のパラダイムシフトの始まりでした。「所有」から「アクセス」へ──この概念の転換は、まさに音楽の民主化そのものでした。月額定額制で数千万曲にアクセスできるなんて、ほんの20年前には SF の世界の話だったのです。

Apple Music、Amazon Music、YouTube Musicの参入により、ストリーミング市場は爆発的な成長を遂げました。アーティストの収益構造、楽曲制作のアプローチ、リスナーの音楽発見方法──すべてが根本的に変わりました。

特に興味深いのが、AIアルゴリズムによる楽曲推薦システムです。あなたの音楽的嗜好を学習し、まだ知らない素晴らしい楽曲を提案してくれる──まるで音楽の世界に住む優秀な友人を得たような感覚です。

ワイヤレス・モバイル時代の新次元

Bluetooth技術が切り開いた無線の世界(2000年代〜)

Bluetooth技術の普及により、ついに音楽がケーブルという最後の束縛から解放されました。初期のBluetooth音質は正直言って有線に劣っていましたが、aptX、LDAC、AACなどの高音質コーデックの開発により、今では有線と遜色ない、いや時には有線を超える音質まで実現しています。

完全ワイヤレスイヤホンの革命(2010年代〜)

2016年9月7日、スティーブ・ジョブズなき後のAppleが再び世界を驚かせました。AirPodsの発表です。12月13日にオンライン販売開始、12月20日に店頭販売が始まった瞬間、音楽リスニング体験は完全に変わりました。

最初は「耳から白い棒が出ている」と笑われることもありましたが、使ってみた人々は皆、その魔法のような利便性に心を奪われました。左右独立型の完全ワイヤレスイヤホンは、従来の「音楽を聞く」という行為を「音楽と生活する」体験に昇華させたのです。

現在では、ノイズキャンセリング、外音取り込み、音声アシスタント連携、健康モニタリングなど、SF映画で見たような機能が当たり前に搭載されています。イヤホンはもはや単なる音楽再生機器ではなく、私たちの生活を豊かにする万能パートナーなのです。

骨伝導技術の驚くべき可能性

骨伝導イヤホンという革新的技術をご存知でしょうか。骨を通じて内耳に音を伝える、まるで未来の技術のような仕組みです。耳を塞がないため周囲の音も自然に聞こえ、長時間使用でも耳への負担が驚くほど少ないのです。

スポーツシーンでの安全性、業務用途での実用性──骨伝導技術は新たな音楽体験の地平を切り開いています。

ハイレゾリューション音源と音質への飽くなき追求

ハイレゾ音源の登場

2010年代以降、音楽ファンの間で「ハイレゾ」という言葉が魔法の呪文のように語られるようになりました。CD品質(16bit/44.1kHz)を遥かに超える24bit/96kHz、さらには32bit/384kHzという超高音質フォーマット──まるでスタジオの中にいるような、生々しい音楽体験が家庭で可能になったのです。

DSD(Direct Stream Digital)技術の魅力

ソニーが開発したDSD技術は、従来のPCM方式とは全く異なる1bit方式を採用しています。SACDで使用されるこの技術は、デジタルでありながらアナログのような自然で温かい音質を実現するとされ、オーディオマニアたちの心を掴んで離しません。

MQAという野心的な挑戦

英国Meridian社が開発したMQA技術は、ハイレゾ音源をコンパクトに圧縮しながらも原音の品質を保持するという、一見不可能に思える技術でした。革新的でしたが、複雑なライセンス問題により普及は限定的──技術の素晴らしさだけでは成功できない現実を物語っています。

空間オーディオと没入型音響体験の新世界

バイノーラル録音と3Dオーディオの魔法

人間の聴覚の精巧な仕組みを利用したバイノーラル録音技術により、ヘッドフォンでも驚くほど立体的な音響空間を再現できるようになりました。まるでその場にいるような臨場感──ゲームや映画、VRコンテンツでの活用により、エンターテインメントの可能性は無限に広がっています。

Dolby AtmosとApple Spatial Audioの革新

映画館でお馴染みのDolby Atmos技術が音楽分野に進出し、従来のステレオという概念を根底から覆しました。360度に広がる音響空間──まるで音楽の中に入り込んだような感覚は、一度体験すると元には戻れません。

Apple Spatial Audioの登場により、この驚異的な音響体験が一般消費者にも身近になりました。未来は確実に、私たちの方へ歩いてきているのです。

未来の音楽再生機器:想像を超える音楽体験への扉

脳内インプラント音楽システムの可能性

2040年代には、SF映画でしか見たことのない光景が現実になるかもしれません。脳に直接埋め込まれた極小チップが音楽再生装置となる時代の到来です。聴覚器官を完全にバイパスし、聴覚野に直接音楽信号を送信することで、現実では絶対に不可能な音響体験が実現するでしょう。

想像してみてください。失聴者も健聴者と同じ、いや、それ以上の豊かな音楽体験を得られる世界を。技術が人間の可能性を無限に広げる、感動的な未来がそこにあります。

量子もつれ音響通信という奇跡

量子力学の神秘的な原理を応用した音楽伝送技術──これが実現すれば、物理的距離という概念が音楽から消え去るでしょう。地球の裏側の親友とリアルタイムで同じ音楽を「量子同期」して楽しんだり、宇宙空間の宇宙飛行士と地上の家族が同じコンサートを体験したり──距離という壁を超越した究極の音楽体験が待っているのです。

DNA音楽ストレージの驚異

遺伝子工学の進歩により、私たちの細胞そのものが巨大な音楽ライブラリになる日が来るかもしれません。DNA に直接書き込まれた音楽データに、思考だけでアクセスできるようになったら──それはまさに人類の進化そのものです。

さらに想像を絶するのは、遺伝的に音楽を次世代に継承できる可能性です。「遺伝的音楽記憶」──祖父母の愛した楽曲が、遺伝子を通じて孫に受け継がれる美しい世界が実現するかもしれません。

タイムトラベル音響技術への憧憬

過去の音環境を完璧に再現する技術が完成したら、どんなに素晴らしいでしょうか。モーツァルトが実際に演奏したピアノの音色、ベートーヴェンが指揮した交響楽団の迫力、ビートルズがアビー・ロード・スタジオで繰り広げたセッションの空気感──時空を超えた音楽体験が、私たちを歴史の目撃者にしてくれるのです。

意識拡張音楽システムの可能性

音楽が単なる娯楽を超えて、人間の能力を拡張するツールになったら──そんな未来も夢ではありません。脳の可塑性を利用し、特定の周波数パターンにより学習能力を向上させたり、芸術的インスピレーションを誘発したりできるようになるでしょう。

音楽を聴くだけで頭が良くなる、創造性が爆発的に高まる──そんな魔法のような技術が現実になるかもしれません。

並行宇宙音楽アクセスという究極の夢

理論物理学の発展により、もしかすると並行宇宙の音楽にアクセスできる技術が誕生するかもしれません。別の宇宙では、私たちとは全く異なる進化を遂げた音楽文化が存在している可能性があります。

想像してみてください。無限の並行宇宙から無限の音楽を楽しめる究極のエンターテインメント──それは音楽ファンにとって最高の贈り物になるでしょう。

感情操作音響技術の希望ある未来

軍事技術として開発された感情操作音響技術が、やがて人類の幸福のために活用される日が来るでしょう。うつ病や不安障害を癒やす治療音楽、創造性を最大化する魔法のBGM、深い瞑想状態へと導くスピリチュアルサウンド──音楽が医療や福祉の分野で革命を起こすのです。

惑星間音楽ネットワークの壮大なビジョン

人類の宇宙進出とともに、火星、木星の衛星、そして遥か彼方の太陽系外惑星間で音楽ネットワークが構築される日がやってくるでしょう。各惑星の独特な重力や大気が生み出す音響特性を活かした「惑星固有音楽」──想像するだけでワクワクしませんか?

宇宙規模での音楽文化交流が始まれば、私たちの音楽的視野は無限に広がることでしょう。

不死化音楽意識という感動的な可能性

人間の意識をデジタル化する技術が確立されれば、偉大な音楽家たちの創作活動が永続的に続く可能性があります。バッハ、モーツァルト、ビートルズ──過去の天才たちの意識がAIと融合し、現代の技術と彼らの才能が組み合わさった革新的な楽曲を生み出し続ける「不死の音楽家」たち。

音楽史上最も偉大な作曲家たちが、現代に蘇って新作を発表する──そんな夢のような未来が待っているかもしれません。

蓄音機の日に込める想い:技術と文化の美しい共進化

蓄音機の発明から約150年──この期間の音楽再生技術の進歩は、まさに人類の創造力の結晶です。しかし最も感動的なのは、技術の進歩が単なるスペック向上にとどまらず、私たちの音楽体験、ひいては人生そのものを豊かに変革し続けてきたことです。

レコードが生み出したアルバムという芸術形式、カセットテープが可能にした心温まるミックステープ文化、CDが推進したデジタル革命、ストリーミングが実現した音楽の完全民主化、そして完全ワイヤレスイヤホンがもたらした日常への音楽の完全統合──それぞれの技術革新は、新たな音楽文化という美しい花を咲かせてきました。

現在、私たちは間違いなく音楽史上最も恵まれた時代を生きています。バッハの荘厳なフーガから最新のK-POPヒット曲まで、人類が生み出したあらゆる音楽に瞬時にアクセスでき、好みや気分に応じて様々な再生機器を選択できます。これほど豊かな音楽環境は、人類史上かつて存在しませんでした。

蓄音機の日である7月31日は、この信じられないほど豊かな音楽環境が、エジソンをはじめとする無数の技術者、才能ある音楽家、そして音楽を心から愛する人々の情熱と創造力によって築き上げられてきたことを、感謝とともに振り返る特別な日です。

未来の音楽体験がどのような形になるかは、まだ誰にも分かりません。しかし一つだけ確実なことがあります──技術への探究心と音楽への深い愛が結び付く限り、私たちの音楽体験はこれからも限りなく豊かで、驚きと感動に満ちたものになり続けるということです。

エジソンが初めて「Mary had a little lamb」を録音し、それが機械から蘇った時の純粋な驚きと感動を、私たちは形を変えながらも今なお体験し続けています。そしてこれからも、新たな技術が私たちに新たな感動を与え続けてくれることでしょう。

音楽の未来は、きっと私たちの想像を遥かに超えて素晴らしいものになるはずです。

Googleは、Valveとの提携により2022年3月にローンチしたChromebook向けSteam Betaを2026年1月1日で終了すると発表した。

このプログラムは特定のChromebookでChromeOSのLinux(Crostini)環境を通じてLinuxベースのSteamゲームをネイティブ実行することを可能にしていた。ChromeOSランチャーからSteamをインストールしようとするユーザーには、インストール済みゲームが2026年1月1日以降プレイできなくなるという終了通知が表示される。

Steam for Chromebookはパフォーマンスがハイエンドモデルと限られた互換ゲームに制限されていた。2026年1月1日にSteamプラットフォーム経由でインストールされた全ゲームがChromebookから削除される。ユーザーはGoogle Play StoreのAndroidタイトルまたはNvidia GeForce NowやXbox Cloud Gamingなどのクラウドベースゲーミングサービスへの移行が必要となる。

GoogleはChromeOSアーキテクチャがAndroidに近づくことに関連した将来のゲーミング計画をほのめかしているが、Steamサポートの具体的代替策は未発表である。

From: ![]() Google ending Steam support for Steam; Chromebook users to rely on Android and cloud gaming services

Google ending Steam support for Steam; Chromebook users to rely on Android and cloud gaming services

【編集部解説】

今回のGoogleによるChromebook向けSteamサポート終了は、Chromebookがゲーミングプラットフォームとして成長する道筋に大きな変化を示すニュースです。この決定の背景には、いくつかの技術的課題とGoogleの戦略転換があります。

Chromebook向けSteamの技術的制約

Steam for Chromebookは、ChromeOSのLinux環境(Crostini)を介してLinuxベースのゲームを実行するという技術的アプローチを取っていました。最小要件としてIntel Core i3またはAMD Ryzen 3、8GB RAM、128GB ストレージが設定されていましたが、Googleは快適なゲーミング体験のために16GB RAMとCore i5またはRyzen 5を推奨していました。しかし、対応ゲーム数は約100タイトルに制限されており、多くのChromebookには過大な要求でした。

多くのChromebookは教育や軽作業向けに設計されており、GPUを搭載した高性能モデルが市場に十分普及しなかったことも、このプロジェクトの限界を露呈しています。

ChromeOSとAndroidの統合戦略

この決定は、GoogleがChromeOSとAndroidを統合し、「Androidの上でのChromeOS体験」を構築するという、より大きな戦略の一環と考えられます。Steam for Chromebookは2022年にアルファ版として開始され、同年11月にベータ版に移行しましたが、2年以上経っても正式版への移行は実現しませんでした。

これは単なるゲーミング機能の撤退ではなく、プラットフォーム全体の統一化に向けた動きの一部です。統合後は、Google Play StoreのAndroidゲームがメインのゲーミング体験となり、クラウドゲーミングサービスがより重要な役割を果たすことになります。

クラウドゲーミングへのシフト

Googleは今回の発表で「ベータプログラムからの学習がChromebookゲーミングの未来に活かされる」と述べていますが、具体的な代替策は示していません。ただし、既存のNvidia GeForce NowやXbox Cloud Gamingなどのクラウドサービスが、今後のChromebookゲーミングの中核を担うことは確実です。

クラウドゲーミングは、ハードウェア制約を回避できる一方で、安定したインターネット接続が必要という新たな制約も生み出します。

業界への影響

この決定は、Chrome OS生態系だけでなく、PC Gaming業界全体に影響を与える可能性があります。特に、教育市場でのChromebookの普及を考えると、次世代のゲーマーがネイティブPCゲーミングに触れる機会が減るという懸念もあります。

また、ASUS、Acerなどが投入した「Gaming Chromebook」というカテゴリーの製品戦略にも見直しが迫られるでしょう。

今後の展望

来年のGoogle I/Oでの発表が期待される中、GoogleがどのようなChromebookゲーミング戦略を打ち出すかが注目されます。統合されたAndroid/ChromeOSプラットフォームでは、モバイルゲームとクラウドゲーミングの融合が新たなゲーミング体験を創出する可能性があります。

一方で、Chromebookユーザーは2026年1月1日以降、代替手段を見つける必要があります。Linuxターミナルを有効にしてのSteamインストールも技術的には可能ですが、一般ユーザーには現実的な選択肢とは言えません。

今回の終了は、Googleのプロダクト戦略の変化を示すものであり、Chrome OSの今後の方向性を占う重要な指標となるでしょう。

【用語解説】

Crostini

ChromeOSのLinux環境の通称で、Chromebook上でLinuxアプリケーションを動作させるためのコンテナ化技術である。ChromeOSとLinuxアプリケーションの隔離を保ちながら、Linuxベースのソフトウェアの実行を可能にする。

Chrome OSとAndroidの統合

Googleが進める戦略で、ChromeOSとAndroidの技術的融合を指す。ChromeOSがAndroidの上で動作する形態へと移行し、両プラットフォームの境界を曖昧にする構想である。この統合により、アプリケーションやサービスの一元化が図られる。

ネイティブゲーミング

OSやハードウェア上で直接実行されるゲームの動作方式を指す。クラウドストリーミングと対比される概念で、インターネット接続を必要とせず、端末の処理能力を直接利用してゲームを動作させる。

Google I/O

Googleが毎年開催する開発者向けカンファレンスである。Android、ChromeOS、Google Cloudなどの新技術や戦略発表の場として利用される。例年5月頃に開催される。

【参考リンク】

Steam(外部)

ValveによるPC向けデジタルゲーム配信プラットフォーム。数万タイトルのゲームを提供。

ChromeOS(外部)

Googleが開発するクラウドファーストのOS。Webアプリとクラウドサービスに最適化。

Valve Corporation(外部)

Half-LifeやSteamで知られるアメリカのゲーム開発・配信企業。1996年設立。

Nvidia GeForce Now(外部)

Nvidiaのクラウドゲーミングサービス。様々なデバイスでPCゲームをストリーミング。

Xbox Cloud Gaming(外部)

MicrosoftのクラウドゲーミングサービスでGame Pass会員向けに提供。

Google Play Store(外部)

GoogleのAndroidアプリ配信プラットフォーム。ChromeOSでも利用可能。

【参考動画】

【参考記事】

Steam for Chromebooks終了の詳細分析(外部)

Ars Technicaによる2026年1月終了決定の背景と影響を詳述した分析記事。

Steam Chromebookベータの技術仕様解説(外部)

Tom’s Hardwareによる最小要件と推奨スペックの現実的課題を解説。

Steam Chromebookベータ版リリース記録(外部)

9to5Googleの2022年ベータ版開始時の詳細記録と対応デバイス拡大経緯。

Steam ChromeOS終了発表の経緯(外部)

Gaming on LinuxによるProject Borealis終了までの技術的変遷を追跡。

Steam Chromebook公式サポート情報(外部)

Googleの公式サポートページで最小要件と対応ゲーム99タイトルのリストを掲載。

【編集部後記】

ChromebookでのSteamサポート終了は、単なるサービス終了以上の意味を持っています。これは、私たちが今後どのようにゲームと向き合っていくかの分岐点かもしれません。

みなさんは、ゲームをする際に「所有」することと「アクセス」することの違いをどう捉えているでしょうか。ネイティブゲーミングからクラウドゲーミングへのシフトは、音楽がCDからストリーミングに移行したのと同じような変化なのでしょうか。

また、教育現場でのChromebook普及が進む中、次世代がPCゲーミングに触れる機会の減少についても考えさせられます。これが将来のゲーム業界にどのような影響をもたらすのか、みなさんはどう思われますか。innovaTopia編集部としても、この変化の先にある新しいゲーミング体験について、みなさんと一緒に見つめていければと思います。

テクノロジーとエンタメニュース

Instagram、リポスト機能とInstagram Map実装|SNSの「つながり」回帰戦略

Published

5か月 agoon

2025年8月8日By

TaTsu

Meta社は2025年8月6日、Instagram上で3つの新機能を発表した。

まず1つ目はリポスト機能で、ユーザーは他の投稿者の公開リールやフィード投稿を再共有でき、リポストしたコンテンツは自身のプロフィール内の新しいタブに表示される。元の投稿者にはクレジットが付与され、投稿にはリシェアアイコンが表示される。Instagramによると、これらの投稿は他のフォロワーにレコメンドされるため、クリエイターはより多くの人々にリーチできるとしている。

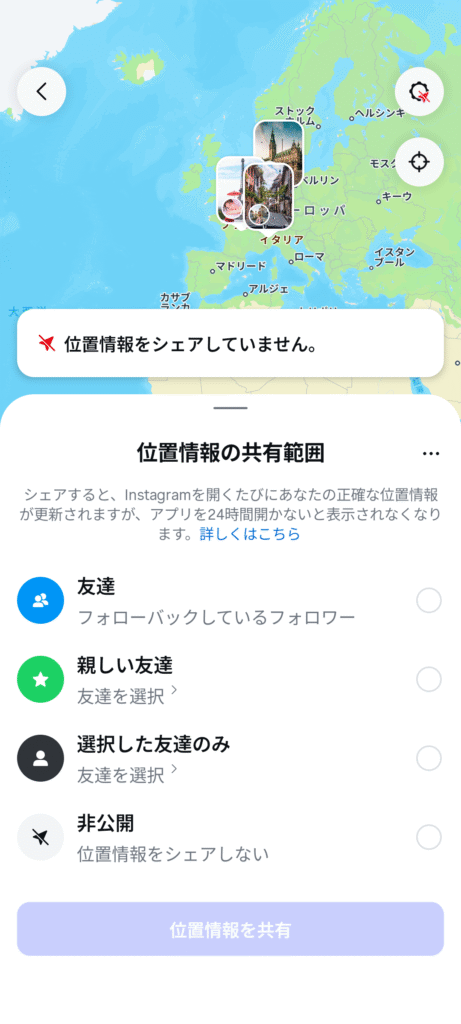

2つ目はInstagram Map機能で、ユーザーは最後にアクティブだった位置情報を他のユーザーと共有できる。位置情報共有は手動で有効化する必要があり、共有範囲の設定や特定の場所での共有停止も可能である。位置情報の共有はいつでも無効にでき、リール、投稿、ストーリーがマップを通じて閲覧できる。

3つ目はFriendsタブのグローバル展開で、リール画面の上部に設置され、連絡先からの公開コンテンツが表示される。この機能は以前から利用可能だったが、今回世界規模で展開された。各機能にはプライバシー設定が用意されており、ユーザーは表示内容をコントロールできる。

From: ![]() Instagram Adds New Features, Including Reposts and Maps

Instagram Adds New Features, Including Reposts and Maps

【編集部解説】

今回のInstagramアップデートは、Meta社がより「社交性」を重視するプラットフォームへの転換を図る戦略的な動きです。3つの新機能は、いずれもユーザー同士のつながりを強化することに焦点を当てています。

リポスト機能の技術的意味

リポスト機能は、Instagram内でのコンテンツ流通を根本的に変える可能性があります。従来のInstagramでは、他者のコンテンツをシェアするにはストーリーズ機能に依存していましたが、リポスト機能によりメインフィードでの拡散が可能になります。

この機能により、クリエイターの投稿が新たなオーディエンスにリーチしやすくなり、プラットフォーム全体の活性化が期待されます。また、元の投稿者にクレジットが付与される設計は、コンテンツの帰属を明確にする配慮が見られます。

Instagram Mapの戦略的位置づけ

Instagram Map機能は、位置情報を活用したソーシャル体験の提供を目指しています。興味深いのは、リアルタイム位置共有ではなく「最後にアクティブだった場所」のみを表示する仕様です。これは安全性を考慮した設計と考えられます。

位置情報共有機能はデフォルトでオフになっており、ユーザーが明示的に有効化する必要があります。また、共有範囲の詳細な設定や、特定の場所での共有停止機能など、プライバシー保護への配慮が随所に見られます。

Friendsタブが示すプラットフォームの方向性

Friendsタブの世界展開は、Instagramがアルゴリズム主導のコンテンツ配信から、友人関係を重視するアプローチへの転換を示しています。この機能により、ユーザーは友人の活動をより簡単に追跡できるようになります。

プライバシー設計の進化

今回の3つの機能すべてにおいて、デフォルトでオプトイン設定になっている点は注目すべきです。ユーザーは各機能を個別にコントロールでき、表示される情報の範囲も細かく設定できます。これらの配慮は、過去のSNSが直面したプライバシー問題を踏まえた設計といえるでしょう。

業界への影響と将来性

これらの機能は、SNS業界における競争の激化を物語っています。特にリポスト機能は他プラットフォームで人気の機能を取り入れたものであり、位置情報共有も同様の傾向が見られます。今後、各プラットフォームがユーザーの関心を引くために、さらなる機能統合を図る可能性があります。

また、位置情報ベースのソーシャル機能は、AR/VR技術と組み合わせることで、将来的にはより没入的な社交体験につながる可能性も秘めています。現段階では2次元のマップ機能ですが、Meta社のVR/AR投資を考えると、将来的な拡張性も視野に入れた布石と解釈できます。

【用語解説】

リポスト機能

他のユーザーの投稿やリールを自分のフォロワーに再共有する機能。元の投稿者にはクレジットが付与され、リポストされたコンテンツは専用のタブに表示される。投稿にはリシェアアイコンが表示され、他のフォロワーにもレコメンドされる仕組み。

フィード

Instagramアプリを開いた際に表示されるメイン画面のタイムライン。ユーザーがフォローしているアカウントの投稿や、アルゴリズムによって推薦されたコンテンツが表示される。

リール(Reels)

Instagramのショート動画機能。最大90秒の縦型動画を作成・共有でき、音楽やエフェクト、フィルターを追加できる。現在Instagram内で人気の機能の一つ。

Friendsタブ

リール画面の上部に設置されるタブで、フォロー中のユーザーが投稿、いいね、コメント、リポストしたコンテンツが表示される機能。従来は一部地域でテストされていたが、今回世界規模で展開された。

【参考リンク】

Instagram(外部)

Meta社が運営する写真・動画共有SNS。月間アクティブアカウント数は20億人を超え、世界最大級のソーシャルプラットフォーム

Meta(外部)

Instagram、Facebook、WhatsApp、Threadsを運営するアメリカのソーシャルテクノロジー企業

CNET(外部)

アメリカの大手テクノロジーメディア。1994年設立でコンシューマー向けテクノロジー情報を中心に報道

【参考記事】

TechCrunch | Instagram takes on Snapchat with new ‘Instagram Map’(外部)

Instagram MapとSnapchat Snap Mapの技術的比較、Snap Mapの数値、位置情報共有機能の詳細分析を提供する技術系メディアの記事。

Business Insider | Instagram Is Getting More Social With a Map for Friends and Reposts(外部)

友人のコンテンツ閲覧時間が全体の7%という重要な内部データと、Adam Mosseri氏の戦略的発言を含むビジネス分析記事。Metaの法廷資料も参照している。

Meta | New Instagram Features to Help You Connect(外部)

Meta公式による今回の新機能発表のプレスリリース。リポスト、Instagram Map、Friendsタブの3つの機能について公式見解と詳細仕様を説明している。

【編集部後記】

SNSでの「つながり」が希薄化する中で、Instagramが友人とのコミュニケーションを取り戻そうとする今回の動きを皆さんはどう感じられますか。リポスト機能で気になった投稿をシェアしたり、Instagram Mapで友人の近況を知ったりする体験は、私たちの日常にどんな変化をもたらすでしょうか。

一方で、位置情報共有への不安やプライバシーへの懸念もあるかもしれません。これらの新機能を実際に使ってみたいと思いますか。

私たちinnovaTopiaもInstagramアカウントで最新のテック情報を発信していますので、ぜひそちらのコメント欄でも皆さんの率直な感想をお聞かせください。

innovaTopia Instagramアカウント: https://www.instagram.com/innovatopia_/

MicrosoftがWindows XPテーマの限定版Crocsを発表するというニュースが広まっている。

このニュースはMicrosoftの社員(または元社員)とされる人物が社内ストアからアクセスしたスクリーンショットであるとしてLinkedInで投稿したものだが、今のところMicrosoftによる公式な発表は行われていない。

投稿された画像では、CrocsはWindows XPの象徴的な「Bliss」デスクトップ壁紙をモチーフにしたデザインで、青空と緑の草原が表現されているようだ。また、Clippy、Internet Explorerアイコン、マウスポインターなどのジビッツが付属しており、Crocsと同じ青空と緑の草原が描かれた巾着袋も同梱されるという。

価格は80ドルに設定され、現在はMicrosoft社員が世界展開に先駆けて購入機会を得ているという。この価格は通常のCrocsクラシックモデル(29.99~49.99ドル)やMinecraft版(79.99ドル、現在40ドルに割引)と比較して高価格帯に位置する。

From: ![]() Microsoft hoping to knock users’ socks off with Windows XP Crocs

Microsoft hoping to knock users’ socks off with Windows XP Crocs

【編集部解説】

Microsoftが創立50周年記念の一環として準備しているとみられる、Windows XPテーマのCrocs──このニュースが、単なるノスタルジー商品への期待感だけでなく、ある種の冷笑と共にテクノロジー界隈に広がっています。元記事はこれについてMicrosoftは公式な発表を行っていないとしていますが、一部メディアはMicrosoftへの直接確認を報じており、公式発表が近いとするメディアもあります。情報が錯綜する中で重要なのは、なぜ今、このようなニュースが人々の注目を集めるのか、その背景を読み解くことです。

そこには、近年のMicrosoftに対するユーザーや従業員の複雑な感情が見え隠れします。近年同社はAI機能の強引な統合や、執拗ともいえるテレメトリ(利用状況データ)の収集要求を行っており、これに不満を持つユーザーも多くいます。さらに、AI事業への巨額投資の裏で、現在も続いている大規模な人員削減。こうした厳しい現実と、今回の「80ドルのノベルティグッズ」の噂との間には、あまりにも大きな温度差があります。

このニュースは「Windows Ugly Sweaters」シリーズの延長線上にある、同社のユーモアを交えたマーケティング戦略と捉えることができます。しかし同時に、ユーザーや従業員が直面する現実から乖離しているのではないか、という皮肉な視点を浮き彫りにします。元記事が「君は仕事を続けられる、Crocsはどう?」と揶揄するように、この噂はレイオフされる従業員の傍らで無邪気に発表されるファンアイテム、という構図そのものへの批判となっているのです。

このWindows XP Crocsが実在するかどうかは、もはや本質的な問題ではないのかもしれません。重要なのは、このようなニュースが生まれ、多くの人がそれに共感し、拡散してしまうという事実そのものです。これは、巨大テック企業とそのユーザー、そして従業員との間の「見えない溝」を象徴する出来事と言えるかもしれません。

【用語解説】

ジビッツ(Jibbitz)

Crocs社が販売する靴の穴にクリップで取り付ける装飾品。2005年にジュリー・ブラウンによって考案され、Crocsのカスタマイズに使用される。様々なキャラクターやブランドデザインが展開されている。

Windows Ugly Sweater

Microsoftが展開する限定グッズシリーズ。Windows関連のデザインをセーター化した商品で、同社の風変わりなマーケティング戦略の一環として位置づけられている。

Bliss壁紙

Windows XPの標準デスクトップ背景画像。カリフォルニア州ナパ・バレーの丘陵地帯で撮影された青空と緑の草原の写真。写真家チャールズ・オリアによって1996年に撮影され、世界で最も見られた写真の一つとされる。

Clippy

Microsoft Officeで1997年から2007年まで使用されたアシスタント機能のキャラクター。正式名称は「Clippit」で、クリップの形をしたアニメーションキャラクター。当時はユーザーから賛否両論を集めた。

レトロコンピューティング

過去のコンピューターやソフトウェアを収集・保存・利用する趣味や文化。技術の進歩により取り残されたシステムに対する郷愁と、当時の技術的価値を再評価する動きの総称。

【参考リスト】

Crocs公式サイト(日本)(外部)

今回の噂に登場する履物メーカーの公式サイト。様々なコラボレーション商品を展開している。

Microsoft公式サイト(日本)(外部)

今回の噂の発信源とされる企業の公式サイト。現時点では本件に関する公式発表はない。

【参考記事】

Windows XP Crocs are so real, we just can’t stand it – TechRadar(外部)

The Registerとは対照的に、Microsoftから公式確認と画像提供を受けたと報じる記事。Clippy、IEロゴなど6種類のジビッツ詳細を掲載し、今回の噂に具体性を与えている。

Microsoft Launches Windows XP-Themed Crocs with Nostalgic Jibbitz – Windows Central(外部)

この商品をMicrosoftの50周年記念キャンペーンの一環と位置づけ、限定版Surface Laptop 7との関連性を指摘。同社の最近のノスタルジー戦略の文脈を理解する上で重要。

Millennium Era OS Footwear : Microsoft Windows XP x Crocs – TrendHunter(外部)

ノスタルジア主導型商品や異業種コラボの市場トレンドという、より広い視点からこの事案を分析。今回のニュースがなぜ消費者の心を掴むのか、その背景にある戦略を解説している。

【編集部後記】

今回のWindows XP Crocsの記事は、皆さんの目にはどう映りましたか?単なる懐かしいアイテムの登場を期待する声の一方で、巨大企業の現状を皮肉った風刺として楽しんでいる方もいるかもしれません。テクノロジーへの愛が深いからこそ、その作り手である企業に対しては厳しい視線も向けられる。この絶妙なバランス感覚こそ、今のテックコミュニティの成熟した姿なのかもしれません。

皆さんは、Microsoftの最近の動向をどう感じていますか?また、このニュースから読み解くユーザー心理についてどうお考えでしょうか。ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。