AI(人工知能)ニュース

Stable Diffusionのローカル環境構築手順-完全無料で無制限に画像生成

Published

7か月 agoon

By

りょうとく

Stable Diffusionはオープンソースなので完全にローカルの環境に導入することができます。有料のサービスやソフトは必要なく、一度構築してしまえばオフラインの状態で無制限に画像生成することができます。今回は2つの方法での環境構築についてと、モデルやLoRAの導入方法や使い方について解説します。

Stable Diffusionとは?

「Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン)」は、2022年8月にイギリスの企業「Stability AI(スタビリティエーアイ)」によってリリースされた、商用利用可能なオープンソースの画像生成AIです。

これは「拡散モデル」と呼ばれる機械学習アルゴリズムを基盤としています。拡散モデルとは、ランダムなノイズ画像から、大量の画像から学習したデータを元に少しずつノイズを取り除いていくことで、指示(プロンプト)に合った画像を生成する技術です。Stable Diffusionの特徴は以下の点にあります。

- オープンソース: ソースコードが公開されているため、研究者や開発者が自由に改良や拡張が可能

- 最小限のリソース: 比較的少ないコンピューティングリソースで高品質な画像生成が可能

- 多様な応用: テキストから画像生成(Text-to-Image)だけでなく、画像から画像生成(Image-to-Image)、画像修復など幅広い機能をサポート

- コミュニティによる発展: 世界中の開発者によって様々なバージョンやカスタムモデルが開発され続けている

他のAI画像生成ツール(DALL-E 、Midjourney等)と比較すると、Stable Diffusionはローカル環境で動作させることができる点が大きな特徴です。これにより、パソコンに導入さえできてしまえばインターネット接続がなくても使用でき、プライバシーを保ちながら無制限に画像生成が可能になります。

オープンソースであるため、様々な企業がStable Diffusionを利用したサービスを展開したり、個人のパソコンで自由に利用することが可能です。アーティスト、デザイナー、マーケティング担当者、そして創作を楽しみたい一般ユーザーまで、幅広い層に活用されています。

画像生成には「プロンプト」と呼ばれる、AIに対する指示文を入力する必要があります。正式な呼び名ではありませんが「呪文」と呼ばれることも多いです。

Stable Diffusionを利用するには大きく分けて3つの方法があります。

1.クラウドAPI(Dream Studio)を利用する

無料でStable Diffusionを体験できる

継続的な利用にはサブスク加入が必須

2.GPUクラウドサービス(Google Colab)を利用する

一部制約はあるが大量生成すればコスパは良い

外部の環境に依存する点が多く、設定がやや複雑

3.ローカル環境で利用する

導入さえできてしまえば無制限に使える

要求されるPCスペックや知識のハードルが高い

☆本記事で紹介☆

今回は「3.ローカル環境で利用する」方法について解説していきます。

7/11追記

Stability AIより規約更新が発表され、7/31以降、あらゆる性的コンテンツの生成が禁止となりました。詳しくは以下の記事をご確認ください。

※本記事の内容は2025年7月時点の情報です。大きな変更点は随時更新していきますが、モデルやUI、料金体系などはの詳細は必ず公式サイトや最新の情報も併せてご確認ください。

目次

はじめに

今回紹介する方法はWindows10以降向けに、Stable Diffusionの最もメジャーなUIである「Stable Diffusion Web UI by AUTOMATIC1111」(通称AUTOMATIC1111)を導入する方法になります。

オープンソースプロジェクトとしてGitHub上で開発されているStable Diffusion用のGUIの一つで、その完成度から多くの人によって利用され、様々な拡張機能などが開発されています。

「AUTOMATIC1111」はMacOSでの完全なサポートがされていないため、一部機能が利用できない可能性がありますが、その場合は「DiffusionBee」など、ほかのUIを利用する方法があります。これについては改めて解説する予定ですので、ぜひチェックしてください。

そして、ローカル環境で画像生成するためには、かなり高いパソコンのスペックが要求されます。

最低環境(ギリギリ動かせる)

| OS | Windows10 64bit |

| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) |

| 容量 | 30GB以上の空き SSD推奨 |

| CPU | Intel Core i5 第6世代 AMD Ryzen 5 1400 |

| メモリ | 8GB |

推奨環境(快適に利用できる)

| OS | Windows10 64bit |

| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM 12GB) |

| 容量 | 100GB以上の空き SSD推奨 |

| CPU | Intel Core i5 第10世代 AMD Ryzen 5 3600 |

| メモリ | 16GB |

上の表はあくまで目安にはなりますが、画像生成するにあたって、最も重要なのは「GPU(VRAM)の容量とNVIDIAのCUDA対応か」で、次点で「SSDかどうか」です。それ以外の要素は画像生成自体にはあまり影響しませんが、並行して他のソフトやアプリを利用したりする場合や、拡張機能や追加学習を利用する場合には、より高いスペックが要求される場合もあります。

VRAMとは、いわばGPU専用のメモリであり、この容量が大きいほど、GPUが同時に処理できる情報の量が増えます。そのため、巨大なデータを扱う画像生成ではGPUの性能よりもVRAMの容量の方が重要視されるのです。

この要件を満たせない場合は、ローカル環境での利用は難しくなりますので、GPUクラウドサービスなどを活用する方法をおすすめします。

「AUTOMATIC1111」およびその他UIを導入する手順として、大きく2つの方法が存在します。

〇「Stability Matrix」をインストールし、それを経由する方法

→導入方法(Stability Matrix経由)

〇「Python」と「git」をインストールし、それを経由する方法

→導入方法(Python・git経由)

それぞれには用途によって明確なメリットとデメリットがありますので、自分がどういう風に利用したいかを正確に把握する必要があります。

結論から言えば、難しいこと抜きにとりあえず色々試してみたいなら「Stability Matrix」、拡張機能や開発、追加学習などをやり込みたいなら「Python・git」がおすすめです。

導入のまえに、NVIDIAの公式サイトから、最新のドライバーをダウンロードしておきましょう。

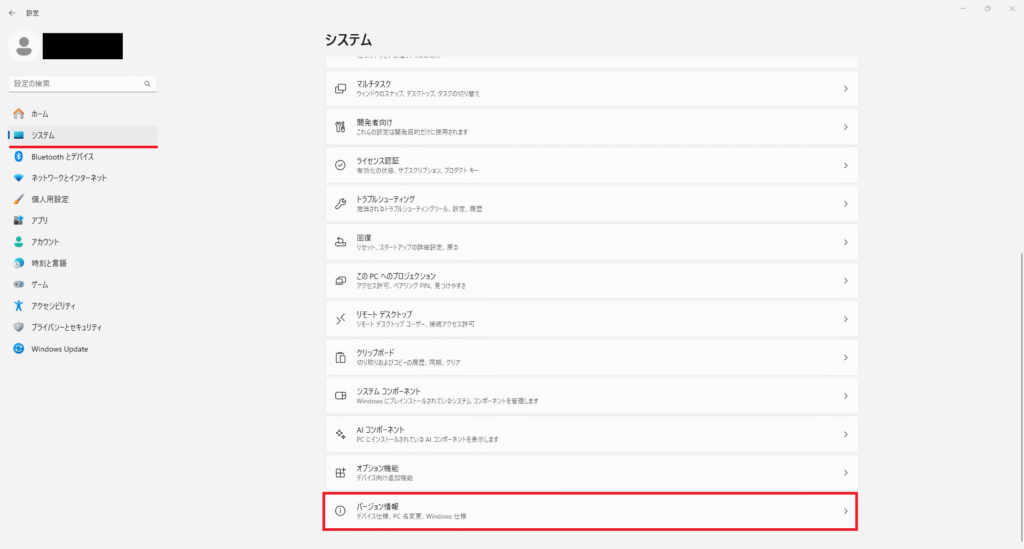

自身のGPUやOSの情報はWindowsボタンから「設定」→「システム」→「バージョン情報」から確認することができます。

導入方法や特徴についてそれぞれ詳しく解説していきます。

導入方法(Stability Matrix経由)

「Stability Matrix」は、オープンソースプロジェクトとしてGitHub上で開発されており、主に「LykosAI」という開発者によって管理・更新されています。プロジェクトはMITライセンスのもとで公開されており、誰でも自由に利用・改変が可能です。

Pythonやgitが内包されており、これ一つでAUTOMATIC1111をはじめとした各種UIや、モデルデータのダウンロード、主要な拡張機能の導入などを一括で管理することができます。

その分、深い拡張性などは「Python・git」に劣る面もありますが、独自で組んだスクリプトを使いたいなど、よっぽど深く触らない限りは「Stability Matrix」で不足になることはないでしょう。

まずはGitHubの「Stability Matrix」のページにアクセスしましょう。

Stability Matrix | GitHub(外部サイト)

画面を少し下にスクロールすると、OSごとのダウンロードボタンがありますので、あてはまるものをクリックして、ファイルをダウンロードします。

今回はWindows前提で解説します。

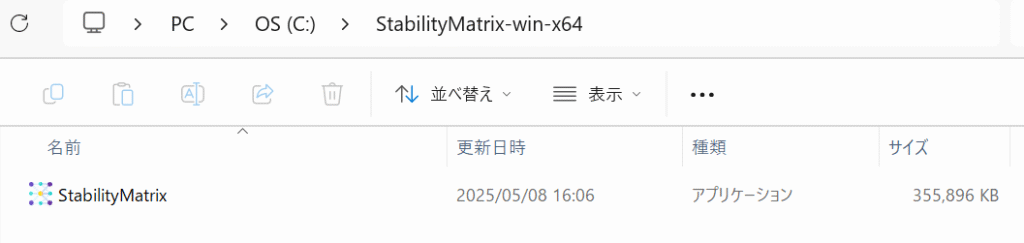

そうしたらダウンロードした圧縮ファイルを任意の場所(SSDストレージ内推奨)に、今回は説明のためCドライブ上に展開していきます。中には”Stability Matrix”というファイルがありますので、ダブルクリックで起動させます。

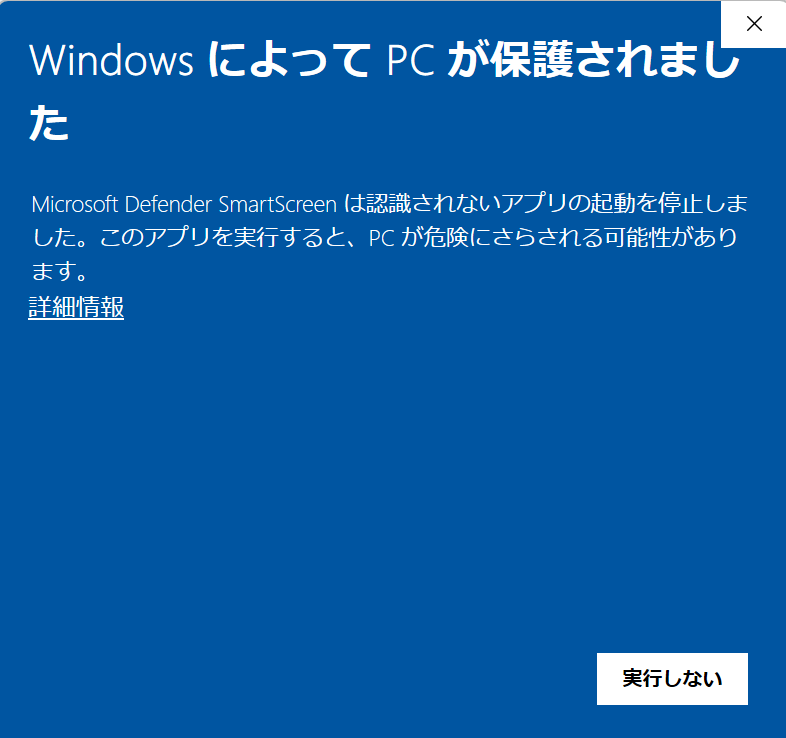

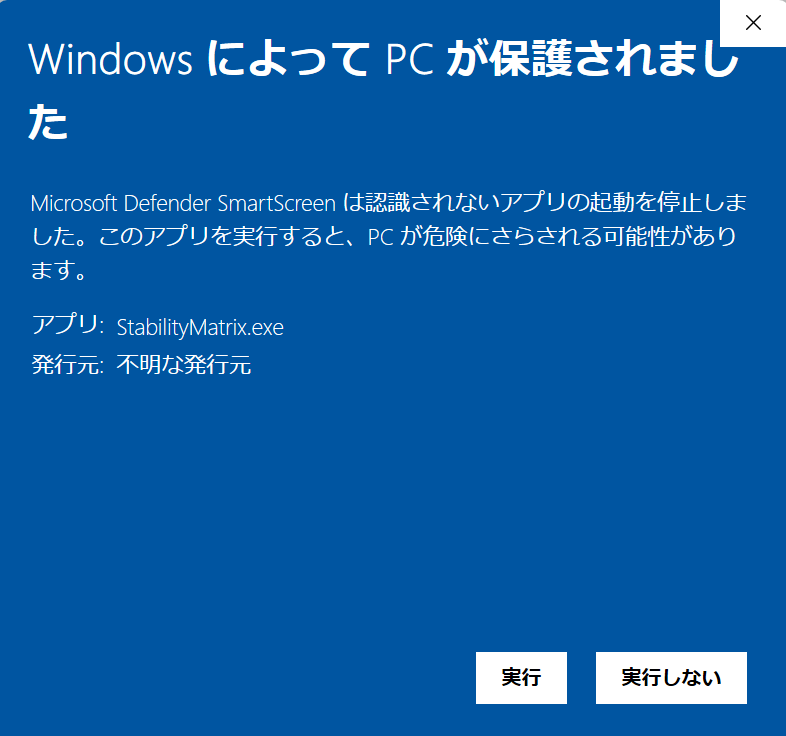

警告が出ることがありますが、「詳細情報」をクリックして、実行します。

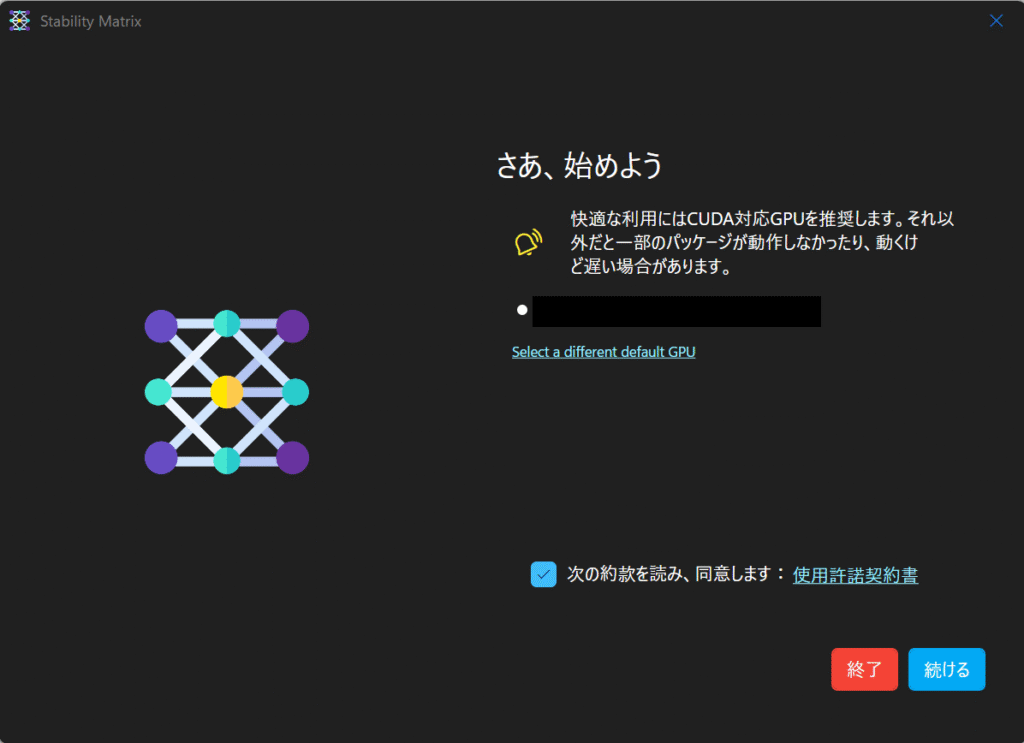

そうすると最初の設定画面が出てきます。パソコンに搭載されているGPUが表示されますので、確認の上、使用許諾契約書に同意するチェックをつけて次に行きます。

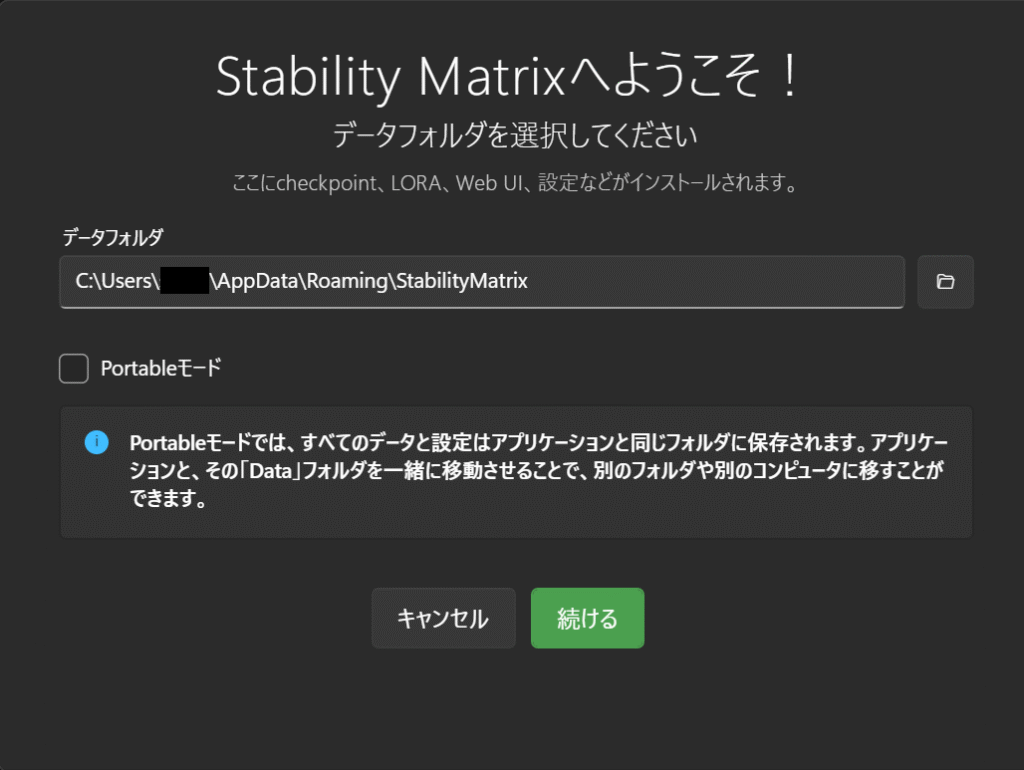

次に、各種データの格納場所を指定できます。まとまった空き容量が確保できているなら「Portableモード」を選択することをおすすめします。

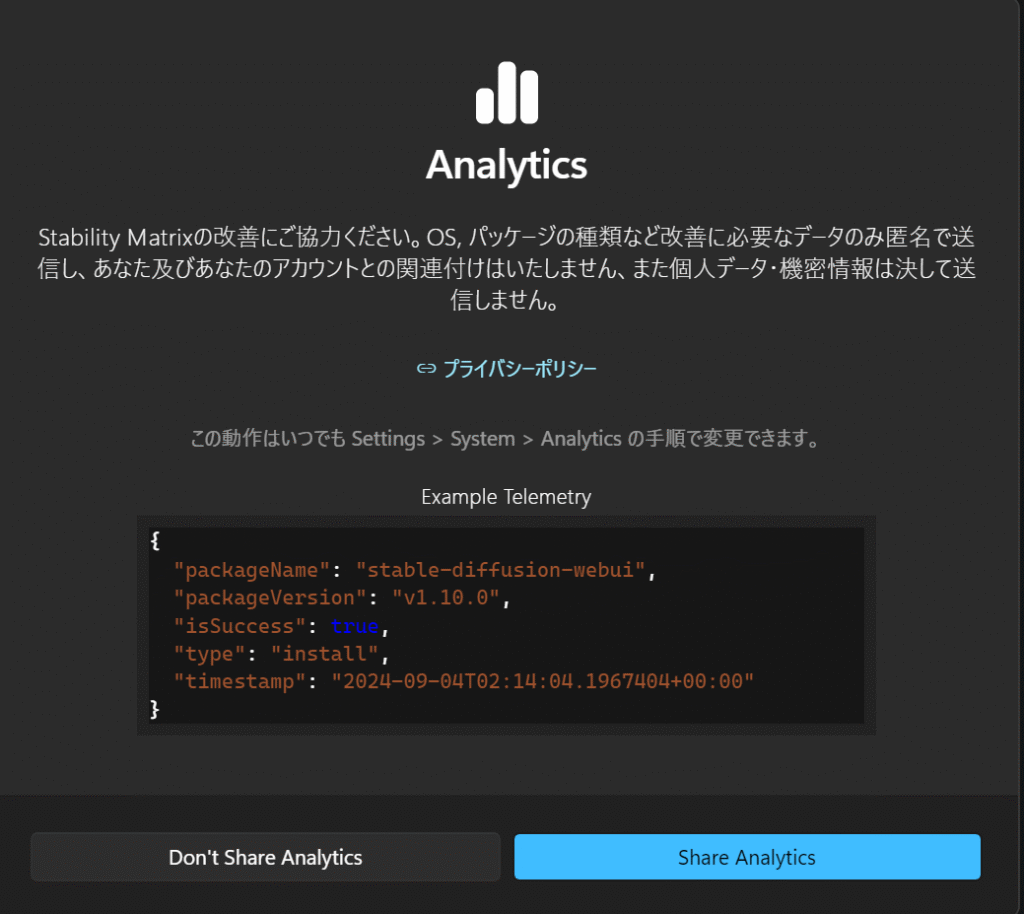

そうすると、データ収集を許可するかどうかを確認されます。これも「プライバシーポリシー」を確認の上、好きな方を選択してください。

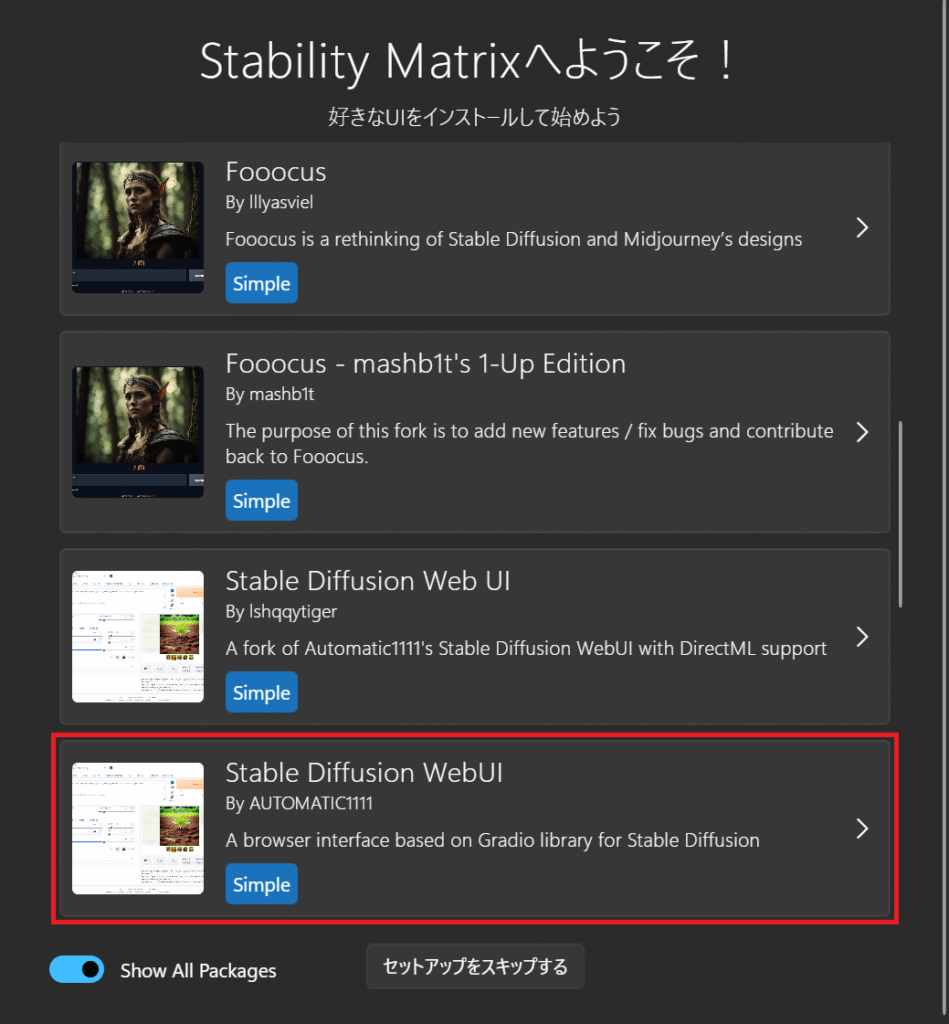

そしてインストールするUIを選択します。ここでは「Stable Diffusion Web UI by AUTOMATIC1111」をインストールします。少し下にスクロールすると出てきます。

リストが表示されない場合は「Show All Packages」のチェックをオンにしてください。

そうすると「Visual Studio」がデバイスに変更を加えることを許可するかどうかのポップが出てくることがあるので、これも許可します。

インストールが開始されると、この時点でモデルデータのダウンロードをおすすめされます。詳細が見れないので、とりあえずここではダウンロードせずに閉じます。

しかし、モデルの名前で検索し、「Civitai」(後述)でそのダウンロードページなどを確認して、推奨設定やライセンスを確認できるならば、先にダウンロードしても問題ありません。

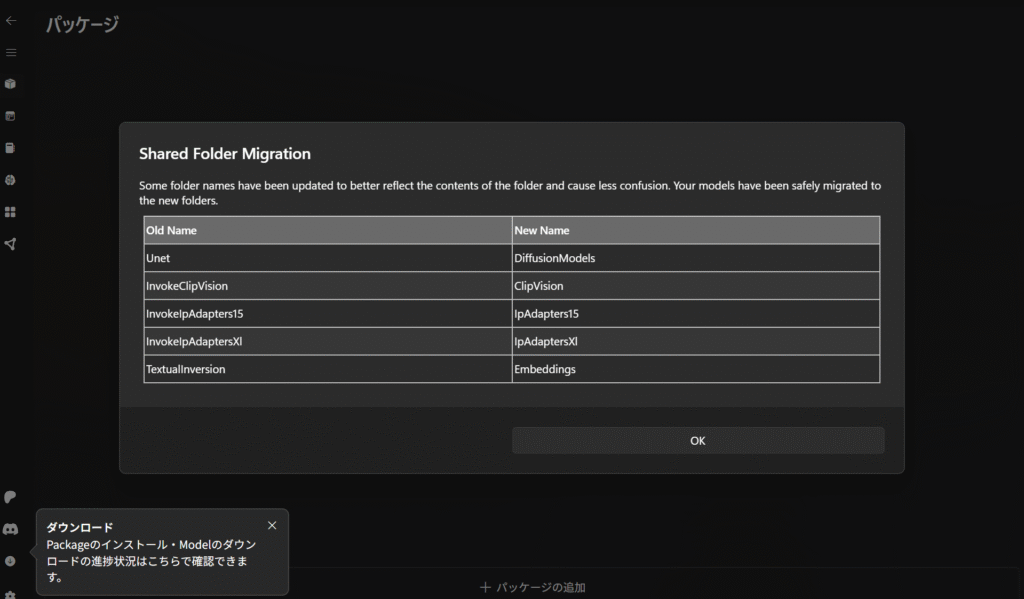

閉じるとフォルダ名の変更点のお知らせがでてきますので、OKで閉じます。

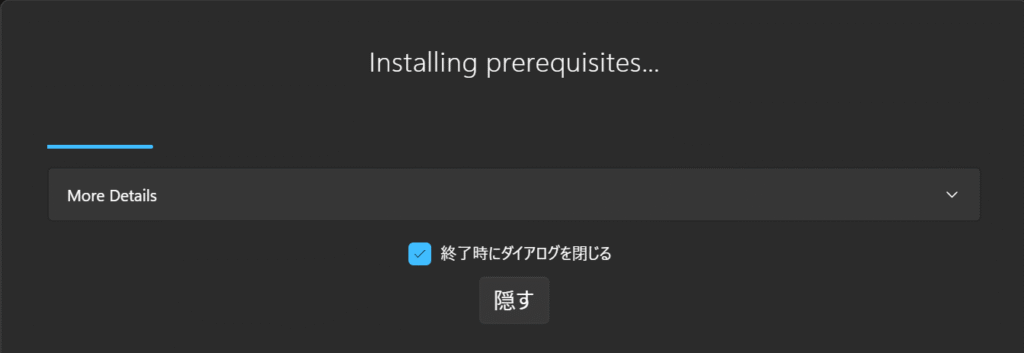

インストールがこの時点で終わってなければ、ダイアログが表示されていますので、終わるまで気長に待ちましょう。インストールの時間はパソコンのスペックによって前後しますが、数分~数十分かかります。

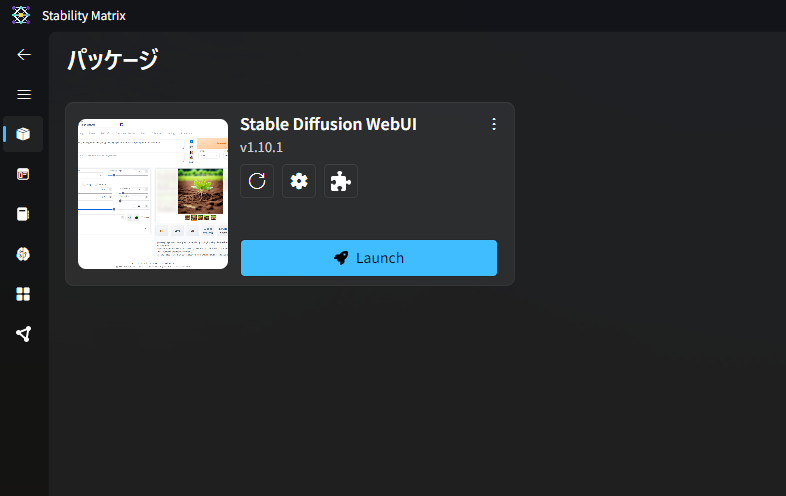

終わるとパッケージ一覧に追加されます

「Launch」をクリックして起動します。

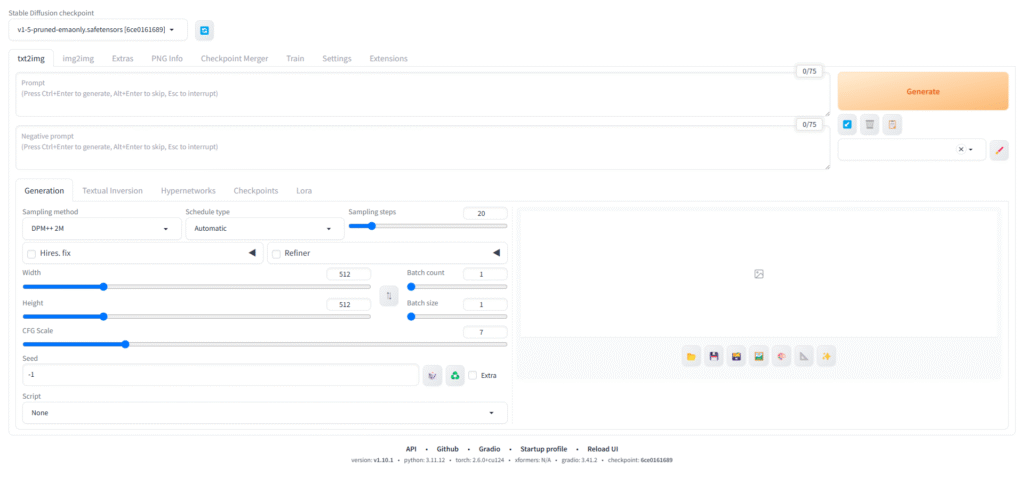

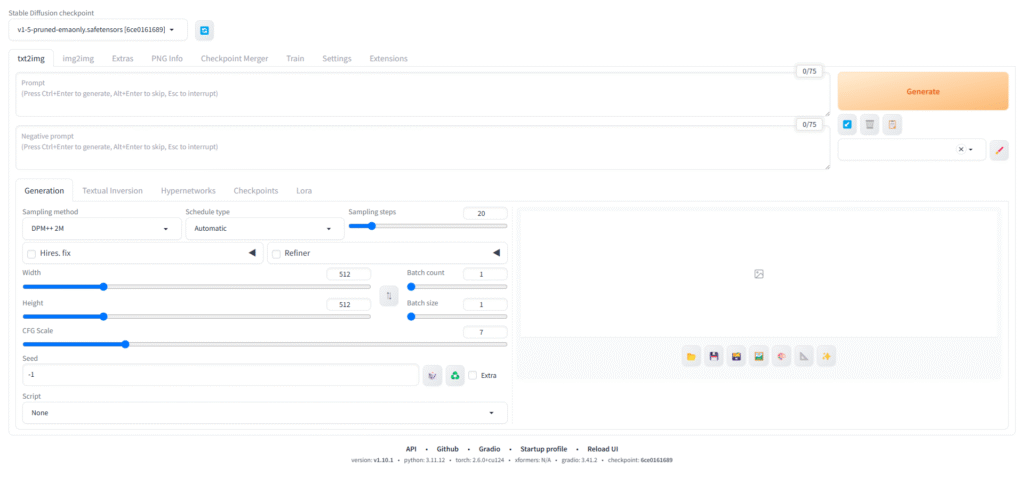

しばらく待つと、ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome)が自動で起動し、「AUTOMATIC1111」が表示されます。

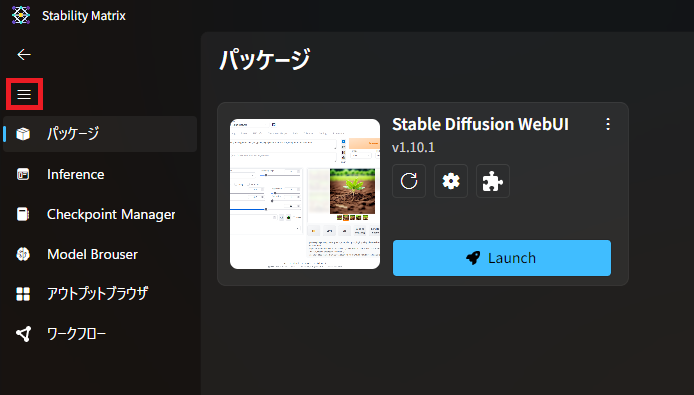

以降、起動するには「Stability Matrix」を起動し、パッケージから一覧から「Launch」を押すだけです。もし見当たらなければ画面左上のハンバーガーメニューを押して、「パッケージ」を選択してください。

導入は以上になります。→利用方法の見出しまでスキップする

導入方法(Python・git経由)

まずは「Python」と「git」をインストールしましょう。

これに限らずですが、何かをインストールするときは「どこにインストールしたか」を必ず把握して、可能であればメモに残すなどしましょう。後から問題が発生してうまく動作しなくなった時、どこにインストールされているかがわからないままでは解決しようがなくなってしまうためです。複数のソフトを使用したり、Stable Diffusionのようにオープンソースで無料公開されているものはカスタマイズ性の高さ故にトラブルの原因が多く、調べたり人に聞いたりしても解決できない可能性が非常に高くなります。

Pythonは最新版ではなくver.3.10.6が推奨されています。すでに違うバージョンがインストールされている場合は、不要ならアンインストールしたり、仮想環境を構築してバッティングしないようにする必要があります。その方法は後述します。

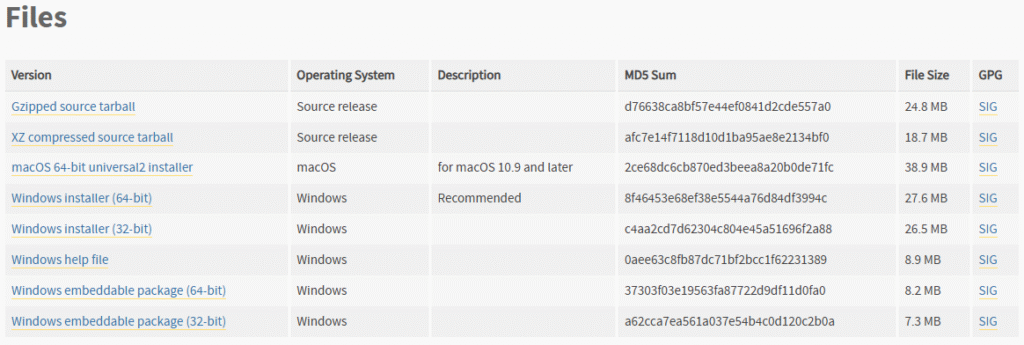

Python 3.10.6 ダウンロード | Python公式サイト(外部)

ページ下部にインストーラーのダウンロードリンクがありますので、自分のOSに合わせてダウンロードしてください。

今回はWindows前提で解説します。

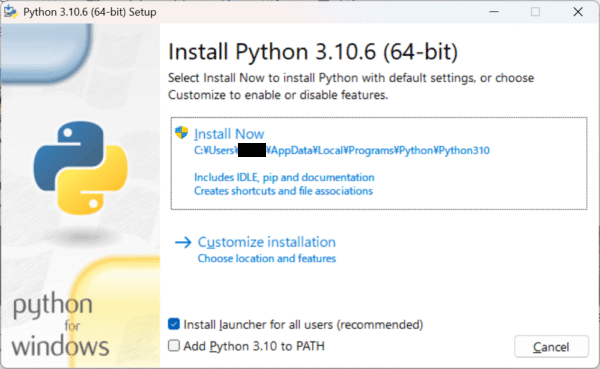

ダウンロードしたファイルを開きます。「Add Python 3.10 to PATH」のチェックを入れて上の「Install Now」を選択しましょう。

既に別バージョンのPythonがインストールされていて、別途仮想環境を構築したい場合はチェックを入れないでください。

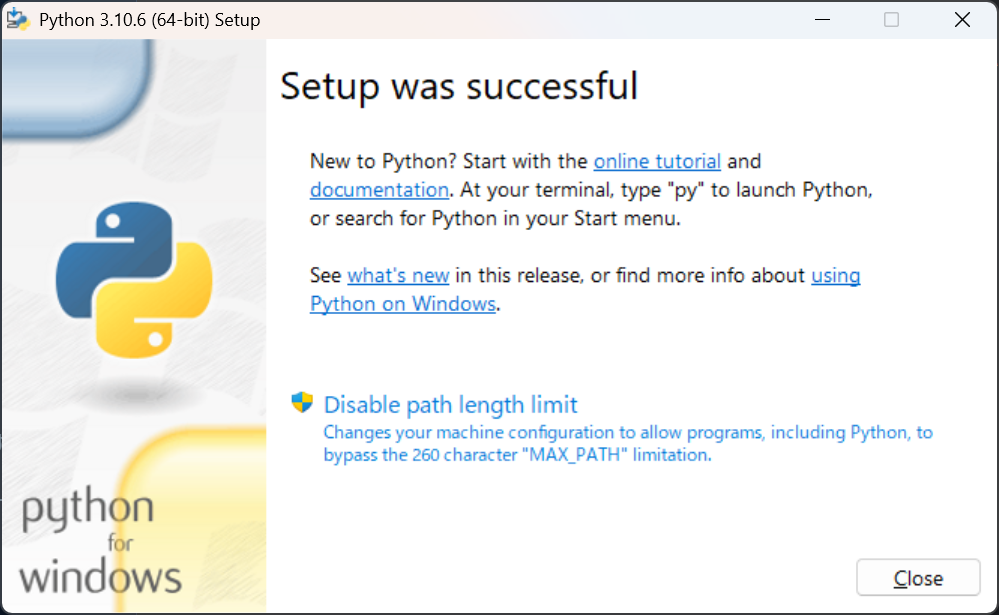

インストール自体はすぐに終わります。

そのまま閉じてください。

PATHが正しく設定されているかの確認方法

Windowsボタンから「設定」→「システム」→「バージョン情報」→「システムの詳細設定」→「環境変数」から「Path」という項目でインストールしたPythonの場所が指定されていれば成功です。

もしこれが表示されていない場合は、「新規」で変数名を「Path」、変数値にPythonがインストールされている場所(デフォルトの設定ではC:\users\ユーザー名\AppData\Local\Programs\Python\Python310\)を指定しましょう。

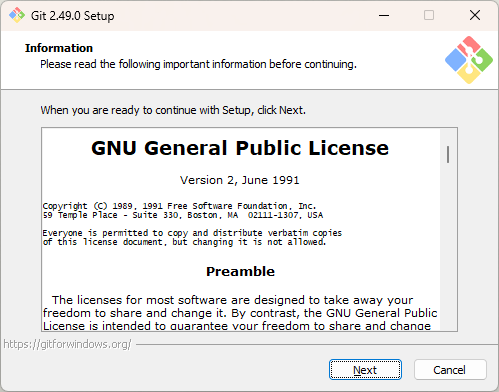

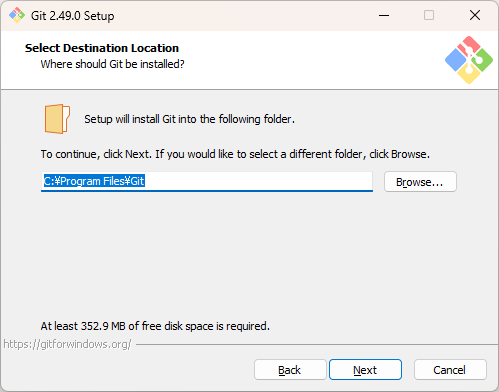

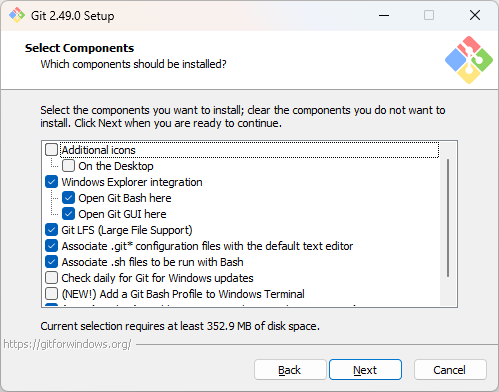

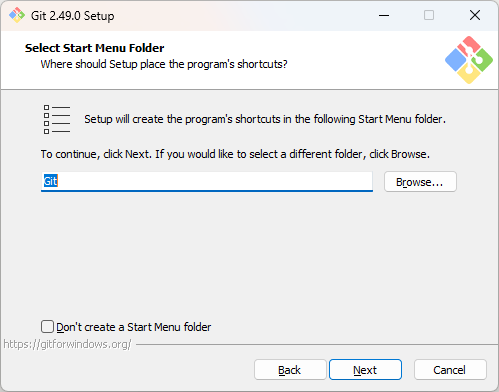

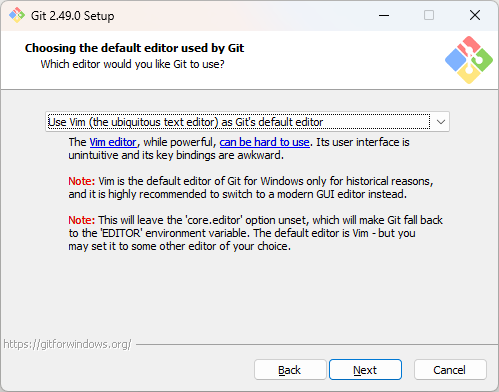

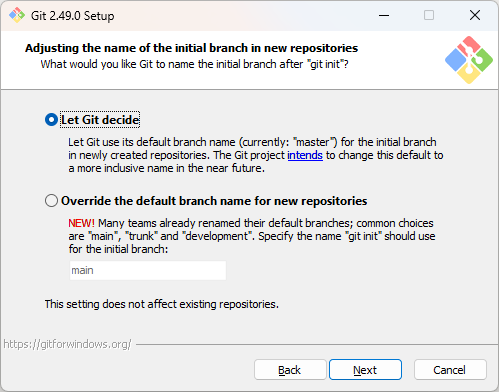

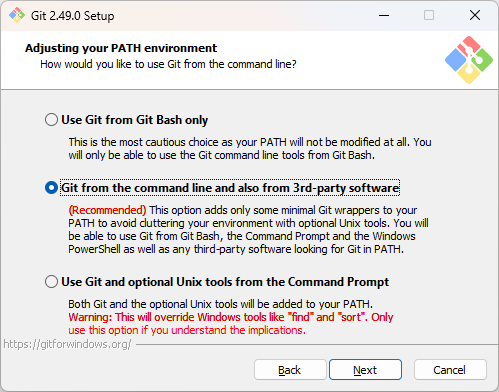

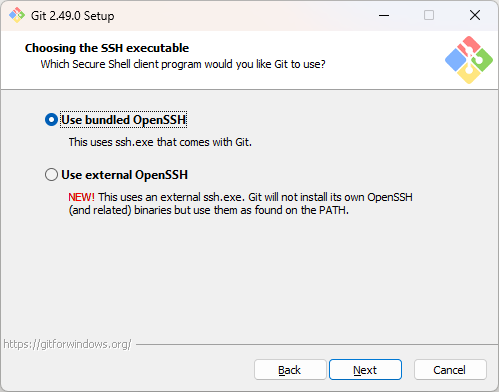

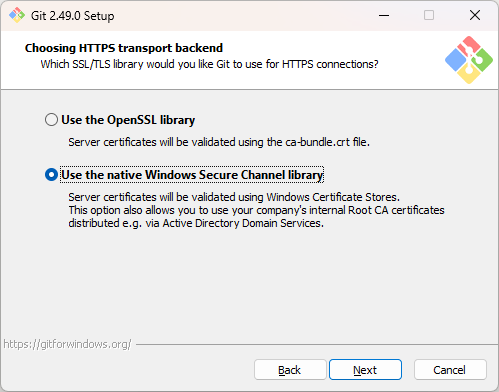

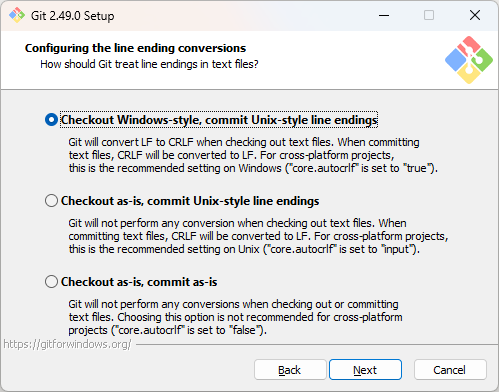

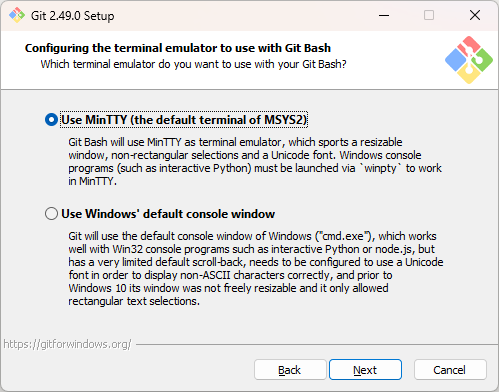

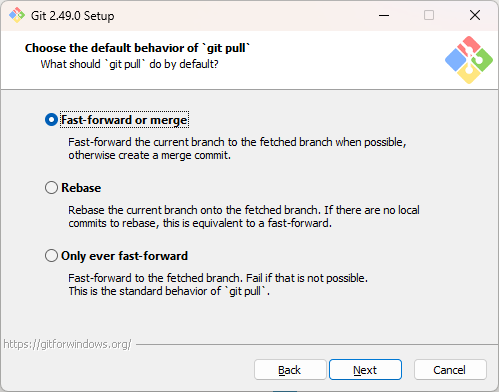

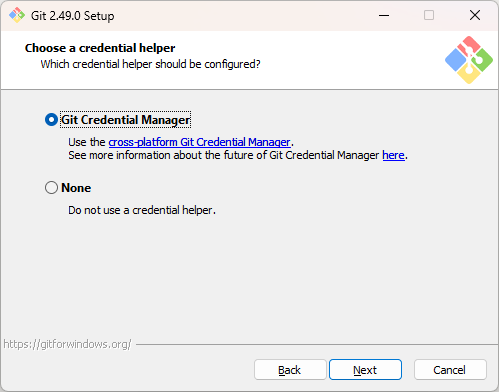

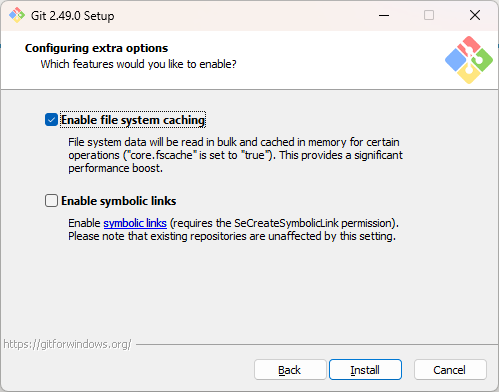

次は「git」をインストールします。こちらは最新バージョンで問題ありません。記事公開時点では2.49.0が最新となっています。

ダウンロードしたファイルを開きます。いろいろ聞かれますが、すべてそのまま次に進んで問題ありません。

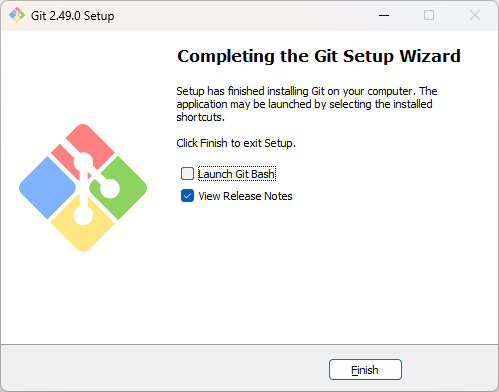

最後の画面が出たらそのまま「Finish」で閉じてください。デフォルトだとリリースノートがブラウザで開きますが、これもそのまま閉じてください。

次は「AUTOMATIC1111」のインストールをします。

まずは好きな場所にインストールするためのフォルダを作成します。(SSDストレージ内推奨)今回はCドライブ上に”Stable Diffusion”という名前でフォルダを作成したという前提で説明します。

“Stable Diffusion”フォルダの中にインストールするのですが、3つの方法があります。どれでもやることは変わらないので、好きな方法を選択してください。

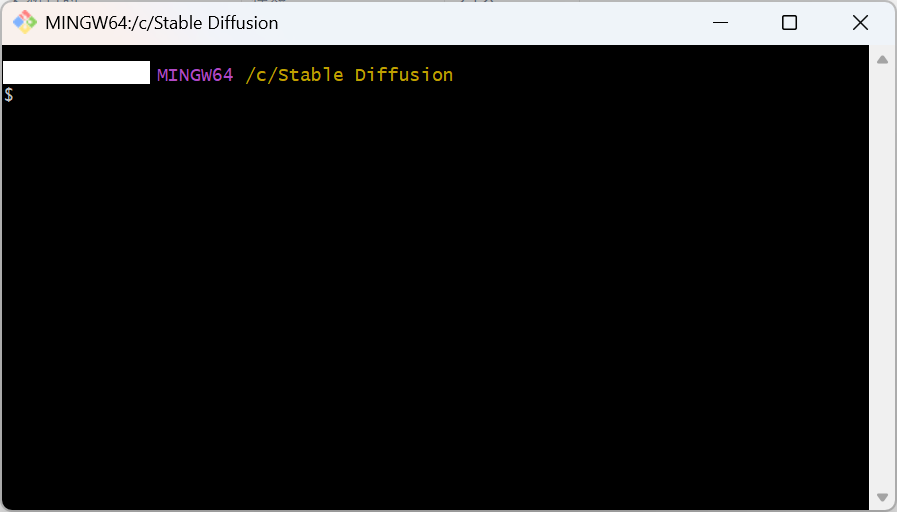

・Git Bashを使う

フォルダー内で右クリックして「Open Git Bash Here」を選択する。(Windows11の場合は「その他のオプションを確認」内に隠れている可能性があります。)

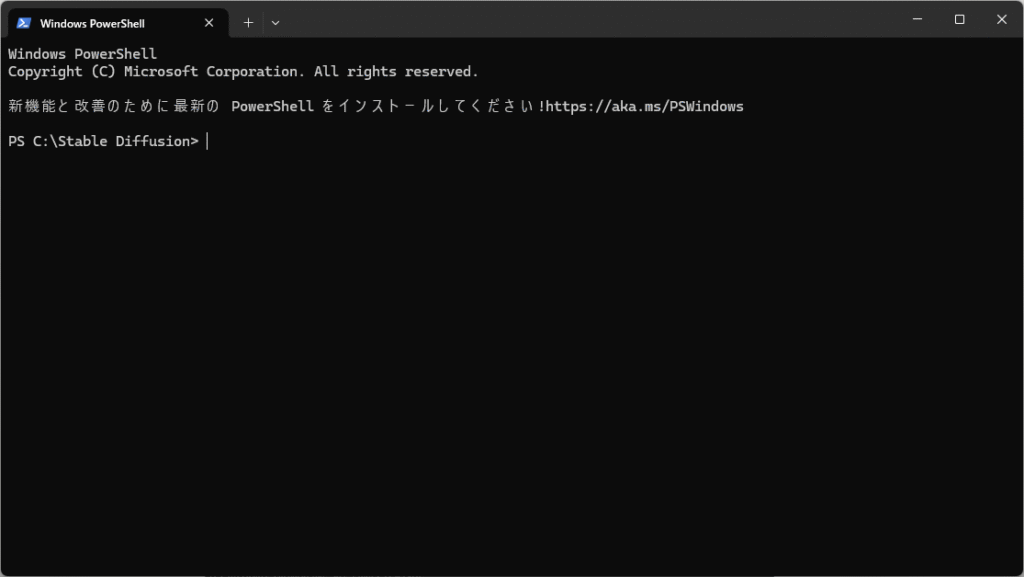

・Windows PowerShellを使う

フォルダー内で右クリックして「ターミナルで開く」を選択する。

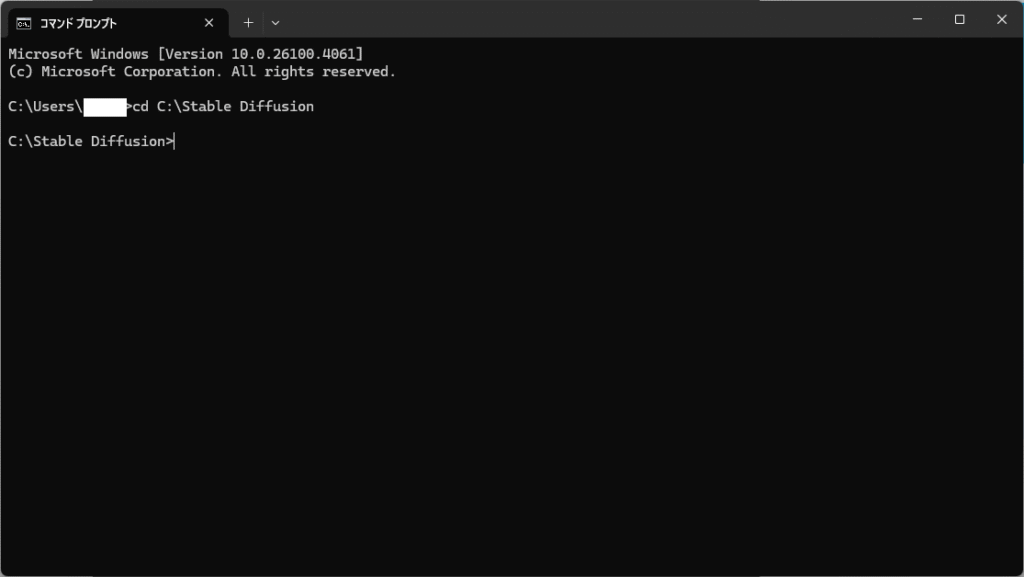

・コマンドプロンプトを使う

Windowsの検索窓に”cmd”と入力する。黒い画面が出てきたら”cd C:\Stable Diffusion”と入力してEnterを押す。

準備が整ったら以下のコードを張り付けてEnterで実行します。

まずはPythonとgitがちゃんとインストールされているかを確認します。

python –version

これで”Python 3.10.6″と出れば問題ありません。もし”Python”とだけ表示される場合は、インストールがうまくできていないか、Pathの設定ができていない可能性があります。

git –version

こちらもgitのバージョンが表示されれば大丈夫です。

そうしたらインストール用のコードを実行しましょう。

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

Pythonの仮想環境を構築する場合はここで手順が追加されます。

以下のコードを続けて実行してください。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Programs\Python\Python310 -m venv C:\Stable Diffusion\venv

そして”stable-diffusion-webui”内の”webui-user.bat”を右クリックして「メモ帳で編集」を選択し、内容を以下のものに置き換えて上書き保存してください。

@echo off

set PYTHON=

set GIT=

set VENV_DIR=C:\Stable Diffusion\venv

set COMMANDLINE_ARGS=

call %VENV_DIR%\Scripts\activate

call webui.bat

以上で仮想環境の構築は完了になります。以降は通常の手順でインストールを進めてください。

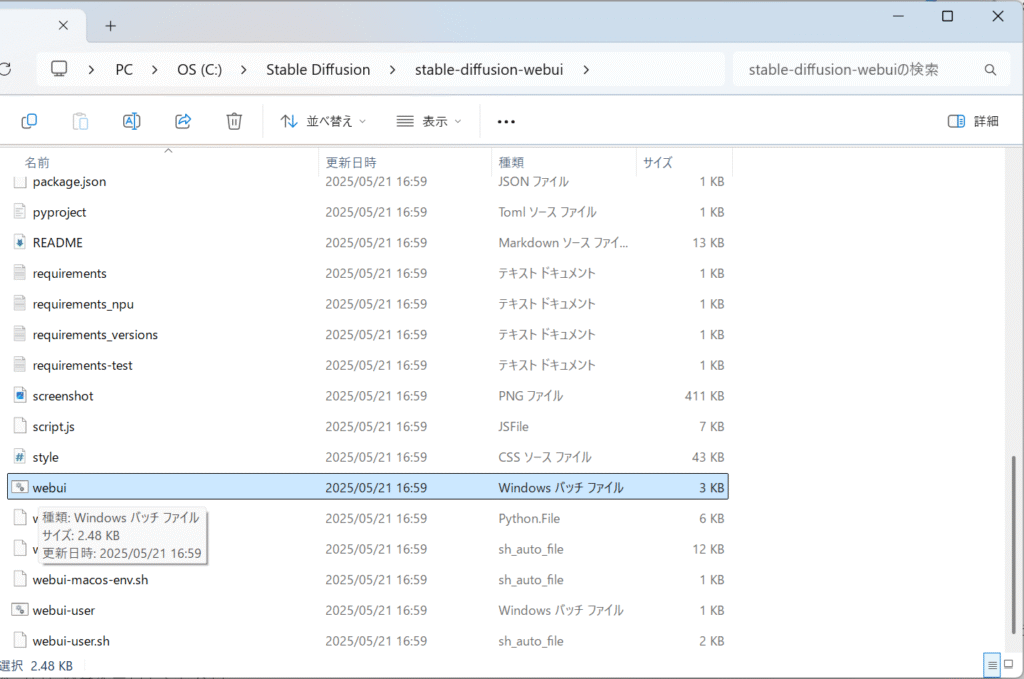

実行すると数秒で”stable-diffusion-webui”というフォルダが追加されますので、中にある「webui.bat」を起動します。(.batが省略されて表示されている場合があります。その場合はマウスカーソルを合わせて数秒待つと、ファイルの種類が表示されますので、「Windowsバッチファイル」であることを確認してください。)

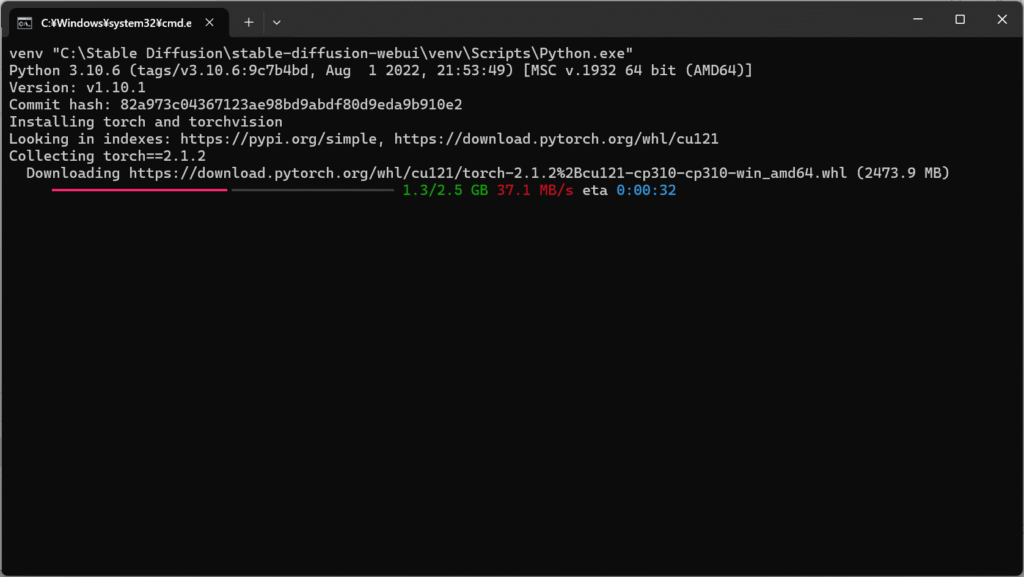

すると黒い画面上でインストールの進捗が表示されます。完了までの時間はパソコンのスペックによって前後しますが、数分~数十分かかりますので気長に待ちましょう。

しばらく待つと、ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome)が自動で起動し、「AUTOMATIC1111」が表示されます。

以降、起動するには「webui.bat」をダブルクリックするだけです。

利用方法・モデル、LoRA導入方法

プロンプトの入力例やAUTOMATIC1111の使い方に関しては過去の記事で解説していますので、そちらも併せてご確認ください。

今回は「モデルとLoRAの使い方」について解説します。

モデル(Checkpoint)とは、大量の画像を学習して作成される大容量のデータファイルです。画像生成AIの最も重要な部分であり、この学習元の内容によって、出力結果が大きく左右されます。

例えば、アニメ風イラストだけを学習させればアニメ風を出力するのが得意になりますが、実写系は学習していないため出力できないモデルが出来上がります。

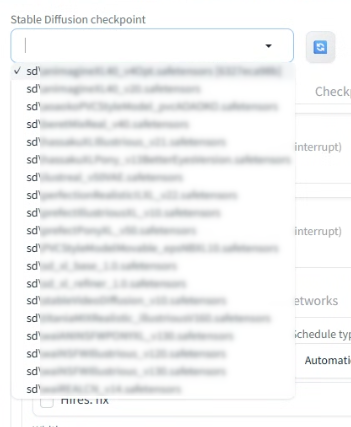

画像を生成するにはこのモデルが必須となります。複数のモデルをダウンロードして、読み込むためのフォルダに入れておけば、UI側で簡単に切り替えられるので、用途や好みに合わせていくつかそろえておくことができます。

対してLoRA(Low-Rank Adaptation)は追加学習データであり、モデルよりもはるかに少ない枚数から学習できる軽量のデータファイルです。生成に必須ではありませんが、小回りが利き、元のモデルをいじらなくても、生成される画像の方向性を簡単に変えることができます。

例えば、もともとのモデルが十分に学習できていないイラストの構図や特定のシチュエーションを学習させたLoRAを使用することで、都度大容量のモデルをいくつも用意したり、長時間かけて学習させなおす必要がなくなります。

ラーメン屋で例えれば、モデルはスープや麺で、LoRAはチャーシューや煮卵などのトッピングやコショウやニンニクなどの調味料と言えるでしょう。醤油や味噌といった様々な特色があるスープのように、モデルを変えたり学習させなおすことは、また大量のダシを取るために大量の食材を用意して、長時間煮込むのに似ており、麺なども同じで完成したものを後から微調整することはできませんが、トッピングならそれほどはコストをかけずにいろいろなものを試したりスープとの相性を考えて作り直すこともできるということです。

ただ、皆さんはきっとラーメン屋は目指していないと思いますので、すでに出来上がっているスープを使ってインスタントラーメンを作ることになるでしょう。

そこで、いろんな人が作ったモデルやLoRAをダウンロードできる「Civitai」を利用します。

「Civitai」は2022年に創業された、アメリカ・アイダホ州を本拠地とするStable Diffusionの大手コミュニティサイトです。基本すべて英語で書かれているため、翻訳機能などを活用しながら読む必要があります。

ここでは数多くのモデルやLoRAがダウンロードでき、有料で画像生成するGUIも備えています。ユーザーたちはここで生成した画像を公開したり、日々意見交換をして開発ユーザーの研究に貢献したりしています。

ダウンロードだけなら会員登録等は不要です。画面左上の「Models」をクリックします。

そうすると、いろんなモデルのサムネが並んで表示されます。サムネの左上に「Checkpoint」と書かれているのがモデルデータです。画面左上の「Filters」から「Model types」の「Checkpoint」で絞り込むこともできます。

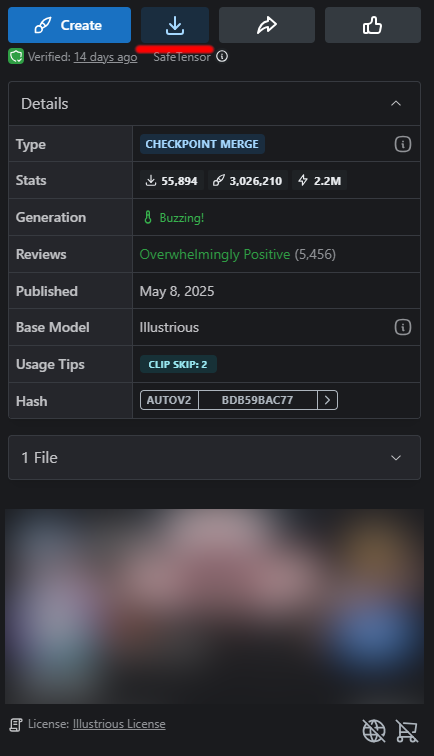

好みのものを選んでみましょう。そうするとモデルの詳細ページに飛びます。サムネの下側にモデルの概要があり、ここに推奨設定などが書かれている場合があります。

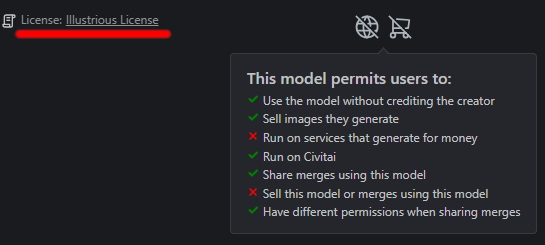

右側上部にはダウンロードボタンがあり、下部にはライセンスの表記があります。

右下のアイコンをクリックすると詳細が出ます。さらに左側のリンクをクリックすれば、オリジナルモデルのライセンスを確認することができます。

数えきれないほどの多くのモデルがありますが、ほとんどは何かの派生形で、既存のモデル同士の掛け合わせ(マージ)によって作られています。基本的には以下のような種類に分類することができます。

| ・SD1.5系 Stable Diffusionの原初のモデルからの派生です。512*512の解像度で学習されており、現在では古い規格に当たりますが、逆に解像度が低いことで生成する際にGPUにかかる負担を軽減できる点と、研究が一番進んでいるため、今でも数多くのモデルが開発されています。直接大きな解像度で出力すると破綻を起こしがちですが、高解像度に変換する機能なども昨今は充実しているため、そこまでは気にならないでしょう。 |

| ・SD2系 上記の正統後継モデルで、768*768、1024*1024の高解像度化や様々な新機能への対応が当時は特徴的でしたが、GPUへの負荷増大、SD1.5系からの品質低下問題や、互換性の低さからそこまでユーザー間で開発が進むことはありませんでした。 |

| ・SDXL系 上記の正統後継モデルです。1024*1024の解像度で学習されており、従来よりも高品質な画像を生成できますが、小さい解像度で作ると破綻を起こしてしまうため、小回りが利きにくくGPUのスペックが足りない場合は扱うのが難しくなります。SD1.5系との互換性の高さと、時代とともに高性能GPUが普及してきたため、現在では最もメジャーなモデルの原型です。 |

| ・SD3系 Stable Diffusionの最新モデルですが、研究がまだ進められておらず、個人が扱うにはSDXLで十分なパフォーマンスを発揮できるため、公開されているモデルは増加傾向にあるものの、まだ非常に少ないです。 |

| ・Animagine系 SDXLの派生モデル。名前の通りアニメイラスト系に強いモデルが多く、背景や小物の出力にも長けています。現在では下記のIllustrious系に追いやられ気味ですが、オリジナルの開発は続けられており、初心者向けのモデルとして人気があります。 |

| ・Illustrious系 SDXLの派生形モデル。非常に汎用性が高く、アニメ系も実写系も幅広く開発されています。そのかわり背景や小物の出力はやや苦手な傾向にあります。学習データの多さゆえに生成の幅が広いというのが長所でも短所でもあるため、いろいろなユーザーが自分好みの調整を加えたモデルが多く公開されており、現在では最も人気なモデル系列と言えるでしょう。 |

| ・Pony系 SDXLの派生形モデル。アニメ系、実写系ともに長けており、特に2人以上を描写することが得意ですが、独自の学習データを使用しているため、かなり癖が強く、特殊なプロンプトを使用する必要があります。(後述)使いこなすことができればかなり高品質な画像を生成できるようになるため、Illustrious系と並んで人気な系列です。 Ponyの原典となるモデルが、すべてのPony系派生モデルで生成した画像の個人利用・商用利用に関わらず、公開する際にクレジット表記が必須としたライセンスとなっています。それ以外の細かなところはモデルによって異なりますので、特に注意してライセンスを確認するようにしましょう。 |

モデルは異なる2つをマージさせて、新しいモデルを比較的簡単に作ることができます。そのため、この分類も完全なものではなく、SD1.5系とIllustrious系をマージして、GPUへの負担が少ないIllustrious系モデルが存在することもありますし、AnimagineとIllustriousのいいところどりを狙ったモデルなどもあります。

LoRAも同様に「Civitai」からダウンロードすることができます。Checkpointの代わりにLoRAと表記されているものを探しましょう。こちらもフィルター機能で絞り込むことができます。

注意点としては、LoRAは学習する際に元となるモデルを設定する必要があり、それを基準に学習されているため、モデルとLoRAをIllustriousならIllustriousで、PonyならPonyでそろえる必要があります。特にPonyは他の系列で作られたLoRAとの相性が悪いことが多い反面、その他のSDXL系は互換性が比較的高いです。

いろいろな人が公開しているモデルやLoRAの中にはどうしても相性の良し悪しがありますので、同じ系列でもLoRAが効きにくいこともあれば、系列が違ってもなんとなく効いたりすることがあります。こればかりはいろいろ試すまではわかりません。

ダウンロードしたデータの置き場は、以下の通りになります。今回はCドライブの直下にインストールした前提で解説を進めていますが、もし別の場所にインストールした場合は、C:\とは限りませんので気を付けてください。

モデルデータの保存先

・Stability Matrixの場合

C:\StabilityMatrix-win-x64\Data\Models\StableDiffusion

・Python・gitの場合

C:\Stable Diffusion\stable-diffusion-webui\models\Stable-diffusion

LoRAデータの保存先

・Stability Matrixの場合

C:\StabilityMatrix-win-x64\Data\Models\Lora

・Python・gitの場合

C:\Stable Diffusion\stable-diffusion-webui\models\Lora

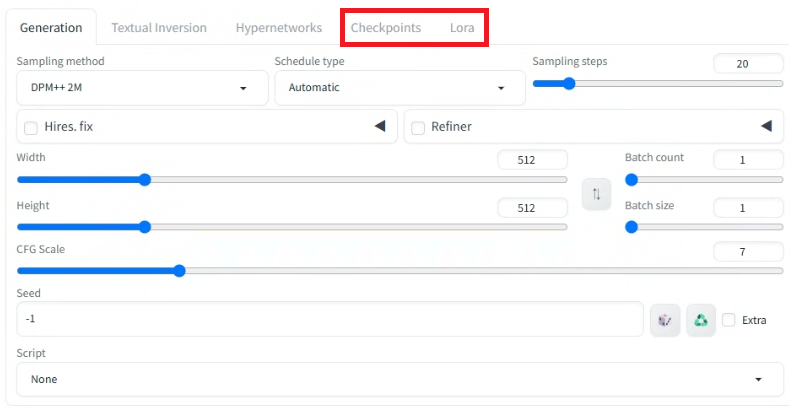

データを正しく置けたらAUTOMATIC1111の左上でモデルを選択するところがあるので、ここから使いたいモデルを選択します。右側の青いボタンを押すとフォルダを読み込み直すので、これを押してもリストに表示されない場合は、データの置き場所が間違っているか、違うデータを置いてしまっている可能性があります。

あるいは中央当たりのタブからLoRAと同様に選択することもできます。こちらはサムネイルも含めた表示になるので、視覚的に区別がつけやすく便利です。こちらの再読み込みボタンはタブの右端にあります。

LoRAを選択すると、プロンプト入力欄に以下のようなテキストが入力されます。

<lora:“LoRAデータの名前”:1>

つまり、LoRAの指定はプロンプトと同様に行うことができます。後ろの数字はLoRAを反映させる強度を示しており、数字を下げれば影響が小さくなり、上げれば影響が大きくなります。小数点以下の単位で指定することができますが、プロンプトと同じで上げすぎると破綻を起こすようになります。推奨設定が特になければ生成しながら数字を調整していきましょう。0.6~1.8ぐらいの間で調節するのが適切です。

LoRAに関してはいちいちタブから選択しなくても、正しい場所にデータが保存されていればプロンプトとして入力するだけで適用することができます。また、複数のLoRAを同時に適用することもできます。

おまけではありますが、生成する解像度の比率にも推奨される数値があります。絶対に守らなければいけないわけではありませんが、安定した画像生成のために覚えていて損はありません。以下はSDXLを基にした多くのモデルでサポートされているアスペクト比になります。縦横は入れ替えても問題ありません。

| 1:1 | 1024*1024 512*512(SD1.5) |

| 3:2 | 768*512(SD1.5) |

| 9:7 | 1152*896 |

| 19:13 | 1216*832 |

| 7:4 | 1344*768 |

| 12:5 | 1536*640 |

最後に、Pony系独自のプロンプトについて少し解説します。

よく高品質画像を生成するためのテンプレートとして指定される”master piece, best quality, high quality”などではなく、”score”というプロンプトを使用します。

これは学習元の画像にそういうタグ付けがされていることに由来しており、画像のクオリティを4~9で独自に採点しているためです。”score_9″が最高得点で、”score_7_up”は7点以上を指すプロンプトになります。

プロンプト

score_9, score_8_up, score_7_up

ネガティブプロンプト

score_6, score_5, score_4

これがPony系を使うときのテンプレートになります。

もちろん”master piece”が含まれていても大きな問題はありませんが、余計なプロンプトは他のプロンプトの効き方に影響する可能性があるので、極力消してしまいましょう。

モデルとLoRAの導入方法、使い方の解説は以上になります。

よくある症状と対処方法

| よくある症状 | まず試してみること |

|---|---|

| 【画像生成関連】 | |

| 「CUDA out of memory」というエラーが表示される | 生成する画像のサイズを小さくする(例: 512×512)。 Bach sizeを「1」にする。 |

| 動作が極端に遅い、または起動に失敗する | NVIDIA公式サイトから最新のGPUドライバをインストールする。 他に起動しているアプリケーションを終了する。 |

| 【Python関連】 | |

| 「’python’ は、内部コマンドまたは外部コマンドとして認識されていません」と出る | Pythonインストール時に「Add Python 3.10 to PATH」にチェックを入れたか確認する。 チェックし忘れた場合は、Pythonを再インストールするか、手動でPathを設定する。 |

| ライブラリのインストールに関するエラーが出る (例:ERROR: Failed building wheel for [ライブラリ名]) | コマンドプロンプトで python -m pip install --upgrade pip を実行してpipを更新後、再度 webui-user.bat を起動してみる。 |

| 【git関連】 | |

| 「’git’ は、内部コマンドまたは外部コマンドとして認識されていません」と出る | gitが正しくインストールされているか確認する。 インストール時のPath設定が適切に行われたか確認する。 |

git cloneコマンド実行時に失敗する | インターネット接続が安定しているか確認する。 クローンする際のURLが正しいか確認する。 |

| 【Web UI関連】 | |

webui-user.bat 実行後、エラーメッセージが出て止まる | ”stable-diffusion-webui ”フォルダ内の ”venv” フォルダを一度削除し、再度 webui-user.bat を実行して仮想環境を再構築してみる。 |

| ブラウザでWeb UIが開かない | ファイアウォールやセキュリティソフトが通信をブロックしていないか確認する。 |

| ダウンロードしたモデルやLoRAがWeb UIのリストに表示されない | モデルファイル やLoRAファイルが、指定された正しいフォルダに置かれているか確認する。 Web UI上の更新ボタンを押してリストを再読み込みする。 |

| 【その他】 | |

| 何をしても改善しない | パソコンを再起動してみる。 AUTOMATIC1111の関連フォルダをバックアップの上、一度削除し、最初からインストール手順をやり直してみる。 |

上記で解決しない場合は、複雑な問題が絡み合っている可能性があります。該当のソフトを一度すべてアンインストールして、インストールしなおしてみましょう。

それでも解決しない場合は、すでにパソコンにインストールされている他のソフトや、ウイルス対策ソフトなどが競合を起こしてしまっている可能性があります。

そういったパソコンの環境については個々で違うため、一概に「こうすれば直る!」といった方法を提示することができないため、専門的な知識を持った人に相談したり、考えうる問題を一つずつ検証していく必要があります。

最後に

今回は「Stable Diffusion Web UI by AUTOMATIC1111」をローカル環境で利用するための手順を紹介してきました。

「AUTOMATIC1111」は最もメジャーなUIであるため、拡張機能も豊富に開発されています。使いこなせればより快適に、より高品質な画像を生成することができます。

「Stability Matrix」ではほかのUIをインストールするのも簡単にできるため、使い比べることもできます。大まかな機能は変わりませんが、GPUへの負担を軽減することを目的に開発されているものなどもあります。

我々は今後も安心して利用できるサービスについて紹介していきます。

Stable Diffusion(AUTOMATIC1111)で生成した画像は多くの場合商用利用が可能ですが、AIによる画像生成は意図せず第三者の著作権・肖像権・商標権などを侵害するリスクもあります。また、モデルデータや追加学習データによっては商用利用を禁止していたり、商用利用以外でも公開の際にクレジット表記が求められる場合もありますので、公開・商用利用の際は、各モデルの利用規約や関連する法律を必ず確認してください。

【関連記事】

ウェールズの研究者が、ジャガイモ疫病と戦うためのAIアプリ「DeepDetectプロジェクト」を開発している。

ジャガイモ疫病は世界のジャガイモ作物の約20%の損失を引き起こし、総額45億ドル以上の経済的損失をもたらしている。この病気はPhytophthora infestans(フィトフトラ・インフェスタンス)という病原体によって引き起こされる。

従来の検査は労働集約的で費用がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすいため、見逃された場合は病気が畑全体に広がる可能性がある。新しいAIアプリはスマートフォンのカメラを使用してジャガイモの葉の変化を検出し、農家が通常現れる前に病気の兆候を察知できるようにする。

ウェールズでは17,000ヘクタール以上がジャガイモ栽培に充てられているとされる。研究者は農家からの直接的なフィードバックを収集中で、早期診断により農家がより迅速に病気と戦えるようになることを期待している。この技術は将来的にジャガイモを超えて農業産業の他分野にも拡張される可能性がある。

From: ![]() Researchers Want To Use AI To Fight Potato Blight

Researchers Want To Use AI To Fight Potato Blight

【編集部解説】

このニュースが注目すべき理由は、農業分野におけるAI活用の新たな地平を示している点にあります。特に食料安全保障の観点から、ジャガイモ疫病という世界的な課題に対する革新的なアプローチが提示されています。

従来の農業では、病気の検出は人間の目視に頼る部分が大きく、症状が目に見えるようになった時点では既に手遅れになることが多々ありました。Phytophthora infestans(フィトフトラ・インフェスタンス)という病原体によるジャガイモ疫病は、1845年のアイルランド大飢饉の原因ともなった歴史的な脅威であり、現在でも湿度の高い条件下では数週間で作物を全滅させる可能性があります。

アベリストウィス大学のDeepDetectプロジェクトは、コンピュータビジョンと機械学習を組み合わせて、スマートフォンのカメラを通じてジャガイモの葉の微細な変化を検出し、人間の目では見えない初期段階での病気の兆候を捉えることを目指しています。この技術の革新性は、従来の広域予防散布からtargeted intervention(標的介入)へのパラダイムシフトにあります。

ある報告によると、ウェールズの農家は予防的な殺菌剤散布に年間500万ポンド以上を費やしていると推定されています。このAIシステムが実現すれば、必要な場所にのみピンポイントで対策を講じることが可能になり、大幅なコスト削減と環境負荷軽減が期待できます。

技術面では、このシステムがリアルタイム位置情報と組み合わされることで、location-specific disease diagnoses(場所特有の病気診断)を提供できる点が重要です。これにより、農家は自分の畑の特定の区画に対して即座に対応できるようになります。

興味深いのは、開発チームが最初から農家との共同設計アプローチを採用していることです。これにより、技術的に優れていても実用性に欠けるという、多くの農業技術製品が陥りがちな問題を回避しようとしています。

将来的な展望として、この技術は他の作物や病害にも応用可能とされており、農業分野におけるpredictive analytics(予測分析)の基盤技術となる可能性があります。特に気候変動により病害の発生パターンが変化する中で、このような早期警告システムの重要性はますます高まるでしょう。

一方で、農家のデジタルリテラシーや通信インフラの整備状況、データプライバシーの問題など、実装に向けた課題も存在します。また、AIの判断精度やfalse positive(偽陽性)・false negative(偽陰性)のリスクについても、実用化に向けて慎重な検証が必要です。

この研究はウェールズ政府のSmart Flexible Innovation Support(SFIS)プログラムの支援を受けており、政府レベルでも農業のデジタル変革が重要政策として位置づけられていることがわかります。世界人口の増加と気候変動という二重の課題に直面する現代において、このような技術革新は単なる効率化を超えた、人類の生存戦略としての意味を持っています。

【用語解説】

potato blight(ジャガイモ疫病)

Phytophthora infestansという病原体によって引き起こされるジャガイモの致命的な病気である。感染した植物から数日で広大な畑を全滅させる能力を持ち、1845年のアイルランド大飢饉の原因ともなった歴史的な脅威である。

machine learning(機械学習)

データから自動的にパターンを学習し、予測や分類を行うAI技術である。農業分野では作物の病気検出や収穫量予測などに活用されている。

targeted intervention(標的介入)

特定の問題が発生している場所にのみピンポイントで対策を講じるアプローチである。従来の広域予防散布と対比される効率的な手法である。

【参考リンク】

Aberystwyth University(アベリストウィス大学)(外部)

ウェールズにある公立大学で、今回のDeepDetectプロジェクトを主導している。農業科学や環境科学の分野で高い評価を受けている。

Welsh Government(ウェールズ政府)(外部)

イギリスの構成国の一つであるウェールズの地方政府。Smart Flexible Innovation Supportプログラムを通じて農業技術革新を支援している。

【参考動画】

【参考記事】

Farming’s new weapon: AI app to spot potato blight before it hits(外部)

ウェールズの科学者が開発中のDeepDetectプロジェクトについて詳しく報じた記事。予防散布に年間527万ポンドを費やしているウェールズの現状や具体的な情報を提供している。

Potato blight warning app to use AI to help farmers – BBC News(外部)

BBCによるDeepDetectプロジェクトの報道。ジャガイモが世界で4番目に重要な主食作物であることや食料安全保障の観点からこの技術の重要性を説明している。

Agriculture Technology News 2025: New Tech & AI Advances(外部)

2025年の農業技術トレンドについて包括的に分析した記事。世界の農場の60%以上がAI駆動の精密農業技術を採用すると予測している。

Phytophthora infestans: An Overview of Methods and Attempts(外部)

Phytophthora infestansの科学的研究論文。病原体の遺伝子構造や高い変異率について詳細な説明を提供している。

【編集部後記】

農業とAIの融合は、私たちの食卓の未来を大きく変える可能性を秘めています。スマートフォンひとつで作物の病気を早期発見できる時代が目前に迫っている今、皆さんはどんな農業の未来を想像されますか?

食料安全保障という人類共通の課題に対して、テクノロジーがどこまで貢献できるのか、一緒に考えてみませんか?また、このような技術が実用化された際、消費者である私たちの生活にはどのような変化が訪れると思われますか?ぜひSNSで皆さんの率直なご意見をお聞かせください。

法執行技術企業Axon社が開発したAIソフトウェア「Draft One(ドラフト・ワン)」が全米の警察署で導入されている。

このツールは警察官のボディカメラの音声認識を基に報告書を自動作成するもので、Axon社の最も急成長している製品の一つである。コロラド州フォートコリンズでは報告書作成時間が従来の1時間から約10分に短縮された。Axon社は作成時間を70%削減できると主張している。

一方で市民権団体や法律専門家は懸念を表明しており、ACLU(米国市民自由連合)は警察機関にこの技術から距離を置くよう求めている。ワシントン州のある検察庁はAI入力を受けた警察報告書の受け入れを拒否し、ユタ州はAI関与時の開示義務を法制化した。元のAI草稿が保存されないため透明性や正確性の検証が困難になるという指摘もある。

From: ![]() Cops Are Using AI To Help Them Write Up Reports Faster

Cops Are Using AI To Help Them Write Up Reports Faster

【編集部解説】

このニュースで紹介されているAxon社のDraft Oneは、単なる効率化ツールを超えた重要な議論を巻き起こしています。

まず技術的な側面を整理しておきましょう。Draft Oneは、警察官のボディカメラ映像から音声を抽出し、OpenAIのChatGPTをベースにした生成AIが報告書の下書きを作成するシステムです。Axon社によると、警察官は勤務時間の最大40%を報告書作成に費やしており、この技術により70%の時間を削減できると主張しています。

しかし、実際の効果については異なる報告が出ています。アンカレッジ警察署で2024年に実施された3ヶ月間の試験運用では、期待されたほどの大幅な時間短縮効果は確認されませんでした。同警察署のジーナ・ブリントン副署長は「警察官に大幅な時間短縮をもたらすことを期待していたが、そうした効果は見られなかった」と述べています。審査に要する時間が、報告書生成で節約される時間を相殺してしまうためです。

このケースは単独のものではありません。2024年にJournal of Experimental Criminologyに発表された学術研究でも、Draft Oneを含むAI支援報告書作成システムが実際の時間短縮効果を示さなかったという結果が報告されています。これらの事実は、Axon社の主張と実際の効果に重要な乖離があることを示しています。

最も重要な問題は透明性の欠如です。Draft Oneは、意図的に元のAI生成草案を保存しない設計になっています。この設計により、最終的な報告書のどの部分がAIによって生成され、どの部分が警察官によって編集されたかを判別することが不可能になっています。

この透明性の問題に対応するため、カリフォルニア州議会では現在、ジェシー・アレギン州上院議員(民主党、バークレー選出)が提出したSB 524法案を審議中です。この法案は、AI使用時の開示義務と元草案の保存を義務付けるもので、現在のDraft Oneの設計では対応できません。

法的影響も深刻です。ワシントン州キング郡の検察庁は既にAI支援で作成された報告書の受け入れを拒否する方針を表明しており、Electronic Frontier Foundation(EFF)の調査では、一部の警察署ではAI使用の開示すら行わず、Draft Oneで作成された報告書を特定することができないケースも確認されています。

技術的課題として、音声認識の精度問題があります。方言やアクセント、非言語的コミュニケーション(うなずきなど)が正確に反映されない可能性があり、これらの誤認識が重大な法的結果を招く可能性があります。ブリントン副署長も「警察官が見たが口に出さなかったことは、ボディカメラが認識できない」という問題を指摘しています。

一方で、人手不足に悩む警察組織にとっては魅力的なソリューションです。国際警察署長協会(IACP)の2024年調査では、全米の警察機関が認可定員の平均約91%で運営されており、約10%の人員不足状況にあることが報告されています。効率化への需要は確実に存在します。

しかし、ACLU(米国市民自由連合)が指摘するように、警察報告書の手書き作成プロセスには重要な意味があります。警察官が自らの行動を文字にする過程で、法的権限の限界を再認識し、上司による監督も可能になるという側面です。AI化により、この重要な内省プロセスが失われる懸念があります。

長期的な視点では、この技術は刑事司法制度の根幹に関わる変化をもたらす可能性があります。現在は軽微な事件での試験運用に留まっているケースが多いものの、技術の成熟と普及により、重大事件でも使用されるようになれば、司法制度全体への影響は計り知れません。

【用語解説】

Draft One(ドラフト・ワン):

Axon社が開発したAI技術を使った警察報告書作成支援ソフトウェア。警察官のボディカメラの音声を自動認識し、OpenAIのChatGPTベースの生成AIが報告書の下書きを数秒で作成する。警察官は下書きを確認・編集してから正式に提出する仕組みである。

ACLU(American Civil Liberties Union、米国市民自由連合):

1920年に設立されたアメリカの市民権擁護団体。憲法修正第1条で保障された言論の自由、報道の自由、集会の自由などの市民的自由を守る活動を行っている。現在のDraft Oneに関する問題について警告を発している。

Electronic Frontier Foundation(EFF):

デジタル時代における市民の権利を守るために1990年に設立された非営利団体。プライバシー、言論の自由、イノベーションを擁護する活動を行っている。Draft Oneの透明性問題について調査・批判を行っている。

IACP(International Association of Chiefs of Police、国際警察署長協会):

1893年に設立された世界最大の警察指導者組織。法執行機関の専門性向上と公共安全の改善を目的として活動している。全米の警察人員不足に関する調査を実施している。

【参考リンク】

Axon公式サイト(外部)

Draft Oneの開発・販売元でProtect Lifeをミッションに掲げる法執行技術企業

Draft One製品ページ(外部)

生成AIとボディカメラ音声で数秒で報告書草稿を作成するシステムの詳細

ACLU公式見解(外部)

AI生成警察報告書の透明性とバイアスの懸念について詳細に説明した白書

EFF調査記事(外部)

Draft Oneが透明性を阻害するよう設計されている問題を詳細に分析

国際警察署長協会(外部)

全米警察機関の人員不足状況と採用・定着に関する2024年調査結果を公開

【参考記事】

アンカレッジ警察のAI報告書検証 – EFF(外部)

3ヶ月試験運用で期待された時間短縮効果が確認されなかった結果を詳述

AI報告書作成の効果検証論文 – Springer(外部)

Journal of Experimental CriminologyでAI支援システムの時間短縮効果を否定

警察署でのAI活用状況 – CNN(外部)

コロラド州フォートコリンズでの事例とAxon社の70%時間短縮主張を報告

全米警察人員不足調査 – IACP(外部)

1,158機関が回答し平均91%の充足率で約10%の人員不足状況を報告

カリフォルニア州AI開示法案 – California Globe(外部)

SB 524法案でAI使用時の開示義務と元草稿保存を義務付ける内容を詳述

ACLU白書について – Engadget(外部)

フレズノ警察署での軽犯罪報告書限定の試験運用について報告

アンカレッジ警察の導入見送り – Alaska Public Media(外部)

副署長による音声のみ依存で視覚的情報が欠落する問題の具体的説明

【編集部後記】

このDraft Oneの事例は、私たちの身近にある「効率化」という言葉の裏に隠れた重要な問題を浮き彫りにしています。特に注目すべきは、Axon社が主張する効果と実際の現場での検証結果に乖離があることです。

日本でも警察のDX化が進む中、同様の技術導入は時間の問題かもしれません。皆さんは、自分が関わる可能性のある法的手続きで、AIが作成した書類をどこまで信頼できるでしょうか。また、効率性と透明性のバランスをどう取るべきだと思いますか。

アンカレッジ警察署の事例のように、実際に試してみなければ分からない課題もあります。ぜひSNSで、この技術に対する率直なご意見をお聞かせください。私たちも読者の皆さんと一緒に、テクノロジーが人間社会に与える影響について考え続けていきたいと思います。

AI(人工知能)ニュース

Anthropic Claude Sonnet 4、100万トークンのコンテキスト対応でソフトウェアプロジェクト全体の一括解析が可能に

Published

5か月 agoon

2025年8月13日By

TaTsu

2025年8月12日、AnthropicはClaude Sonnet 4が1リクエストで最大100万トークンを処理可能になったと発表した。

Public BetaとしてAnthropicのAPIとAmazon Bedrockで提供し、Google CloudのVertex AI対応は予定中である。75,000行超のコードベース解析が可能となり、内部テスト「needle in a haystack」で100%の正確性を達成した。

価格は入力200Kトークン以下が$3/M、出力が$15/M、超過分は入力$6/M、出力$22.5/Mとなる。Menlo Venturesの調査ではAIコード生成市場でAnthropicは42%、OpenAIは21%のシェアを持つ。主要顧客はCursorとGitHub Copilotで、年間収益ランレート50億ドルのうち約12億ドルを占める。初期利用はTier 4やカスタムレート制限のAPI顧客、Fortune 500企業などである。

From: ![]() Claude can now process entire software projects in single request, Anthropic says

Claude can now process entire software projects in single request, Anthropic says

【編集部解説】

AnthropicがClaude Sonnet 4に最大100万トークンのコンテキスト(文脈)処理を開放しました。単一リクエストで約75,000行のコードや約75万語のドキュメントを一気に読み込める規模で、APIおよびAmazon Bedrock経由のPublic Betaとして段階的に展開されています。これにより、これまで分割前提だった大規模リポジトリや多数文書の横断的な関連把握が、1回の入出力で可能になります。

技術的には、長文脈での「needle in a haystack(干し草の山の中の針)」的検索・想起の正確性が論点です。Anthropicは内部評価で100%の再現性を謳いますが、これはあくまで社内テストであり、実運用におけるコード異臭検知や設計上のトレードオフ把握など、多層的な推論の持続性は現場検証が不可欠です。ただし、プロジェクト全体像を”丸ごと”見渡せること自体は、ファイル粒度の分割では失われがちだった依存関係と設計意図を保ったまま提案できる余地を広げます。

実装・料金面では、200Kトークン以下は従来の$3/MTok(入力)・$15/MTok(出力)に据え置き、200K超から$6/MTok・$22.50/MTokへ切り替わる二段制です。長文脈のβ利用は当面Tier 4およびカスタム制限の組織が対象で、プロンプトキャッシング(prompt caching(プロンプトの再利用キャッシュ))と併用することでリピート照会型ワークロードの総コストを抑制できる設計です。この「キャッシュ×長文脈」によるRAG代替のコスト・品質最適化は、法務・金融・製造のナレッジ資産を持つ企業にとって実践的な選択肢になり得ます。

市場文脈では、コード生成が企業導入の主用途として伸び、Menlo Ventures調査でAnthropicのコード生成シェアは42%、OpenAIは21%とされています。企業は価格より性能を優先し、より高性能モデルへの素早いアップグレードが常態化しています。一方で、価格攻勢を強める競合(例:GPT-5)や、プラットフォーム戦略におけるアライアンスの力学は、モデル採用の流動性を高める要因となります。

できるようになることは明確です。第一に、リポジトリ全体の設計レビュー、リファクタリング計画、仕様と実装の整合性監査を「文脈を保ったまま」一気通貫で回せます。第二に、数百ファイル規模の文書群からの合意形成資料やリスク論点の抽出など、関係性を前提とする要約・統合がしやすくなります。第三に、ツール呼び出しを跨いだエージェント運用で、長いワークフローの一貫性と再現性を保ちやすくなります。

留意すべきリスクもあります。長文脈は「見えすぎるがゆえの錯覚」を生みやすく、誤った前提の連鎖や過剰一般化が交じると、広範囲に影響する提案ミスになり得ます。加えて、過去バージョンで観測された望ましくない振る舞いの教訓から、安全性設計は今後も注視が必要です。ベータ段階では、重要判断におけるヒューマン・イン・ザ・ループを厳格に保つべきです。

規制・ガバナンス面では、長文脈化に伴い入力データの守備範囲が拡大します。権限分離、機密区分、データ最小化の実装が不十分だと、不要な個人情報・営業秘密まで取り込むリスクが増します。監査可能性(誰が・いつ・何を入力し、どの判断がなされたか)を担保するためのログ設計や、キャッシュのTTL・アクセス制御は、モデル選定と同列の経営課題です。

長期的には、RAG前処理中心の「情報を選んでから渡す」設計から、長文脈を前提に「まず全体を見せ、モデル自身に選ばせる」設計への再編が進みます。これは、情報アーキテクチャとMLOpsの分業を再定義し、エージェント編成・権限設計・コスト会計の枠組みまで影響を与えます。GeminiやOpenAIも大規模コンテキストの路線にあり、長文脈×価格×推論性能の三つ巴は当面の焦点であり続けるでしょう。

最後に、なぜ今か。モデル性能の頭打ち議論が出る中で、「入力側の律速」を外すことは実務価値に直結します。プロダクトロードマップ、設計思想、運用手順、テスト資産、ナレッジの「全体」を理解したうえで提案できるAIは、開発現場の意思決定速度と品質を底上げします。長文脈は魔法ではありませんが、現場の「分割に伴う損失」を削る現実的なテコになります。

【用語解説】

コンテキストウィンドウ(context window)

モデルが一度のリクエストで保持・参照できる入力の範囲のこと。

トークン(token)

テキストを分割した最小単位で、課金やモデルの処理量の基準となる。

needle in a haystack(干し草の山の中の針)

大量テキスト中の特定情報を探索する内部評価手法の通称。

Public Beta(公開ベータ)

一般開放された試験提供段階で、正式版前の段階を指す。

プロンプトキャッシング(prompt caching)

繰り返し使う大規模プロンプトをキャッシュして遅延とコストを削減する仕組み。

RAG(Retrieval-Augmented Generation)

検索・取得結果を補助情報として生成に用いる方式。

リポジトリ横断コード解析

リポジトリ全体を読み込み、依存関係や設計をまたいで解析・提案すること。

コンテキスト対応エージェント

長いワークフローや多数のツール呼び出しにわたり文脈を保持するAIエージェント。

【参考リンク】

Anthropic(外部)

人工知能モデルClaudeを提供する企業で、Sonnet 4の1Mトークン文脈を発表している。

Claude Sonnet 4: 1Mトークン対応発表(外部)

Sonnet 4の1Mトークン対応、ユースケース、価格調整、提供範囲を案内する発表ページである。

Anthropic API Pricing(外部)

Sonnet 4の長文脈価格やティア条件、バッチ割引、キャッシュ適用などの詳細を示す。

Amazon Bedrock(外部)

複数基盤モデルを提供するAWSの生成AIサービスで、Claudeの提供も含む。

Google Cloud Vertex AI(外部)

Google CloudのAIプラットフォームで、基盤モデルの提供と統合機能を持つ。

【参考動画】

【参考記事】

Claude Sonnet 4 now supports 1M tokens of context(外部)

Sonnet 4が最大1Mトークンの文脈に対応し、リポジトリ全体の解析、文書群統合、コンテキスト対応エージェントなどのユースケースが拡張された。

Anthropic’s Claude AI model can now handle longer prompts(外部)

Sonnet 4が1Mトークンに対応し、約750,000語または75,000行規模の入力が可能になった。

Menlo Ventures – 2025 Mid-Year LLM Market Update(外部)

企業LLM市場のシェア変動、API支出の倍増、コード生成の台頭、Anthropicのコード生成シェア42%などを提示。

Techmeme summary: Anthropic updates Claude Sonnet 4(外部)

1Mトークンの文脈対応、約750K語/75K行、5倍拡張という要点を集約し、同日の報道の中心情報を短く示す。

Simon Willison: Claude Sonnet 4 now supports 1M tokens of context(外部)200Kと1Mでの二段価格、βヘッダー指定、Tier 4制限など、実装上の具体的留意点を補足し、他社(Gemini)の価格比較も紹介。

【編集部後記】

みなさんは、開発しているサービスやプロジェクトの全体像を、AIが一度に理解して提案してくれるとしたら、どんな活用を思い描きますか。75,000行のコードベースを分割せずに扱えることは、単なる効率化を超えた可能性を秘めています。

これまで、大規模なシステムの改善提案を得るためには、開発者が手作業でコードを分割し、重要な文脈を失うリスクを抱えながら作業していました。しかし今回のClaude Sonnet 4の長文脈対応により、プロジェクト全体の設計思想や依存関係を保ったまま、AIからの提案を受けられるようになります。

もちろん、200Kトークン超で$6/$22.50という価格設定は決して安くありません。しかし、分割作業に費やしていた時間コストや、文脈を失うことで生じる品質リスクを考慮すれば、多くの企業にとって合理的な投資と言えるでしょう。

この技術がもし皆さんの職場や個人プロジェクトに導入されたら、どんな変化が起こるのか。コードレビューの質は向上するのか、設計判断のスピードは上がるのか。そして何より、開発者の創造性がより高い領域に向かうのか。ぜひ想像しながら、この技術の可能性について考えてみてください。