ジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所(APL)とサムスン電子の研究チームが、CHESS(controlled hierarchically engineered superlattice structures)と呼ばれるナノエンジニアリング熱電材料を開発した。

この技術は2025年5月21日にNature Communications誌で発表された。CHESSは従来のバルク熱電材料と比較して、材料レベルで室温(27℃)において約100%の効率向上を実現し、デバイスレベルで約75%、完全統合冷却システムレベルで約70%の効率改善を達成した。

この材料は金属有機化学気相成長法(MOCVD)で製造可能で、冷却ユニット当たりわずか0.003立方センチメートル(砂粒程度のサイズ)の材料使用量で済む。研究の主任研究者は共同プロジェクトの主任研究者でAPLの熱電技術主任技術者であるラマ・ベンカタスブラマニアンで、サムスン側はライフソリューションチーム常務取締役ジュンヒョン・リーが率いる冷凍チームが参加した。

CHESSは2023年にR&D 100賞を受賞し、当初は国家安全保障用途のチップとエンジン部品冷却のために開発され、現在は医療用義肢装具での冷却にも使用されている。

From: https://www.theregister.com/2025/07/03/cold_without_the_compressor_boffins/

【編集部解説】

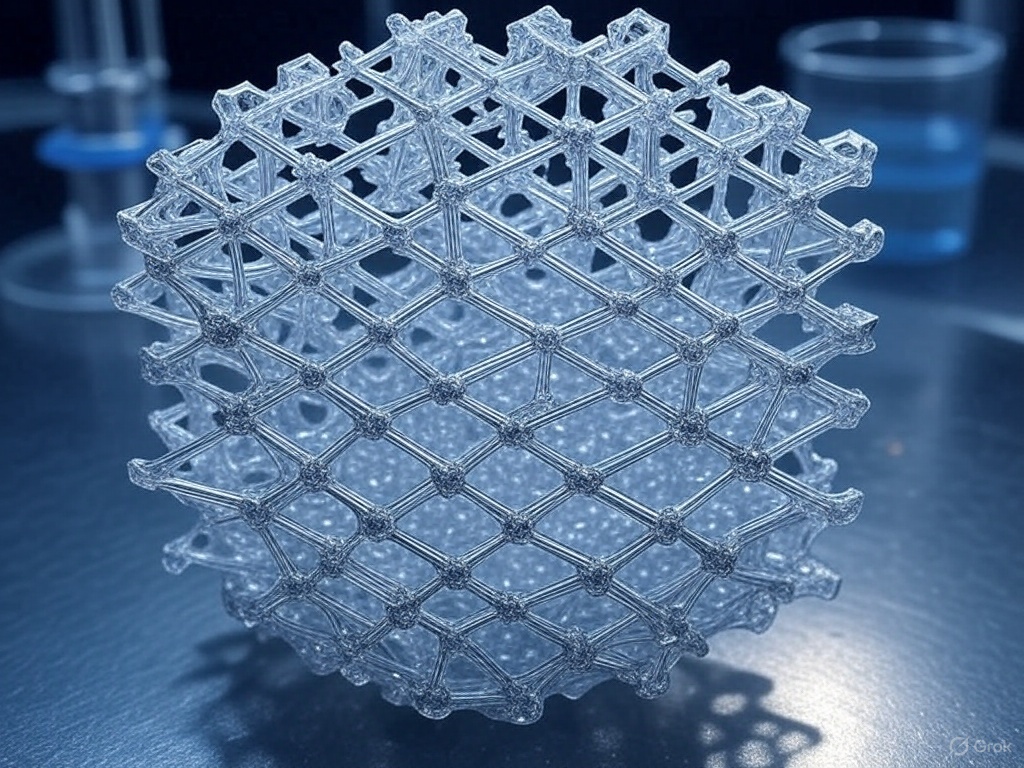

CHESS技術の核心は、従来のバルク材料とは根本的に異なる「ナノエンジニアリング」にあります。この技術は、原子レベルで精密に設計された超格子構造を持つ薄膜材料で、厚さはわずか砂粒程度の0.003立方センチメートルという極小サイズを実現しています。

重要なのは、この材料が金属有機化学気相成長法(MOCVD)という既存の半導体製造プロセスで作製できることです。MOCVDは高効率太陽電池や商用LEDの製造に広く使われている確立された技術であり、これによりCHESS材料の大量生産への道筋が明確になっています。

段階的な効率改善の実現

CHESS技術の最も注目すべき点は、段階的な効率改善を実証したことです。材料レベルでは室温において約100%(2倍)の効率向上を達成し、これがデバイスレベルでは約75%、完全統合システムレベルでは約70%の効率改善として実現されました。この段階的な性能向上は、実用化に向けた重要な指標となります。

冷却技術の根本的変革

現在の冷却システムの多くは、コンプレッサーと化学冷媒に依存した機械的な仕組みです。しかし、CHESS技術は電子を利用して熱を移動させる固体冷却方式を採用しており、可動部品や有害な冷媒を一切必要としません。

この違いは単なる技術的改良を超えた意味を持ちます。従来の冷媒であるハイドロフルオロカーボン(HFC)は、CO2の数百倍から数千倍の温室効果を持つ強力な温室効果ガスです。CHESS技術の普及は、これらの有害物質の使用を根本的に削減する可能性を秘めています。

産業への波及効果と応用範囲

この技術の影響は冷蔵庫や空調機器にとどまりません。APLの研究者ジェフ・マランチが指摘するように、CHESS材料は体温などの温度差を電力に変換する機能も備えています。これは、IoTデバイスや医療機器の自己給電システムへの応用を意味します。

ベンカタスブラマニアン博士は、「この薄膜技術は、リチウムイオン電池が携帯電話のような小型デバイスから電気自動車のような大型デバイスまで電力を供給するようにスケールアップされてきたのと同様に、小型の冷凍システムから大規模な建物のHVACアプリケーションまで成長する可能性を秘めている」と述べています。

AIとの融合による最適化

APLとサムスンは、今後AI(人工知能)を活用したエネルギー効率の最適化に取り組む計画を発表しています。具体的には、冷蔵庫内の区画ごとの温度を最適に制御する区分冷却や、必要な場所だけを効率的に冷やす分散冷却などが検討されています。

潜在的なリスクと課題

一方で、この技術にはいくつかの課題も存在します。まず、CHESS材料の製造には特殊な材料が必要であり、その環境フットプリントについては慎重な評価が必要です。特に、テルルや希土類元素などの希少材料の採掘と加工は、環境への影響を伴う可能性があります。

また、固体冷却技術は従来のシステムと比較して動作温度範囲が限定的であり、極端な環境条件での性能については更なる検証が求められます。

規制環境への影響

この技術の普及は、既存の冷媒規制にも大きな影響を与える可能性があります。モントリオール議定書のキガリ改正により、HFCの段階的削減が国際的に合意されており、CHESS技術はこの流れを加速させる重要な代替技術として位置づけられます。

長期的な技術展望

10年間の研究開発を経て実用化段階に到達したCHESS技術ですが、その真価は今後の展開にかかっています。サムスンとの共同研究により実証された段階的な効率改善は、商業化への重要なマイルストーンです。

今後は、より大規模な冷凍システムへの応用や、AI駆動の最適化システムとの統合が計画されており、エネルギー効率のさらなる向上が期待されます。この技術革新は、単なる冷却効率の改善を超えて、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩として評価されるべきでしょう。

【用語解説】

CHESS(Controlled Hierarchically Engineered Superlattice Structures)

熱電材料(Thermoelectric Materials)

MOCVD(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition)

ペルチェ効果(Peltier Effect)

超格子構造(Superlattice Structure)

【参考リンク】

Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

Samsung Electronics

Samsung Research

Nature Communications

【参考動画】

VIDEO

Samsung Research America: Who We Areサムスン・リサーチ・アメリカの公式チャンネルによる組織紹介動画。シリコンバレーでの研究活動、ビジョン、ミッション、研究分野について解説している。

VIDEO

The Johns Hopkins Applied Physics Labジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所の公式紹介動画。国家的課題解決に向けた研究開発活動と、米国最大の大学関連研究センターとしての役割を説明。

【参考記事】

世界初の高性能ペルチェ冷蔵技術、ナノ薄膜で冷媒ゼロの未来へ ( 外部)

JHU/APL・Samsung開発、超高効率「CHESS」薄膜熱電冷却とは? ( 外部)

ナノエンジニアリングされた熱電素子がスケーラブルでコンプレッサーフリーの冷却を実現

【編集部後記】

皆さんのご自宅やオフィスで、エアコンや冷蔵庫の音が気になったことはありませんか?CHESS技術のような固体冷却が普及すれば、これらの騒音問題が解決される可能性があります。また、停電時でも小さな温度差から電力を生み出せる技術として、災害時の備えにも活用できるかもしれません。

特に興味深いのは、この技術がAIと融合することで、冷蔵庫内の区画ごとに最適な温度制御を行ったり、必要な場所だけを効率的に冷やしたりできる点です。私たちも日々の取材を通じて、こうした技術がどのように生活を変えていくのか、一緒に考えていきたいと思っています。皆さんは、この技術がどんな場面で最も役立つと感じられますか?

ナノテクノロジーニュースをinnovaTopiaでもっと読む