量子コンピューターニュース

QpiAI、3200万ドル調達でインド量子コンピューター開発を加速 – 政府主導で世界進出へ

Published

6か月 agoon

By

TaTsu

インドのスタートアップQpiAIは2025年7月16日、AIと量子コンピューティングを統合する企業向けソリューションでシリーズA資金調達ラウンドにて3200万ドルを調達したと発表しました。インド政府の7億5000万ドル規模の国家量子ミッションとAvataar Venturesが共同主導し、ポストマネー評価額は1億6200万ドルとなりました。

ベンガルール本社のQpiAIは2019年設立で、米国とフィンランドに子会社を持ちます。同社は2025年4月にインド初のフルスタック量子コンピューター「QpiAI-Indus」を25超伝導量子ビットで発表しました。

QpiAIは技術ロードマップで2027年に128量子ビット、2028年に1000量子ビットの開発を目指します。論理量子ビットでは2027年に5論理量子ビット、2030年に100論理量子ビットのシステム開発を計画しています。同社は新資金でシンガポールと中東への市場参入を目指しています。

From: ![]() India eyes global quantum computer push — and QpiAI is its chosen vehicle

India eyes global quantum computer push — and QpiAI is its chosen vehicle

【編集部解説】

今回のQpiAIの資金調達は、単なるスタートアップの成長記録を超えた重要な意味を持っています。インドが国家戦略として量子技術分野で世界的プレゼンスを確立しようとする野心的な取り組みの象徴的な出来事として捉えるべきでしょう。

量子コンピューティングの現在地と技術的意義

量子コンピューティングは、従来のコンピューターが0と1のビットで情報を処理するのに対し、量子ビット(qubit)が0と1の重ね合わせ状態を利用して並列処理を行う革新的な技術です。QpiAIの「QpiAI-Indus」が搭載する25量子ビットという規模は、現在の技術水準では実用的な応用が可能なレベルにあります。

特に注目すべきは、同社が単一量子ビットゲートの忠実度99.7%、2量子ビットゲートの忠実度96%を達成している点です。これは量子計算の精度を示す重要な指標で、実用的な量子アルゴリズムの実行に必要な品質水準を満たしています。また、量子ビット持続時間(T1/T2)が30マイクロ秒/25マイクロ秒という性能は、実用的な量子計算に十分な時間を提供します。

野心的な技術ロードマップの意義

QpiAIの開発計画は段階的かつ戦略的に設計されています。物理量子ビットでは2025年の64量子ビットから始まり、2027年の128量子ビット、2028年の1000量子ビットへと進化します。

同時に、実用的な量子コンピューティングに不可欠な論理量子ビットの開発も並行して進めており、2030年の100論理量子ビットまで明確な目標を設定しています。この二重のアプローチは、NISQ時代から誤り耐性量子コンピューティング(FTQC)時代への移行を見据えた戦略として評価できます。

AIとの融合がもたらす新たな可能性

QpiAIの独自性は、量子コンピューティングとAIの統合アプローチにあります。CEOのナガラジャ氏が述べているように、「量子チップの設計空間は非常に大きく、誤り訂正のための論理量子ビットを得るために数千の量子ビットを統合する際、AIがより大きな役割を果たす」という視点は技術的に正確です。

同社のエージェンティックAIシステムは、量子ビットの製造と最適化を自動化し、忠実度・誤り訂正・ノイズを目的に応じて調整する革新的な技術として位置づけられます。

インドの国家戦略と地政学的含意

7億5000万ドル規模の国家量子ミッション(NQM)は、2023年に開始されたインド政府の戦略的イニシアチブです。このミッションは量子技術を経済機会と国家安全保障の両方の観点から位置づけており、8年以内に50-1000物理量子ビットを持つ中規模量子コンピューターの開発を目指しています。

政府が直接QpiAIの資金調達に参加したことは、単なる産業支援を超えた戦略的投資であることを示唆しています。これは中国や米国が量子技術分野で先行する中、インドが第三極として台頭しようとする意図の表れでしょう。

商業的実現性と市場展開

QpiAI100人体制(25人の博士号取得者を含む)は、技術開発と商業化の両面で適切な規模と言えるでしょう。シンガポールや中東への展開計画は、アジア太平洋地域での量子技術普及の起点となる可能性があります。

潜在的リスクと課題

一方で、量子コンピューティング分野には技術的・商業的リスクが存在します。1000量子ビットシステムや100論理量子ビットシステムの実現は、現在の技術進歩率を考慮しても挑戦的な目標です。

また、QpiAIが目指すローカル製造についても、量子デバイス製造に必要な極低温環境や高精度部品の調達が課題となる可能性があります。

長期的な産業への影響

このニュースが示す最も重要な含意は、量子技術の競争が従来の米中二極構造から、インドを含む多極構造に移行する可能性です。QpiAIの成功は、他のアジア諸国による量子技術投資の触発要因ともなり得ます。

製薬、化学、金融、物流といった産業分野では、今後5-10年間で量子コンピューティングが実用的な問題解決ツールとして浸透していく可能性が高まっています。特に分子シミュレーションや最適化問題の領域では、従来のスーパーコンピューターでは不可能な計算が現実的になるでしょう。

【用語解説】

量子ビット(Qubit)

量子コンピューターの基本単位。従来のコンピューターのビット(0または1)と異なり、0と1の重ね合わせ状態を持つことができ、並列処理による高速計算を可能にする。

超伝導量子ビット

超伝導体の性質を利用した量子ビット。極低温環境で動作し、量子コンピューターの実装方式の一つとして広く採用されている。

論理量子ビット

複数の物理量子ビットを組み合わせてエラー訂正を行い、実用的な量子計算に使用できる安定した量子ビット。

NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)

ノイズあり中規模量子の略。現在の量子コンピューター技術の段階を示す用語で、完全な誤り訂正は持たないが有用な計算が可能な規模の量子システム。

FTQC(Fault-Tolerant Quantum Computing)

誤り耐性量子コンピューティング。量子エラー訂正技術を用いて、ノイズや誤りに対して耐性を持つ量子計算システム。

量子ゲート忠実度

量子ゲート操作の精度を示す指標。理想的な量子操作に対する実際の操作の正確さを表す。

T1/T2時間

量子ビットの持続時間を示す指標。T1は緩和時間、T2はデコヒーレンス時間を表し、量子状態がどれだけ長く維持できるかを示す。

【参考リンク】

QpiAI公式サイト(外部)

AIと量子コンピューティング統合ソリューション提供企業の公式サイト

National Quantum Mission公式サイト(外部)

インド政府の国家量子ミッション詳細と最新情報を提供

【参考動画】

【参考記事】

QpiAI、インドで量子時代の幕開けを告げる25量子ビットの量子コンピューター「Indus」を発表(外部)

2025年4月発表のQpiAI-Indusの技術仕様と開発ロードマップ詳細

QpiAI、インド初のフルスタック25量子ビット超伝導量子コンピューターを国家量子ミッションの下で発表(外部)

量子ビジネス専門誌による25量子ビットシステム発表の詳細分析

【編集部後記】

量子コンピューティングとAIの融合という、まさに「未来の計算」が現実のものとなりつつある今、皆さんはどのような可能性を感じていらっしゃるでしょうか。

特に興味深いのは、インドという新たなプレイヤーが量子技術の世界地図を塗り替えようとしている点です。皆さんの業界や関心分野において、この技術進歩がどのような変化をもたらすと思われますか?

創薬、材料開発、金融最適化など、様々な分野での応用可能性について、ぜひ皆さんの視点をお聞かせください。

AI(人工知能)ニュースをinnovaTopiaでもっと読む

量子コンピューターニュースをinnovaTopiaでもっと読む

2025年7月28日、大阪大学の研究室で静かに稼働を始めた一台の量子コンピュータが、日本の技術的未来を大きく塗り替える可能性を秘めています。それは世界で初めて、ハードウェアからソフトウェアまで完全に「Made in Japan」で構築された純国産量子マシンです。

-273℃の極低温世界で踊る28個の量子ビット。アルバックの希釈冷凍機、キュエルの制御装置、そして世界初の完全オープンソース量子OS「OQTOPUS」——これら全てが日本の技術力の結晶として一つのシステムに統合されました。

しかし、この量子コンピュータの真の革新性は技術仕様だけにあるのではありません。8月14日から始まる大阪・関西万博では、来場者が手持ちのiPadから直接この量子マシンにアクセスし、量子もつれという宇宙の神秘を自らの指先で操作できるのです。

科学の最前線が、ついに私たちの手の届く場所にやってきました。

大阪大学量子情報・量子生命研究センター(QIQB)は2025年7月28日、主要部品・パーツやソフトウェアが全て日本製となる「純国産」超伝導量子コンピュータの稼働を開始した。開発は根来誠副センター長、理化学研究所の中村泰信センター長、アルバック、アルバック・クライオ、イーツリーズ・ジャパン、キュエル、QunaSys、セック、TIS、富士通量子研究所らの共同研究グループが担当した。

希釈冷凍機、制御装置、超伝導量子ビットチップ、量子クラウドソフトOQTOPUSなどの主要パーツとソフトウェアを全て国産化した。7月28日時点で28量子ビット以上の制御が可能である。8月14日から20日まで大阪・関西万博で開催される企画展「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」では、来場者がiPadを通じてクラウド経由で本システムにアクセスし、最大4量子ビットの量子プログラムを体験できる。本システムは全てのソフトウェアスタックがオープンソースで構成されており、世界でも類を見ない特徴を持つ。

From: ![]() 「純国産」量子コンピュータ、7月28日稼働! 万博会場からクラウド接続し、来場者に新しい”量子体験”も予定!

「純国産」量子コンピュータ、7月28日稼働! 万博会場からクラウド接続し、来場者に新しい”量子体験”も予定!

【編集部解説】

大阪大学の「純国産」量子コンピュータが稼働開始したというニュースは、実は日本の量子技術戦略における極めて重要な転換点を示しています。

確認された事実として、この量子コンピュータは28量子ビット以上の制御が可能で、システム全体のソフトウェアスタックが世界で初めて完全にオープンソースで構築されている点が画期的です。従来、IBMやGoogleなどの海外大手企業の量子クラウドサービスでは、中核ソフトウェアはブラックボックス化されており、この完全オープンソース化は世界でも前例がありません。

この純国産システムの最大の意義は、技術的自立性の確保にあります。これまでの理研初号機では希釈冷凍機など重要部品の一部を海外製品に依存していましたが、今回は-273℃の極低温を実現する希釈冷凍機もアルバック製の国産品を使用しています。量子コンピュータは将来の基幹産業になる可能性が高く、サプライチェーンの安全保障の観点から自製技術の保有は戦略的に重要です。

技術的な側面から見ると、この純国産機の性能は既に実用レベルに達しています。1量子ビットゲート忠実度の中央値が99.9%、2量子ビットゲート忠実度が最大98%という数値は、国際的にも競争力のある水準です。また、3号機での稼働率86%という実績は、システムの安定性を証明しています。

万博での一般公開が持つ意味も看過できません。来場者がiPadからクラウド経由で実際の量子コンピュータにアクセスできる体験は、量子技術の社会的普及において重要な役割を果たします。これは単なるデモンストレーションではなく、量子ソフトウェアコンソーシアムの40機関という産学連携のエコシステムの成果でもあります。

将来への影響を考えると、この純国産化により日本は量子技術分野でのアジア地域のハブとしての地位を確立する可能性があります。特に、OQTOPUS(Open Quantum Toolchain for OPerators and USers)の完全オープンソース化は、世界中の研究者や企業が利用可能であり、日本発の量子ソフトウェア標準として普及する可能性を秘めています。

一方で、この純国産システムが直面する課題も存在します。現在の28量子ビットから、実用的な量子優位性を実現するには少なくとも数百から数千量子ビットが必要とされます。富士通とRIKENが既に256量子ビット機を発表しており、さらなる大規模化競争が激化することは確実です。

また、量子エラー訂正の実現という技術的難題も残されています。現在のシステムでは10月末までに100量子ビット弱への拡張が予定されていますが、フォルトトレラント量子コンピュータの実現には論理量子ビットあたり数千から数万の物理量子ビットが必要とされています。

しかし、この純国産システムの成功は、日本が量子技術の全スタックを自製できる技術力を証明した点で歴史的意義を持ちます。2025年が国際量子科学技術年として宣言された今、日本発の量子技術が世界標準となる可能性を秘めた重要な一歩と言えるでしょう。

【用語解説】

量子コンピュータ:量子力学の原理に従って動作する量子ビットを情報の最小単位として計算を行うコンピュータ。従来のコンピュータにはない量子重ね合わせや量子もつれを利用することで、分子中の電子状態などの量子的な振る舞いを効率的にシミュレーションできる。

希釈冷凍機:質量数が異なる2種類のヘリウム(液体ヘリウム4と液体ヘリウム3)を混合するときに生じる吸熱効果を利用して、約-273℃(10mK)まで温度を下げる冷凍機。超伝導量子ビットの動作に必要な極低温環境を実現する。

量子もつれ(エンタングル):二つの量子ビットのうちの一方の状態を観測した際に、もう片方がその量子ビットの状態と必ず逆の状態が現れるような強く相関した状態のこと。古典力学や古典電磁気学では説明できない量子力学特有の現象である。

国際量子科学技術年(IYQ):1925年にハイゼンベルグが発見した量子力学の理論誕生から100年を迎えた2025年を、国連が宣言したユネスコの記念年。量子科学技術の普及と理解促進を目的とする。

オープンソースソフトウェア(OSS):ソースコードが公開されており、誰でも自由に利用、改良、再配布できるソフトウェア。従来のコンピュータではLinuxを初めとして様々なOSSが根幹を支えている。

【参考リンク】

大阪大学量子情報・量子生命研究センター(QIQB)(外部)大阪大学の量子技術研究拠点。国際量子科学技術年の日本初の公式パートナーに就任

OQTOPUS公式サイト(外部)世界最大規模のオープンソース量子コンピュータクラウド基盤ソフトウェア

TIS株式会社(外部)量子コンピュータクラウドサービス基盤ソフトウェア開発に参画

エンタングル・モーメント公式サイト(外部)大阪・関西万博での量子・海・宇宙をテーマとした企画展

【参考記事】

TIS、QunaSys、阪大らによるオープンソース量子コンピュータクラウド基盤の研究開発(外部)OQTOPUS開発チームの正式な役職・組織体制の詳細情報

OQTOPUS: Researchers launch open-source quantum computer operating system(外部)世界最大規模のオープンソース量子ソフトウェアイニシアチブとして評価

量子コンピュータクラウドサービスの基盤ソフトウェア「OQTOPUS」を公開(外部)ITメディアによるシステムアーキテクチャの技術的特徴解説

富士通 上小田中に量子棟を建設 次世代コンピュータ設置(外部)2026年度中に1000量子ビットコンピュータ設置予定の報道

【編集部後記】

今回の純国産量子コンピュータの稼働開始は、日本の技術的自立という観点で非常に興味深い出来事です。特に注目したいのは、全てのソフトウェアがオープンソースで構築されている点です。これは従来の「クローズドな量子クラウド」の常識を覆す試みと言えるでしょう。

皆さんは、なぜ日本がこのタイミングで「純国産」にこだわったと思われますか?また、万博での一般公開体験は量子技術の社会実装にどのような影響をもたらすでしょうか?量子技術が私たちの日常にどう浸透していくのか、ぜひ一緒に考えてみませんか。

量子コンピューターニュース

オーストリア科学アカデミーが95%精度で量子時間逆行に成功、量子コンピュータのエラー修正技術に革命

Published

5か月 agoon

2025年8月12日By

TaTsu

オーストリア科学アカデミーとウィーン大学の研究チームが、量子システムにおいて時間を逆行させる手法を開発し、平均95%以上の忠実度を達成した。

研究はMiguel NavascuésとPhilip Waltherが主導し、成果はOptica誌に発表された。実験では単一光子の偏光にクビットを符号化し、サニャック干渉計を通してUとVという2つの進化パターンを重ね合わせ状態で実行した。

量子スイッチという装置を使用し、システムの内部構造や初期状態の詳細な知識なしに量子粒子を以前の状態に復元することに成功した。テストは50の異なる進化の組み合わせ、4つの初期状態、3つの時間ステップ長で実施され、3週間で1800回の実験を行った結果、忠実度は93%以上を維持し、一部は97%に達した。

この技術は量子コンピュータのエラー修正への応用が期待され、1秒の量子進化を1秒で巻き戻すリアルタイム処理が可能である。

From:![]() Using Quantum Physics, Researcher Have Succeeded to “Reverse Time” With Astonishing Precision

Using Quantum Physics, Researcher Have Succeeded to “Reverse Time” With Astonishing Precision

【編集部解説】

オーストリア科学アカデミーとウィーン大学による「量子時間逆行」技術は、一見SFのような響きですが、実は極めて実用的な技術革新です。

この研究の核心は、量子システムにおいて95%以上の精度で粒子を「以前の状態」に戻すことに成功した点にあります。重要なのは、この技術が「システムの内部構造を知らずに実行できる」ことです。これは量子コンピュータのエラー修正において革命的な意味を持ちます。

現在の量子コンピュータは、外部からのノイズや相互作用によってデータが容易に破損してしまうという課題を抱えています。従来のエラー修正手法では、エラーの詳細を把握し、複雑な修正プロセスを実行する必要がありました。しかし今回の技術により、「何が起こったか分からなくても、システムを以前の正常な状態に戻せる」という画期的な能力が実現しました。

この技術のユニークな点は、1秒の量子進化を巻き戻すのに正確に1秒しかかからない「リアルタイム処理」である点です。これは従来手法と比較して3倍の高速化を実現しており、実用的な量子コンピュータの運用において極めて重要な改善となります。

実験では、単一光子の偏光状態を利用し、「量子スイッチ」と呼ばれる装置を通じて2つの異なる進化パターンの重ね合わせ状態を作り出しました。これにより、光子は「2つの時間経路を同時に辿る」という量子力学特有の現象を活用して、元の状態への復帰を可能にしています。

研究は理論チームを率いるMiguel Navascuésと実験チームを率いるPhilip Waltherの協力により実現され、実験論文の筆頭著者はPeter Schianskyです。50の異なる進化パターン、4つの初期状態、3つの時間ステップで1,800回の実験を実施し、93-97%の忠実度を達成しました。この高い成功率は、実用的な量子エラー修正技術としての可能性を強く示唆しています。

将来的な応用範囲も注目すべき点です。現在は光子を使用していますが、理論上は冷却原子やイオントラップなど他の量子システムにも適用可能とされています。また、同じ研究チームは時間を「早送り」する手法についても理論的な開発を進めています。

この技術の意義は、量子コンピュータの商用化において最大の障壁であるエラー率の改善に直結することです。現在の量子プロセッサは約0.1-1%のエラー率を持ちますが、実用的な量子コンピュータには10^-15レベルの精度が必要とされています。今回の巧妙な「巻き戻し」機能が統合されれば、この巨大なギャップを埋める重要な技術的基盤となる可能性があります。

人間レベルでの時間巻き戻しについては、研究者は現実的な評価を示しています。人間一人の量子情報を1秒分巻き戻すのに数百万年が必要とされており、実用性はありません。しかし量子プロセッサのような制御された環境では、この技術は極めて強力なツールとなるでしょう。

この研究は、量子コンピュータが実験室から実世界へと飛躍する上で欠かせない「信頼性」という要素に革新的なアプローチを提供しています。まさに「未来のコンピューティング」を支える基盤技術として、我々の注目に値する発展と言えるでしょう。

【用語解説】

量子スイッチ(Quantum Switch)

量子システムにおいて2つ以上の量子チャンネルが作用する順序を制御する装置。重ね合わせ状態により、複数の進化経路を同時に処理できる。

サニャック干渉計(Sagnac Interferometer)

光子を2つの異なる経路で伝播させ、その干渉パターンを観測する光学装置。量子実験では量子状態の精密制御に使用される。

忠実度(Fidelity)

量子状態がどの程度正確に目標状態と一致しているかを示す指標。1(100%)に近いほど精度が高い。

クビット(Qubit)

量子ビット。量子コンピュータの基本情報単位で、0と1の重ね合わせ状態を取ることができる。

重ね合わせ状態(Superposition State)

量子粒子が複数の状態を同時に存在できる量子力学特有の現象。観測するまで全ての可能性が共存する。

量子エラー修正(Quantum Error Correction)

量子システムにおいて外部ノイズや干渉によって生じるエラーを検出・修正する技術。

【参考リンク】

オーストリア科学アカデミー(外部)

1847年設立の国立アカデミー。量子光学・量子情報研究所を運営し、基礎研究から応用研究まで幅広い分野をカバー

ウィーン大学(外部)

1365年創立のヨーロッパ最古級の大学。9万人以上の学生を擁し、20の学部で186の学位プログラムを提供

Optica出版グループ(外部)

光学・フォトニクス分野の世界的学術団体。本研究が掲載されたOptica誌を含む権威ある学術出版事業を展開

【参考記事】

Reversing Unknown Quantum Transformations(外部)

2023年にOptica誌発表の原著論文。量子変換の逆操作理論と実験結果を詳述

We have made science fiction come true(外部)

Miguel Navascués研究者による量子時間制御技術のEl País紙インタビュー記事

【編集部後記】

量子時間逆行技術のニュースを読んで、どのような感想を抱かれたでしょうか。SFの世界だと思っていた「時間の巻き戻し」が、実験室レベルとはいえ現実になりつつあります。

この技術が量子コンピュータの実用化を加速し、私たちの日常にどのような変化をもたらすのか、一緒に想像してみませんか。量子エラー修正の革新は、暗号化技術や創薬研究、金融計算など、あらゆる分野に波及効果を与える可能性があります。皆さんは、どの分野での応用に最も期待されますか?

また、このような基礎研究の進歩が社会実装されるまでのプロセスについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか。

ぜひ、未来への期待と不安を共有していただければと思います。

量子産業元年として迎える2025年

2025年は「国際量子科学技術年(International Year of Quantum Science and Technology:IYQ)」として国連により制定されています。これは、1925年にハイゼンベルクが行列力学と呼ばれる量子力学の定式化を完成させた論文が出版されてから100年という記念すべき節目を迎えるためです。

国連による宣言では、この1年間にわたる世界規模の取り組みは「量子科学とその応用の重要性に対する一般の認識を高めることを目的としたあらゆるレベルの活動を通じて実施される」とされており、量子技術の社会実装に向けた大きな転換点となることが期待されています。

日本においても、大阪大学QIQBが国内初のIYQ公式パートナーに就任するなど、量子技術の発展において重要な役割を担う体制が整いつつあります。2025年は、まさに日本にとっても「量子産業元年」と呼ぶべき年になるでしょう。

ゲート型量子コンピュータとは何か

量子コンピュータは、量子力学の原理を計算に応用した革新的な計算機です。特に「ゲート型量子コンピュータ」は、従来のコンピュータとは根本的に異なる動作原理を持っています。

従来のコンピューターはバイナリ・ビット(0と1)を使用してデータを保管および処理しますが、量子コンピューターは量子ビット(またはキュービット)を重ね合わせて使用することで、さらに多くのデータを一度にエンコードできます。

この「重ね合わせ」という量子力学の現象により、2量子ビットは4ビットの情報を保管でき、3量子ビットは8ビット、4量子ビットは12ビットの情報を保管できます。つまり、量子

ビット数が増えるにつれて、処理可能な情報量が指数関数的に増大するのです。

技術の歴史的発展

量子コンピュータの歴史は1980年代に遡ります。1980年にポール・ベニオフが量子系においてエネルギーを消費せず計算が行えることを示し、1982年にはファインマンも量子計算が古典計算に対し指数関数的に有効ではないかと推測しています。

理論的な発展から実用化への大きな転換点となったのは、1994年にピーター・ショアが実用的なアルゴリズム『ショアのアルゴリズム』を考案し、量子コンピュータの研究に火をつけたことでした。このアルゴリズムにより、従来のコンピュータでは現実的な時間では解けないとされる素因数分解問題が、量子コンピュータでは極めて短時間で解けることが示されました。

近年の企業間競争も激化しています。2016年、グーグルは9量子ビットの量子コンピューターで水素分子をシミュレートしました。2017年、インテルは17量子ビットの量子コンピューターを、IBMは90マイクロ秒にわたって量子状態を維持できる50量子ビットのチップを開発しました。そして2019年、Googleが量子超越性の実証を発表するなど、技術的ブレイクスルーが相次いでいます。

本講座での目的

本講座ではJQCAの「量子エンジニア認定講座(ゲート型エントリー)」の検定問題や解説に基づいて、ゲート型量子コンピュータの基本的な考え方について学ぶ、

なお、本講座では量子ビットを二次元空間上の矢印として扱うが、現実の量子ビットには量子力学特有の「位相」と呼ばれるパラメータがあるため厳密には1量子ビットはブロッホ球上の3次元で表現されることを留意いただきたい。

本講座が量子コンピューティングの考え方や基礎的な演算を学ぶ上で読者の力になれれば幸いです。

なお、本講座の対象者は「中学生以上」となっているが、量子ビットは一般的にベクトルによって表現され、量子ゲートは量子状態に対するユニタリ演算子であることが一般に知られているため、適宜、厳密な理解に基づいた説明を知りたい方は各章ごとにコラムを用意したため、解説本文で物足りなかった人は是非読んでみてください。

1.量子コンピュータと古典コンピュータ

1.1 古典ビットと量子ビット

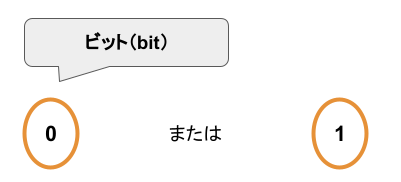

ビットとは情報の最小単位のことであり、古典コンピュータ上では例えば、「トランジスター上に電気が流れているか流れていないか」のように0と1どちらかの状態を作りその「列」として情報を作り出しています。

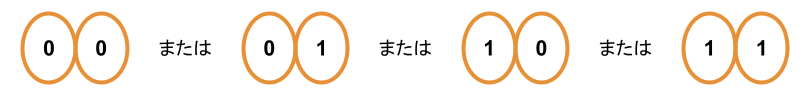

古典ビットの取りうる状態の数はビット数nに対して2^n個となります。例えば2古典ビット系を考えれば次のような4つの状態をとることができます。(下の図を参照)

量子ビットとは何か?

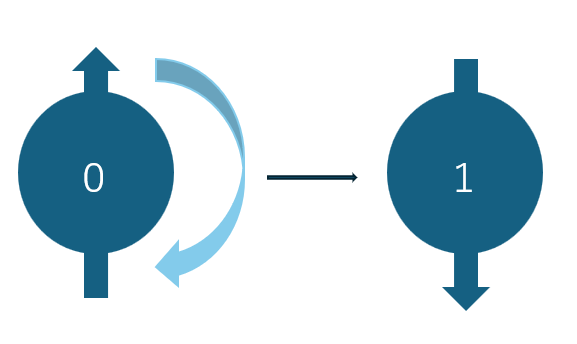

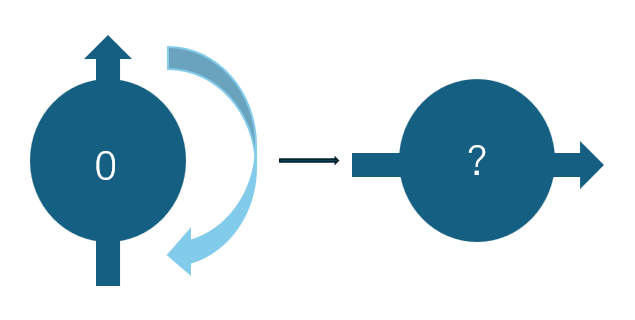

1.1 重ね合わせの状態

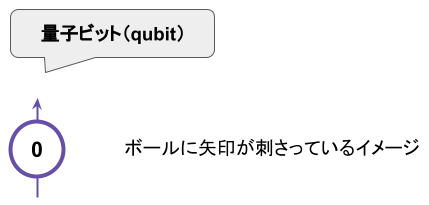

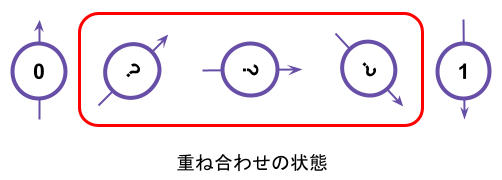

量子ビットは翻って、あくまでイメージですがボールに矢印が刺さっている描像で書くことができる矢印が上を向いている状態を「0」下を向ている状態を「1」と表現すると、そのほかにも矢印が真横を向いている場合や斜めを向いている状態も量子ビットはとることができる。例えば下図右から3番目の矢印が真横を向いている場合は「0」が50 % 「1」が50%の状態(重ね合わせの状態)と解釈できる。このような状態を「重ね合わせの状態」と呼ぶ。

なお量子ビットの「0」と「1」は古典ビットと分けて考えるために|0>と|1>と表現する。これは「ゼロケット」と呼ぶ。この書き方は量子力学におけるディラックが提案した「ブラケット表記」に由来します。(「コラム1:線形結合」を参照されたし)

ここで重要なのはこれらがすべて異なる状態であるということです。先ほどは「→が真横を向いている状態は|0>が50 %|1>が50%の状態であると表現しましたが、これはあくまで|0>と|1>とは全く異なる

「|0>が50 %で、|1>が50%の状態0」

という状態です。少しまどろっこしいですね。

この矢印が横向きの状態は一つ例を挙げると

1/√2( |0> + |1> )と書き表せます。言ってしまえば2x+3yという数式には確かにxとyが含まれていますが数式自体はxとyとも全く異なるものを表していますね。このようなイメージです。

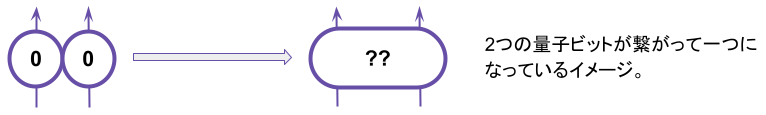

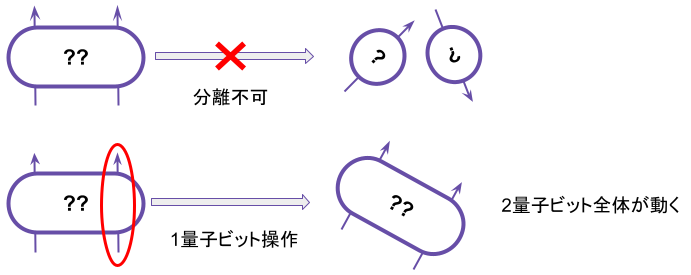

1.2 量子もつれ

量子もつれ(quantum entanglement)は、2つ以上の量子ビットが強い相関を持ち、個別に記述できない状態になる現象です。

一方の量子ビットを測定すると、もう一方の状態が瞬時に決まります。もつれた量子ビットは強い相関を持つため、例えば2量子ビット系で考えると、1つの量子ビットのみを操作すると2量子ビット全体に影響があります。(2.3 量子もつれとベルの不等式)

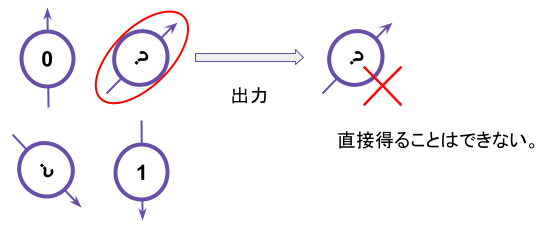

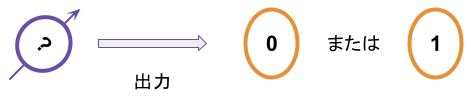

1.3 量子ビットの観測

量子ビットを観測するときに実際に得られるのは|0>か|1>の必ずどちらかです。

例えば、次のように|0>でも|1>でもない状態を観測すると、それぞれ量子ビットの状態に対応してある一定の確率で「0」または「1」が観測される。例えば先ほど用いた。矢印が真横を向いている量子状態では「0」が50% 「1」が50 %観測される。つまり、1000回観測したら500回「0」が500回は「1」が観測されて。矢印が真横を向いている状態そのものは観測できません。矢印が真上を向いている場合は1000回すべてが「0」が出力されて、真下の場合は1000回すべて「1」が出力されます。

2.量子ゲート

2.1量子ゲートと論理回路

古典コンピュータでは、AND回路やOR回路のような「論理回路」を使って計算を行います。たとえばAND回路は、入力が両方とも1のときにだけ1を出力します。

量子コンピュータでも、これに相当する「量子ゲート(quantum gate)」という操作を用いて計算を行います。量子ゲートとは、量子ビットの状態を変える操作のことです。

この量子ゲートをどのように組み合わせて使うかという設計図のようなものが、「量子アルゴリズム」と呼ばれます。

2.1Xゲート

|0⟩ を |1⟩ に、|1⟩ を |0⟩ に変えるゲート。古典のNOTと同じ動作。言ってしまえば、矢印を右周りに180度傾ける操作になる。

2.2Hゲート

さっきの話でいうところの量子ビットを右回りに90度傾ける操作をしてくれる量子ビット。|0>を90ど傾けると重ね合わせ状態を作ることができるため、このゲートを使って量子特有の性質である重ね合わせ状態を作ってうまく計算を行う。

2.3CXゲート

1つ目の量子ビット(制御ビット)が|1⟩のときだけ、2つ目のビット(ターゲット)にXゲートを適用。この時「ある量子ビットの結果によってもう片方の状態を変える」ということを行っていますね。前者を「制御ビット、後者を「ターゲットビット」と呼びます。

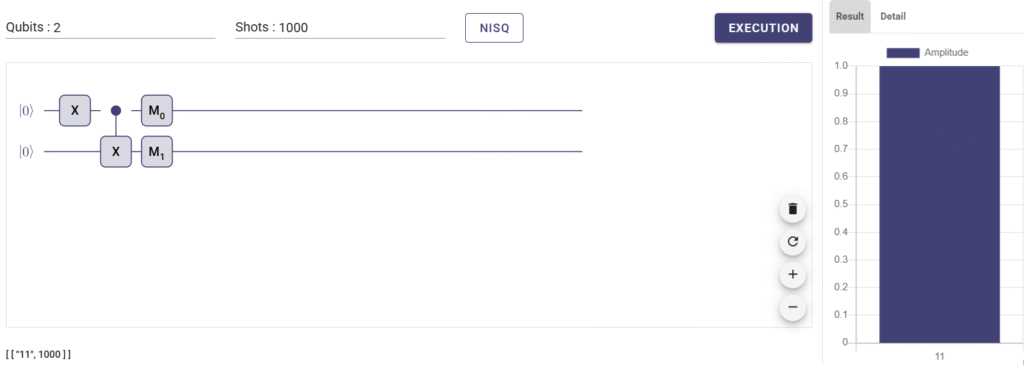

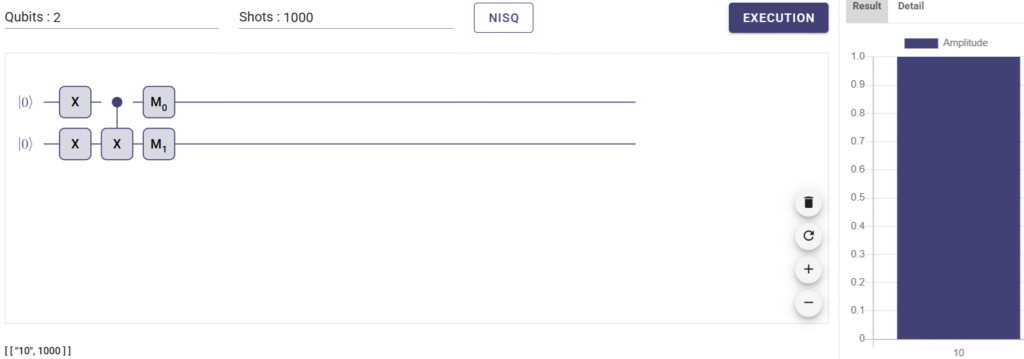

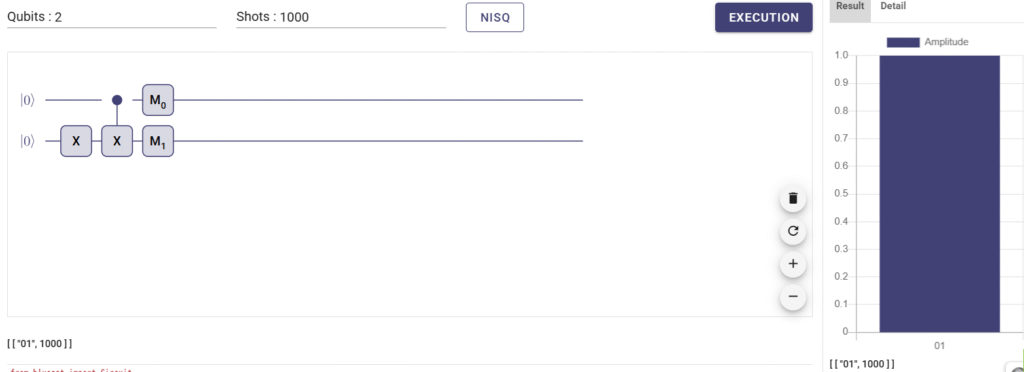

例として実際の量子回路を組んで計算をしてみましょう。

XとM0と書かれている間に挟まれている2量子ビットにかかっているゲートがCXゲートです。ここでは上の量子ビットが制御ビット、下の量子ビットがターゲットビットです。今回は2つの量子ビットとも初期値は|0>ですが、上の量子ビットはXゲートがかかっているのでCXゲートを通る前に、値は|1>になっています。右側が計算結果で、1000回計算して(画面左上のshotsの値が何回計算したかを表している)、1000回とも両方の量子ビットはともに|1>でした。

二つとも1だった場合は、ターゲットビットが反転するので、1→0になりました。

次回は具体的にこれらの量子ゲートを用いて様々な計算を一緒に実装していきましょう。

コラム

・コラム1:ボルンの確率解釈

量子子ビットの状態 (1/√2)(|0⟩ + |1⟩) を見て、「なんで係数が 1/√2 なの?」と疑問に思ったことはありませんか?直感的には、|0⟩と|1⟩が「半々」なら係数は 1/2 でもよさそうなものです。でも実際に測定すると、確かに50%ずつの確率で観測される。この不思議な関係を説明するのが、ボルンの確率解釈です。

ボルンが1926年に提唱したこの解釈によると、量子状態の係数(確率振幅)の絶対値の二乗が、その状態が観測される確率になります。

例えば (1/√2)(|0⟩ + |1⟩) の場合:

- |0⟩が観測される確率:|1/√2|² = 1/2

- |1⟩が観測される確率:|1/√2|² = 1/2

だから係数は 1/√2 なのです!

この「二乗則」は単なる数学的便宜ではありません。量子力学の干渉現象を正しく記述するために必要なのです。

確率振幅は複素数で、位相という情報も持っています。例えば (1/√2)(|0⟩ – |1⟩) という状態では、|1⟩の係数は -1/√2 ですが、観測確率は同じく50%です((-1/√2)² = 1/2)。

・コラム2:量子もつれとノーベル物理学賞

2つの量子ビットが量子もつれ状態にあるとき、片方を測定すると、もう片方の状態が瞬時に決まります。たとえ両者が宇宙の端と端にあってもです。この「不気味な遠隔作用」を嫌ったアインシュタインと、それを実験で証明した科学者たちの壮大な物語が、2022年のノーベル物理学賞の背景にあります。

まず、2量子ビット系の表記について説明しましょう。|00⟩という記号は、「1つ目の量子ビットが0、2つ目の量子ビットも0」という状態を表します。同様に|01⟩は「1つ目が0、2つ目が1」、|10⟩は「1つ目が1、2つ目が0」、|11⟩は「1つ目が1、2つ目が1」です。

典型的な量子もつれ状態:

(1/√2)(|00⟩ + |11⟩)

この状態では、測定すると50%の確率で両方とも0、50%の確率で両方とも1になります。しかし測定前は、どちらになるかは決まっていません。

EPRパラドクス

1935年、アインシュタインはポドルスキー、ローゼンと共に「物理的実在についての量子力学の記述は完全だと考えられるか?」という論文を発表しました。彼らの主張は明快でした:

「物理的性質は測定する前から決まっているはずだ。量子もつれなど、単に私たちが知らない『隠れた変数』があるだけではないか。」

つまり、量子が生成された瞬間に既に「この量子は白、あの量子は黒」と決まっており、観測によって「瞬時に影響が伝わる」わけではない、というのです。

ベルの不等式の発見

1964年、ベルは驚くべき発見をしました。もし隠れた変数が存在するなら、実験結果は「ベルの不等式」という数学的制約を満たすはずだと証明したのです。逆に、この不等式が破れれば、量子もつれは本物だということになります。

2022年のノーベル物理学賞のテーマは「もつれ」?

ジョン・クラウザー(1972年):初めてベルの不等式の破れを実験で確認。量子もつれの存在を世界で初めて実証しました。

アラン・アスペ(1982年):クラウザーの実験の「抜け穴」を塞ぎ、より厳密な条件で量子もつれを証明。光子の偏光フィルターを測定中にランダムに変更することで、測定手法の影響を排除しました。

アントン・ツァイリンガー(近年):最終的な「抜け穴」も塞ぎました。なんと遠い銀河からの信号を使って測定器を制御し、あらゆる古典的説明を不可能にしたのです。

・コラム3:ブラケット表記

量子ビットを|0⟩や|1⟩と書くのを見て、「なぜこんな変わった記号を使うの?」と思ったことはありませんか?この縦線と山括弧の組み合わせは、実は物理学史上最も美しく実用的な記号の一つなのです。このブラケット表記(Dirac記法)の誕生には、量子力学の黎明期を彩る天才たちの知的格闘が隠されています。

ハイゼンベルグの行列力学

1925年、24歳のハイゼンベルクは革命的なアイデアを発表しました。原子内の電子の軌道を「行列」で表現するという、当時としては極めて抽象的な理論でした。

ハイゼンベルクの着想:

物理量(位置、運動量など)を数の表ではなく、無限次元の行列として扱う

例:位置 x → 行列 X、運動量 p → 行列 P

そして XP – PX = iℏ (交換関係)

これは物理学者たちを困惑させました。なぜなら、従来の物理学では「位置×運動量」と「運動量×位置」は同じ値になるはずだったからです。しかしハイゼンベルクは、量子の世界では測定の順序が結果を変えることを数学的に表現したのです。

もっと言えば、今までの物理学は微積分で書かれており、線形代数は馴染みがあまりなかったという話も聞いたことがあります。

ディラックの天才的統合

1930年、ポール・ディラックは行列力学と波動力学を統一する美しい記法を考案しました。それがブラケット表記です。

ディラックの発明:

- ⟨ψ|:「ブラ」(bra)

- |φ⟩:「ケット」(ket)

- ⟨ψ|φ⟩:「ブラケット」(bracket)

この記法の天才的な点は、抽象的な量子状態を具体的な数学操作と直結させたことです。|0⟩は「量子ビットが0の状態」という抽象概念を表しながら、同時に具体的な計算にも使える数学的対象なのです。

ディラックは内積(二つのベクトルの「重なり具合」)を ⟨ψ|φ⟩ と表現しました。これは英語の “bracket”(括弧)に似ているため、彼は左半分を “bra”、右半分を “ket” と名付けたのです。

“bra” + “ket” = “bracket”

おしゃれですね。

現代への影響

ディラックの記法は、今や量子コンピューターや量子情報科学の標準言語となっています。IBMの量子コンピューター「Qiskit」でも、Googleの「Cirq」でも、この記法が使われています。

ハイゼンベルクの抽象的な行列力学から始まり、ディラックの美しい記法によって完成された数学的枠組み。それは単なる記号以上の意味を持ち、量子の不思議な世界を人間が理解するための「言語」そのものなのです。|0⟩と|1⟩という素朴な記号の背後には、20世紀物理学の最も深遠な洞察が込められているのです。

【information】

日本量子コンピューティング協会(JQCA)は「量子エンジニア認定講座」を開催しています。是非皆さんもご参加ください。

https://jqca.org (JQCA公式HP)

検定試験の情報については下記URLを参考にお願いします。