スマート農業ニュース

ドローンとAIは農業の未来を拓くか? 女性パイロットが見せる、新たな景色。

Published

5か月 agoon

By

TaTsu

新シリーズ予告:『耕さない人が耕す挑戦』

空からの視点を持つ一人の女性ドローンパイロットが、今、テクノロジーと人の輪で、農業の「未来図」を描こうとしている。兵庫県を拠点に活動するSky Studioの「とらこ」さんだ。彼女が掲げる『Torakoの田んぼ☆プロジェクト!〜耕さない人が、耕す挑戦〜』は、従来の農業の常識を覆す可能性を秘めている。まずは、彼女がその瞳で見つめる景色を、少しだけ覗いてみよう。

innovaTopiaでは、この挑戦を『ドローンパイロットが農業に挑戦してみた-耕さない人が耕す挑戦-』としてシリーズで追っていく。今回はそのプレビューとして、プロジェクトの全貌、そして今月末に迫った「ひょうご地域創生フェス2025 カケルDAY」への想いを、編集者・記者のTaTsuが聞いた。

「持たざる者」だからこそできる、農業のDX

TaTsu: とらこさん、本日はよろしくお願いします。innovaTopiaではドローンやスマート農業の最新動向を追っていますが、「耕さない人が耕す」という挑戦、非常に興味深く感じています。まずは、とらこさんが普段どのような活動をされているのか教えていただけますか?

とらこ: よろしくお願いします。普段はSky Studioとして、一等無人航空機操縦士の資格を活かし、地域の魅力を発信する空撮などを行っています。また、「ドローンの寺子屋」という教室を開いて、ドローンの楽しさや可能性を伝える活動もしています。

TaTsu: まさに「空のプロフェッショナル」ですね。そのとらこさんが、なぜ今回、畑違いとも思える「農業」に挑戦しようと思われたのでしょうか?

とらこ: きっかけは、いつも見ている空からの景色でした。ドローンで撮影をしていると、美しい田園風景の中に、耕作されずに荒れてしまった「休耕田」が驚くほど多いことに気づかされるんです。

同時に、農家の方々が高齢化と戦いながら、大変な思いで農業を続けている姿も目の当たりにしてきました。「この現状を何とかできないか」「高齢化による働き手不足を技術で補い、増え続ける休耕田での作業を自動化・軽減できないか」という想いが日に日に強くなっていた2024年11月、幸運にも「この土地、使っていいよ」と言ってくださる方が現れ、私の挑戦は始まりました。

TaTsu: 運命的な出会いがきっかけだったのですね。知識ゼロからのスタートで、土地の規模はどのくらいだったのですか?

とらこ: たつの市新宮町にある合計8反(約8,000㎡)の土地です。半分は通常の田んぼ、もう半分は10年間手付かずだった耕作放棄地でした。もちろん農業の知識も経験も、農機もありません。だからこそ、私のプロジェクトは「耕さない人が、耕す挑戦」。つまり、持たないことを前提にスタートしています。

TaTsu: 「持たないこと」を前提に、ですか。非常に興味深いです。では、具体的にどのようにプロジェクトを進めているのでしょうか?

とらこ: はい。私の挑戦を支える武器は、大きく分けて3つあります。

一つ目は、今お話しした「①委託型のスマート農業」です。農機が必要な作業は地域のプロにお任せすることで、初期投資と専門技術の壁をクリアします。

二つ目は、私の専門である「②ドローン技術」。大変な種まきや肥料・農薬の散布は、全てドローンが担います。これにより、大幅な省力化が可能です。

そして三つ目が、「③AIによる生育管理」です。「ザルビオ」というシステムが、15年分の蓄積データから、水管理や除草剤散布の最適なタイミングを教えてくれるんです。

この3つの武器を組み合わせることで、初期投資と経験不足という大きな壁を乗り越え、誰もが挑戦しやすい持続可能なモデルを構築できると信じています。

8月30日、挑戦の輪を広げるために

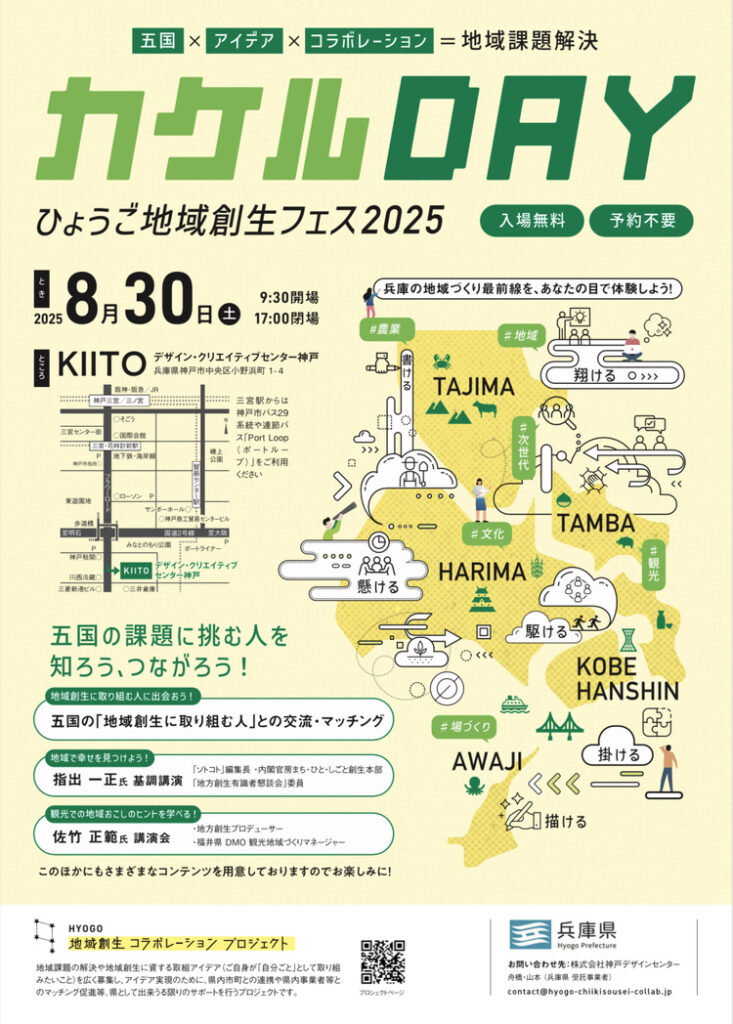

TaTsu: 非常に合理的で、未来を感じる仕組みです。その挑戦の全貌が、いよいよ多くの人の前で語られるわけですね。8月30日に神戸で開催される「ひょうご地域創生フェス2025 カケルDAY」では、どのようなことを期待されていますか?

とらこ: はい、この「カケルDAY」は私にとって、プロジェクトを次のステージに進めるための大きな一歩です。この挑戦は、私一人では決して成し遂げられません。私のビジョンに共感し、力を貸してくださる「仲間」を見つけることが最大の目的です。

TaTsu: 具体的には、どのような仲間と繋がりたいと考えていますか?

とらこ: はい、本当に様々な形での関わりを歓迎しています。例えば、

- 新しく農業を始めたいと思っている方

- 休耕田の活用を考えている農家さんや地域の方々

- 耕起やドローン散布、刈取りなどを担ってくださる専門コントラクターの方

- プロジェクトを資金や技術で支えてくださる共創パートナー企業様

- 映像制作やシステム開発などで、この仕組みを一緒に広めてくれる方

など、関わり方は無限にあると思っています。「こんな関わり方はどう?」と、新しいアイデアをぶつけてくれる方も大歓迎です。

TaTsu: まさに、イベントのテーマである「懸ける(コラボレーション)」ですね。最後に、この記事を読んでいる方々へメッセージをお願いします。

とらこ: 私の挑戦は、まだ始まったばかりです。このinnovaTopiaでの連載を通じて、知識ゼロの女性ドローンパイロットが、たくさんの壁にぶつかりながらも、仲間と共に休耕田を蘇らせ、地域課題の解決に挑んでいくリアルな物語をお届けできればと思っています。その序章として、まずは8月30日の「カケルDAY」に足を運んでいただき、私の想いを直接聞いていただけると嬉しいです。農業だけでなく、様々なアイデアを持った人たちが集まる刺激的な一日になるはずです。会場で、未来を創る皆さんとお会いできることを楽しみにしています!

イベント情報

- イベント名: ひょうご地域創生フェス2025『カケルDAY』

- 日時: 2025年8月30日(土) 9:30〜17:00

- 場所: KIITO デザイン・クリエイティブセンター神戸

- 料金: 入場無料、予約不要

- 詳細: とらこさんは、パネルディスカッション「『農』の新たな可能性」に登壇するほか、ブースでの展示も予定。

Profile

とらこ | Sky Studio 代表

一等無人航空機操縦士。兵庫県を拠点に、ドローンを用いた空撮やPR動画制作、ドローン教室「ドローンの寺子屋」の運営など、ドローンの可能性を広げる活動を多岐にわたり展開。2025年より、スマート農業で休耕田の再生を目指す「Torakoの田んぼ☆プロジェクト」を始動。

- Instagram (田んぼ活動アカウント): @drone_labo_sky_art

- Instagram (空撮アカウント): @torako_drone

【田んぼプロジェクトの紹介】

日本の農業が直面する、高い壁

多くの人が「農業は魅力的だ」と感じられない背景には、深刻な課題があります。

儲からない

高いコストと不安定な収入。経済的な魅力の欠如が、後継者不足の一因になっています。

きつい・汚れる

「3K」のイメージが根強く、特に若い世代から敬遠されがちです。孤独な作業も負担です。

新規就農の壁

高額な初期費用、土地の確保、専門知識の習得など、未経験者が参入するにはハードルが高すぎます。

耕作放棄地の増加

高齢化で担い手が減り、美しい田園風景が失われつつあります。これは食料安全保障の問題にも繋がります。

Torakoの答え:

新しい農業のカタチ

農家さんの撮影を通じて課題を痛感したとらこさんは、自身のスキルと新しいアイデアを組み合わせたプロジェクトを始動しました。

知識・経験・農機ゼロからの挑戦

「持たざる者」が強みになる逆転の発想。高価な農機は持たず、大変な作業はアウトソース。テクノロジーを駆使し、誰もが参入しやすいモデルを構築します。

挑戦の舞台:合計8反(約8,000㎡)。通年稲作地4反と、10年間手付かずだった休耕田4反で、2025年4月9日に第一歩を踏み出しました。

プロジェクトを支える3つの武器

委託型スマート農業

生産者は司令塔。農機が必要な作業は地域のプロに委託し、初期投資ゼロで身軽に農業を始められるエコシステムを構築します。

ドローン技術

最も労力がかかる作業はドローンが担当。大幅な省力化と効率化を実現します。

AI管理システム「ザルビオ」

「いつ、何をすべきか」という経験に基づく判断はAIがサポート。15年分のデータが最適な作業タイミングを教えてくれます。

2025年 挑戦の記録

休耕田の再生は一筋縄ではいきません。そのリアルな歩みをご覧ください。

-

🚜

4月9日:耕起 委託

10年分の固い土を、専門コントラクターが耕す。

-

🤝

5月14-25日:石拾い地獄 協力

耕した土から現れた巨大な石。InstagramでのSOSに「クロストーク」の仲間たちが駆けつけ、一緒にひたすら手で拾い続けた日々。

-

🤝

5月22日:畔塗り 協力

気付かなかった重要工程。地元の農会長が助っ人として登場!

-

🤝

5月25日:水がたまらない! 協力

モグラの穴で水が抜け続け困っていた時、以前空撮した農家さんが話を聞きつけ、助けてくれた。

-

💧

日々の水の管理 自力

水漏れの苦労から、つい水をためがちに。毎朝、最適な水位を保つための繊細な管理が求められる。

-

🚜

5月31日 & 6月4日:代掻き 委託

田んぼの土を細かく砕き、水平にする重要な工程。荒代掻きと本代掻きの2回実施。

-

🚁

6月6日:ドローンで直播 委託

幾多の困難を乗り越え、ついに鉄黒コート籾をドローンで播種。

-

🚁

7月3日:ドローンで除草剤散布 委託

土壌の状態が良いため、元肥は入れずに除草剤のみを散布。

-

💧

7月13日:中干し 自力

稲の根を強くするため、一度水を抜く。地道な管理が続く。

-

🚁

7月29日:ドローンで追肥 委託

生育状況に合わせ、ドローンが的確に栄養を届ける。

-

🚜

5月14日:耕起 委託

通年稲作地は、休耕田より約1ヶ月遅いスタート。

-

🚜

5月31日 & 6月4日:代掻き 委託

田んぼの土を細かく砕き、水平にする重要な工程。荒代掻きと本代掻きの2回実施。

-

🚁

6月6日:ドローンで直播 委託

休耕田と同日に播種。ここから生育の比較が始まる。

-

🐌

6月〜:ジャンボタニシとの戦い 自力

苗を食べ尽くす恐ろしい外来種。見つけては駆除する、地道な戦いが続く。

-

🚁

7月3日:除草剤と元肥散布 委託

こちらは元肥も同時に散布し、効率的に作業を進める。

-

💧

7月13日:中干し 自力

休耕田と同じく、強い稲を育てるための重要な工程。

-

🚁

7月29日:ドローンで追肥 委託

こちらもドローンで的確に栄養補給。

未来のビジョンと、仲間募集

播磨から兵庫全土へ。この新しい農業の輪を広げるために、あなたの力が必要です。

こんな方と繋がりたいです!

「こんな関わり方をしたい」という声も大歓迎です。まずは気軽にご連絡ください。

とらこさんのInstagramを見る【用語解説】

一等無人航空機操縦士

2022年に新設されたドローンの国家資格。レベル4(有人地帯での目視外飛行)を含む、より高度で専門的なドローンの操縦が可能であることを証明します。

休耕田(耕作放棄地)

高齢化や担い手不足により、長年耕作されずに放置されている田んぼ。雑草が生い茂り、景観の悪化や害虫の発生源となるなど、地域課題の一つとされています。

スマート農業

ドローンやAI、IoTなどの先端技術を活用して、農作業の省力化・効率化、品質向上を目指す新しい農業の形です。

コントラクター(農業)

トラクターでの耕起やコンバインでの収穫など、特定の農作業を専門の機械と技術で請け負う事業者のこと。

ザルビオ(Xarvio® FIELD MANAGER)

ドイツのBASF社が開発した、AIを活用したデジタル農業プラットフォーム。衛星画像などから作物の生育状況を分析し、最適な肥料や農薬の散布時期・量を提案します。

8反(たん)

土地の面積を表す日本の単位。1反は約991.7平方メートル(約300坪)で、8反は約8,000平方メートルになります。

ひょうご地域創生フェス カケルDAY

兵庫県が主催する、地域の課題解決に取り組む人々やアイデアを繋げる(懸ける)ための交流・マッチングイベント。

【編集部後記】

今回、とらこさんのお話を伺い、その行動力と、何より「人との繋がり」を大切にする姿勢に深く感銘を受けました。彼女の挑戦は、単なるスマート農業の実践記録ではありません。

とらこさんが、ドローンという翼を武器に、兵庫県たつの市という大地に新しい種をまき、仲間という水を得て、未来を育てていく壮大な物語です。innovaTopiaでは、今後この物語を継続的に追いかけていきます。

AI「ザルビオ」がどのようなもので、現場でどのように活用されているのか(いくのか)、そして待望の初収穫はどのような感動をもたらすのか。(食べさせてくれるかな?)

そうそう、とらこさんは田んぼの活動と並行して、ドローン空撮や指導も行っています。そちらもぜひ、彼女のInstagramから問い合わせてみてくださいね。

では、今後の連載にご期待ください。(TaTsu)

ウェールズの研究者が、ジャガイモ疫病と戦うためのAIアプリ「DeepDetectプロジェクト」を開発している。

ジャガイモ疫病は世界のジャガイモ作物の約20%の損失を引き起こし、総額45億ドル以上の経済的損失をもたらしている。この病気はPhytophthora infestans(フィトフトラ・インフェスタンス)という病原体によって引き起こされる。

従来の検査は労働集約的で費用がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすいため、見逃された場合は病気が畑全体に広がる可能性がある。新しいAIアプリはスマートフォンのカメラを使用してジャガイモの葉の変化を検出し、農家が通常現れる前に病気の兆候を察知できるようにする。

ウェールズでは17,000ヘクタール以上がジャガイモ栽培に充てられているとされる。研究者は農家からの直接的なフィードバックを収集中で、早期診断により農家がより迅速に病気と戦えるようになることを期待している。この技術は将来的にジャガイモを超えて農業産業の他分野にも拡張される可能性がある。

From: ![]() Researchers Want To Use AI To Fight Potato Blight

Researchers Want To Use AI To Fight Potato Blight

【編集部解説】

このニュースが注目すべき理由は、農業分野におけるAI活用の新たな地平を示している点にあります。特に食料安全保障の観点から、ジャガイモ疫病という世界的な課題に対する革新的なアプローチが提示されています。

従来の農業では、病気の検出は人間の目視に頼る部分が大きく、症状が目に見えるようになった時点では既に手遅れになることが多々ありました。Phytophthora infestans(フィトフトラ・インフェスタンス)という病原体によるジャガイモ疫病は、1845年のアイルランド大飢饉の原因ともなった歴史的な脅威であり、現在でも湿度の高い条件下では数週間で作物を全滅させる可能性があります。

アベリストウィス大学のDeepDetectプロジェクトは、コンピュータビジョンと機械学習を組み合わせて、スマートフォンのカメラを通じてジャガイモの葉の微細な変化を検出し、人間の目では見えない初期段階での病気の兆候を捉えることを目指しています。この技術の革新性は、従来の広域予防散布からtargeted intervention(標的介入)へのパラダイムシフトにあります。

ある報告によると、ウェールズの農家は予防的な殺菌剤散布に年間500万ポンド以上を費やしていると推定されています。このAIシステムが実現すれば、必要な場所にのみピンポイントで対策を講じることが可能になり、大幅なコスト削減と環境負荷軽減が期待できます。

技術面では、このシステムがリアルタイム位置情報と組み合わされることで、location-specific disease diagnoses(場所特有の病気診断)を提供できる点が重要です。これにより、農家は自分の畑の特定の区画に対して即座に対応できるようになります。

興味深いのは、開発チームが最初から農家との共同設計アプローチを採用していることです。これにより、技術的に優れていても実用性に欠けるという、多くの農業技術製品が陥りがちな問題を回避しようとしています。

将来的な展望として、この技術は他の作物や病害にも応用可能とされており、農業分野におけるpredictive analytics(予測分析)の基盤技術となる可能性があります。特に気候変動により病害の発生パターンが変化する中で、このような早期警告システムの重要性はますます高まるでしょう。

一方で、農家のデジタルリテラシーや通信インフラの整備状況、データプライバシーの問題など、実装に向けた課題も存在します。また、AIの判断精度やfalse positive(偽陽性)・false negative(偽陰性)のリスクについても、実用化に向けて慎重な検証が必要です。

この研究はウェールズ政府のSmart Flexible Innovation Support(SFIS)プログラムの支援を受けており、政府レベルでも農業のデジタル変革が重要政策として位置づけられていることがわかります。世界人口の増加と気候変動という二重の課題に直面する現代において、このような技術革新は単なる効率化を超えた、人類の生存戦略としての意味を持っています。

【用語解説】

potato blight(ジャガイモ疫病)

Phytophthora infestansという病原体によって引き起こされるジャガイモの致命的な病気である。感染した植物から数日で広大な畑を全滅させる能力を持ち、1845年のアイルランド大飢饉の原因ともなった歴史的な脅威である。

machine learning(機械学習)

データから自動的にパターンを学習し、予測や分類を行うAI技術である。農業分野では作物の病気検出や収穫量予測などに活用されている。

targeted intervention(標的介入)

特定の問題が発生している場所にのみピンポイントで対策を講じるアプローチである。従来の広域予防散布と対比される効率的な手法である。

【参考リンク】

Aberystwyth University(アベリストウィス大学)(外部)

ウェールズにある公立大学で、今回のDeepDetectプロジェクトを主導している。農業科学や環境科学の分野で高い評価を受けている。

Welsh Government(ウェールズ政府)(外部)

イギリスの構成国の一つであるウェールズの地方政府。Smart Flexible Innovation Supportプログラムを通じて農業技術革新を支援している。

【参考動画】

【参考記事】

Farming’s new weapon: AI app to spot potato blight before it hits(外部)

ウェールズの科学者が開発中のDeepDetectプロジェクトについて詳しく報じた記事。予防散布に年間527万ポンドを費やしているウェールズの現状や具体的な情報を提供している。

Potato blight warning app to use AI to help farmers – BBC News(外部)

BBCによるDeepDetectプロジェクトの報道。ジャガイモが世界で4番目に重要な主食作物であることや食料安全保障の観点からこの技術の重要性を説明している。

Agriculture Technology News 2025: New Tech & AI Advances(外部)

2025年の農業技術トレンドについて包括的に分析した記事。世界の農場の60%以上がAI駆動の精密農業技術を採用すると予測している。

Phytophthora infestans: An Overview of Methods and Attempts(外部)

Phytophthora infestansの科学的研究論文。病原体の遺伝子構造や高い変異率について詳細な説明を提供している。

【編集部後記】

農業とAIの融合は、私たちの食卓の未来を大きく変える可能性を秘めています。スマートフォンひとつで作物の病気を早期発見できる時代が目前に迫っている今、皆さんはどんな農業の未来を想像されますか?

食料安全保障という人類共通の課題に対して、テクノロジーがどこまで貢献できるのか、一緒に考えてみませんか?また、このような技術が実用化された際、消費者である私たちの生活にはどのような変化が訪れると思われますか?ぜひSNSで皆さんの率直なご意見をお聞かせください。

ダイソンの創設者兼CEOジェームズ・ダイソンが、イギリス・リンカンシャー州キャリントンの温室で開発したハイブリッド垂直栽培システムのテストを最近完了したと発表した。このシステムは高さ5.5メートルの回転構造でイチゴを栽培し、従来の農法と比較して収穫量を2.5倍に向上させた。

2つのアルミニウム製リグは、それぞれ2台の2階建てバスを連結した長さを超える規模で、イチゴの植物トレイを回転させて最適な自然光を確保し、冬季の低照度時にはLEDライトで補完する。温室内では視覚センシングと物理的操作を使用するロボットが最も熟した果実を選別・収穫し、別のロボットがレール上を移動してUV光を照射してカビの発生を防ぐ。

ダイソン・ファーミングは2013年に開始され、イングランドの4つの郡で36,000エーカー(約14,570ヘクタール)の農地を運営している。

From:

![]() This Dyson doesn’t suck … it grows

This Dyson doesn’t suck … it grows

【編集部解説】

ダイソンの垂直農業システムは、単なる技術的な進歩を超えて、イギリスの農業構造そのものを変革しようとする試みです。特に注目すべきは、イギリスが冬期イチゴの90%を輸入に依存している現状に対し、年間を通じた国内生産を実現する技術的解決策を提示していることです。

この技術の核心は、高さ5.5メートルの回転システムによって植物の光合成効率を最大化する点にあります。従来の温室栽培では、植物の一部が日陰になることで光の利用効率が低下しますが、回転することで全ての植物が均等に自然光を受けられるようになります。これにより、従来比2.5倍の収穫量を実現していることは、技術的な優位性を示す重要な指標といえるでしょう。

しかし、垂直農業には深刻な課題が存在します。最も重要な問題はエネルギー消費量の多さです。業界データによると、垂直農業は1kgの農産物を生産するのに平均38.8kWhのエネルギーを消費し、これは従来の温室栽培の5.4kWhと比較して約7倍に相当します。LED照明、空調システム、水の循環システムなど、全て電力に依存するためです。

ダイソン・ファーミングの財務データを見ると、2023年の税引き前利益は520万ポンドです。なお、全投資額の正確な数値は公開されていませんが、これまでに相当な投資が行われています。これは通常の農業事業としては決して高い収益性とは言えず、長期的な事業継続性について疑問を投げかけています。

労働面での影響も見逃せません。視覚センシングを使用した収穫ロボットや、UV光照射を行う自動システムは、従来の農業労働者の役割を大きく変化させる可能性があります。一方で、システムの保守や監視といった技術的な職種への転換が必要となり、農村部での雇用構造の変化が予想されます。

環境面では、温室効果ガスの削減効果と高エネルギー消費というトレードオフが存在します。輸送距離の短縮は確実に排出量を削減しますが、電力源が化石燃料由来であれば、全体的な環境負荷は必ずしも改善されません。イギリスの再生可能エネルギー比率の向上が、この技術の真の環境効果を左右する重要な要素となっています。

この技術が農業政策に与える影響も考慮すべき点です。高度な技術システムを導入できる大規模事業者と、従来の手法に依存する小規模農家との間で、競争力の格差が拡大する可能性があります。また、食料安全保障の観点から、技術的な複雑さが増すことで、システム障害時のリスクも高まることが懸念されます。

長期的な視点では、この技術は農業の都市化を促進する可能性があります。土地や気候条件に左右されない生産システムが確立されれば、消費地により近い場所での食料生産が可能となり、農業の地理的制約を根本的に変革する可能性を秘めています。

【用語解説】

ハイブリッド垂直栽培システム(Hybrid Vertical Growing System)

高さ5.5メートルの回転構造を持つ農業システム。植物を垂直に配置し、回転させることで全ての植物が均等に光を受けられるようにする技術。

LED補光システム

自然光が不足する冬季や夜間に、LED照明を使用して植物に必要な光を供給するシステム。植物の光合成を促進し、年間を通じた栽培を可能にする。

視覚センシング技術

カメラやセンサーを使用して、イチゴの熟度や品質を自動的に判定する技術。ロボットが最適なタイミングで収穫を行うために使用される。

UV光照射システム

紫外線を植物に照射することで、カビの発生を防ぎ、作物の健康を維持するシステム。夜間に自動的に実行される。

循環型農業システム

農業廃棄物を再利用し、エネルギーや肥料として活用する持続可能な農業手法。ダイソン・ファーミングでは嫌気性発酵装置なども併用している。

【参考リンク】

Dyson Farming(外部)

ジェームズ・ダイソンが2012年に設立した農業事業会社の公式サイト

Dyson公式サイト – 農業技術(外部)

ダイソンの農業技術に関する公式情報ページ

xFarm Technologies(外部)

ダイソン・ファーミングと技術提携したデジタル農業管理企業

【参考動画】

James Dyson reveals the future of farming

ダイソン公式チャンネルが公開したハイブリッド垂直栽培システムの紹介動画。ジェームズ・ダイソン自身が技術の詳細を説明している。(2分56秒)

How Dyson Farming produces British strawberries in Winter

ダイソン公式チャンネルによる冬季イチゴ栽培の解説動画。年間1,200トンの生産について紹介している。(1分42秒)

【参考記事】

Dyson Farming increases profit to £5.2m in 2023(外部)

ダイソン・ファーミングの2023年財務実績と事業規模について

Vertical Farms Have The Vision, But Do They Have The Energy?(外部)

垂直農業のエネルギー消費問題について詳しく分析した記事

Dyson’s vertical farming revolutionizes strawberry growth(外部)

ダイソンの垂直農業システムの技術的詳細について

【編集部後記】

この技術を見て、皆さんはどのような未来を想像されるでしょうか。ダイソンの垂直農業システムは確かに画期的ですが、高いエネルギー消費や初期投資の課題も抱えています。

私たちの食卓に並ぶ食材が、今後どのように変わっていくのか。従来の農業と最新テクノロジーの融合は、果たして本当に持続可能な解決策となるのでしょうか。

皆さんがお住まいの地域でも、このような技術革新が食料生産に与える影響について、ぜひ一緒に考えてみませんか。テクノロジーの進歩と私たちの生活がどう結びついていくのか、引き続き注目していきたいと思います。

株式会社クボタは2025年7月3日、営農支援システム「KSAS(Kubota Smart Agri System)」に生成AIを活用した「KSAS AIチャット」機能を正式に追加した。

同機能は2025年1月から試用版として運用を開始し、検証を経て正式版として公開された。AIはKSASの使用方法、新規就農に役立つ情報、農作物の栽培方法などの質問にチャット形式で回答する。

正式版では過去の質問履歴を確認できる「対話履歴機能」や、回答に関連するマニュアルの該当ページをPDF形式で表示する機能が追加された。

試用版では作物の成長条件や農薬に関する質問、営農相談が多く寄せられたため、正式版ではクボタが発行する栽培ガイドや営農提案情報に基づいた農作物栽培に関する質問にも対応する。

サービスはKSAS会員であれば追加料金なしで利用でき、営業時間外や週末でも質問可能である。クボタは今後、農業生産者がKSAS内に登録した営農データを基に、生成AIを用いたデータ分析機能の開発を進める予定である。

From: ![]() 農業生産者の質問に答える「KSAS AIチャット」を公開

農業生産者の質問に答える「KSAS AIチャット」を公開

【編集部解説】

クボタが発表した「KSAS AIチャット」は、農業分野における生成AI活用の実用化事例として注目に値します。この取り組みは単なる技術導入ではなく、農業従事者の高齢化と新規参入の敷居の高さという構造的課題に対する戦略的なアプローチといえるでしょう。

農業知識の民主化がもたらすインパクト

従来、農業技術や営農ノウハウは師弟関係や地域コミュニティを通じて継承されてきました。しかし、このAIチャットサービスは、クボタが蓄積した栽培ガイドや営農提案情報を24時間365日アクセス可能な形で提供することで、農業知識の民主化を実現しています。

新規就農者にとって、これまで「誰に聞けばよいかわからない」基本的な疑問を気軽に解決できる環境が整うことは、参入障壁の大幅な低下を意味します。

段階的な機能拡張戦略の妥当性

クボタは2025年1月の試用版から正式版への移行において、ユーザーフィードバックを基に機能を段階的に拡張しています。対話履歴機能やPDF形式でのマニュアル表示機能の追加は、実用性を重視した改善といえるでしょう。

今後予定されている営農データを基にした生成AIによるデータ分析機能は、単なる質問応答から予測分析・意思決定支援への発展を示唆しており、農業におけるAI活用の次段階を見据えた戦略的な展開です。

潜在的なリスクと課題

一方で、生成AIを農業分野で活用する際の課題も存在します。農業は地域性や気候条件に大きく依存するため、一般化された回答が必ずしも適切とは限りません。また、AIが提供する情報の正確性や責任の所在についても慎重な検討が必要でしょう。

さらに、農業従事者のデジタルリテラシーの格差により、新しい技術の恩恵を受けられる層が限定される可能性もあります。

規制環境への影響と長期的展望

農業分野でのAI活用は、食料安全保障の観点から政策的な支援を受けやすい領域です。クボタの取り組みは、日本の農業DX推進政策と方向性を同じくしており、今後の規制環境においても追い風となる可能性が高いといえます。

長期的には、このような農業特化型AIサービスが普及することで、農業の知識集約産業化が進み、従来の経験則に依存した農業から科学的根拠に基づく精密農業への転換が加速すると予想されます。

競合他社への波及効果

クボタの先行事例は、ジョンディアをはじめとする他の農機メーカーにも影響を与えるでしょう。農業機械の単純な製造・販売から、データとAIを活用したサービス提供への業界全体の転換が本格化する契機となる可能性があります。

【用語解説】

生成AI(ジェネレーティブAI)

深層学習や機械学習の手法を駆使して、人が作り出すようなテキスト、画像、音楽、ビデオなどのデジタルコンテンツを自動で生成する技術である。従来のAIとは異なり、既存のデータをコピーするのではなく、学習したデータを基にして新しい創作物を生み出す能力を持つ。

対話履歴機能

KSAS AIチャットの正式版で追加された機能で、過去の質問履歴を確認したり、過去の対話の続きから再開できる機能である。利用者の利便性向上を目的として実装された。

営農支援システム

農業経営の効率化や生産性向上を目的として、圃場管理、作業記録、進捗管理などをデジタル化し、データを活用した農業経営を支援するシステムである。

【参考リンク】

株式会社クボタ(外部)

「For Earth, For Life」のブランドステートメントのもと、食料・水・環境問題へグローバルに挑戦する総合機械メーカー

KSAS(クボタスマートアグリシステム)(外部)

農業経営課題の解決をサポートするインターネットクラウドを利用した営農支援システム

KSAS Marketplace(外部)

KSASの機能を拡張するアプリケーションやサービスを提供するプラットフォーム

【参考動画】

。

【参考記事】

農業生産者の質問に答える「KSAS AIチャット」を公開(外部)

クボタが2025年7月3日に発表した公式ニュースリリース。KSAS AIチャットの正式版リリースに関する詳細情報

クボタ、農家向け生成AIチャット 栽培方法などの質問に回答(外部)

日経新聞による報道記事。クボタの生成AI活用農家向けチャットサービスの開始について簡潔に報じている

営農支援の次の一手へ「KSAS AIチャット」を公開 クボタ(外部)

農業協同組合新聞による詳細な解説記事。KSAS AIチャットの機能詳細、利用方法、今後の展望について農業関係者向けに詳しく説明

【編集部後記】

農業とAIの融合は、私たちの食卓に直結する身近な話題でもあります。皆さんの中にも、家庭菜園や地域の農業に関心をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

クボタのAIチャットサービスは、農業の専門知識を誰でもアクセスできる形にした点で画期的ですが、これは農業分野に限った話ではありません。他の産業でも同様の「知識の民主化」が進んでいるかもしれません。

読者の皆さんが普段接している業界や趣味の分野で、AIによって専門知識がより身近になった体験はありますか?また、農業以外でどのような分野でこうした取り組みが求められていると感じますか?ぜひSNSで教えてください。皆さんの視点から見えてくる「Tech for Human Evolution」の可能性を、一緒に探っていけたらと思います。

スマート農業ニュースをinnovaTopiaでもっと読む

AI(人工知能)ニュースをinnovaTopiaでもっと読む