こんにちは。サイエンスライターの野村です。今回は6/22に開催された「KEKフォトウォークに参加してきましたので、その時の探訪記です。

つくば駅前からの風景。画面中央付近にロケットが見えるかと思いますが、このあたりに図書館やプラネタリウムがあり、文化施設が密集しています。

つくば駅前からの風景。画面中央付近にロケットが見えるかと思いますが、このあたりに図書館やプラネタリウムがあり、文化施設が密集しています。

KEKフォトウォークとは?

KEKフォトウォークは、高エネルギー加速器研究機構(KEK)が主催する撮影イベントです。KEKは茨城県つくば市にある素粒子物理学や加速器科学の研究機関で、このフォトウォークは一般の方々にKEKの研究活動や施設について興味を持ってもらうことを目的としています。

https://www2.kek.jp/outreach/kekpw

加速器の美しい曲線、実験装置の精密な構造、研究者の活動風景など、科学の現場ならではの魅力的な被写体が多くあります。

今回は特別?

KEK フォトウォークは、世界15の研究所が参加する「グローバル・フィジックス・フォトウォーク」の一環です。これは米国立フェルミ加速器研究所、欧州合同原子核研究機関(CERN)、ドイツ電子シンクロトロン研究所、カナダTRIUMF研究所、そしてKEKなどの世界的な研究機関が同時開催する特別な企画です。

この国際コンテストでは、KEK を含む参加機関・研究所から3作品が推薦され、世界の素粒子物理の広報担当者のウェブサイト上でフォトコンテストにノミネートされ、全世界からの一般投票によって「グランプリ」を決定します。

10年ぶりの開催

2020年の「グローバル・フォトウォーク」はコロナウイルスの流行によって中止されたため、今回のコンテストは実に10年ぶりです。応募者多数の中、当選しましたので現地へ赴く運びになりました。

ところで何を見に行ったの?

SuperKEKBとは?

SuperKEKBは、KEK(高エネルギー加速器研究機構)にある世界最高性能の電子・陽電子衝突型加速器です。

基本的な仕組み

SuperKEKBは、電子と陽電子(電子の反粒子)をほぼ光速まで加速し衝突させる装置です。地下に建設された周囲約3kmのリング状のトンネル内で、電子は7GeV、陽電子は4GeVのエネルギーまで加速された状態でリング状のトンネル内を逆方向に周回し、Belle II測定器と呼ばれる検出器内で衝突します。

トンネル入り口にあったSuperKEKBの概略図

トンネル入り口にあったSuperKEKBの概略図

私が今回写真撮影に向かったのはSuperKEKBのトンネル内です。(電子と陽電子のビームを収束させるための四極電磁石と六極電磁石の他にビームの「進路」を調整するための偏向電磁石がある場所です。)

参考動画のリング部分の下あたりを歩いていました。

SuperKEKBを使ってなにがわかるの?

1. 物質と反物質の謎を解く研究

この宇宙がなぜ物質でできているのか疑問に思ったことはありませんか?実は、宇宙が誕生した時には物質と反物質が同じ量作られたはずなのですが、現在の宇宙は物質ばかりでできています。SuperKEKBプロジェクトでは、物質と反物質の性質にわずかな違いがあることを詳しく調べて、この宇宙の大きな謎を解明しようとしています。(ニュートリノ振動実験の記事も併せて読んでね!)

2. まだ見つかっていない新しい粒子を探す研究

現在の物理学では説明できない現象がまだたくさんあります。例えば、宇宙の質量のかなりの部分を占めるとされる「暗黒物質」の正体などです。SuperKEKBプロジェクトでは、これまで発見されていない新しい種類の粒子を見つけることで、宇宙のより深い仕組みを理解しようとしています。

3. 素粒子の基本的な性質を調べる研究

物質を構成する最も小さな粒子である素粒子には、いくつかの種類があります。Belle Ⅱ 測定器では、これらの粒子がどのように変化し、どのような法則に従って振る舞うのかを精密に測定しています。

これらの研究を通じて、私たちが住む宇宙の成り立ちや、物質の根本的な性質について新しい発見をすることが、SuperKEKBプロジェクトの大きな目標です。

ここがすごいよ!SuperKEKBー日本は加速器先進国?

1. 世界記録の衝突性能を達成

SuperKEKBは2024年12月27日にルミノシティ(衝突性能)5.1×10^34 cm^-2 s^-1を達成し、世界最高記録を更新し続けています。このルミノシティはすべての種類の衝突加速器の中で、世界最高の記録で、欧州のCERNや米国フェルミ研究所の記録を上回る快挙です。

ルミノシティって?

単に言えば、「1秒間にどれだけ多くの粒子同士を衝突させることができるか」を表す数値なのです。この値の大きさは非常に重要です。粒子と粒子の衝突によって新しい粒子が生まれたりするわけですから、言ってしまえば「一回の実験でどれだけ精度の良い実験ができるか、どれだけレアなイベントを得られるか」がルミノシティにかかっています。

日本は世界最強の加速器を持っているのです。実は。

KEK到着

今回は少し早めに現地に到着したので、少しだけ常設展示室の中を探索していました。フォトウォークの受付を済ませると、建物内にある、コミュニケーションプラザで素粒子についてのいろいろな展示を見てきました。

KEKコミュニケーションプラザとは?

KEKコミュニケーションプラザでは、加速器が動く仕組みや素粒子について学んだり、宇宙から降り注いでいる宇宙線を観察したり、タンパク質の立体構造を目で見たり、身近なものに含まれている放射線を自分で測ってみたりすることができます。

フォトウォーク受付!

フォトウォーク受付!

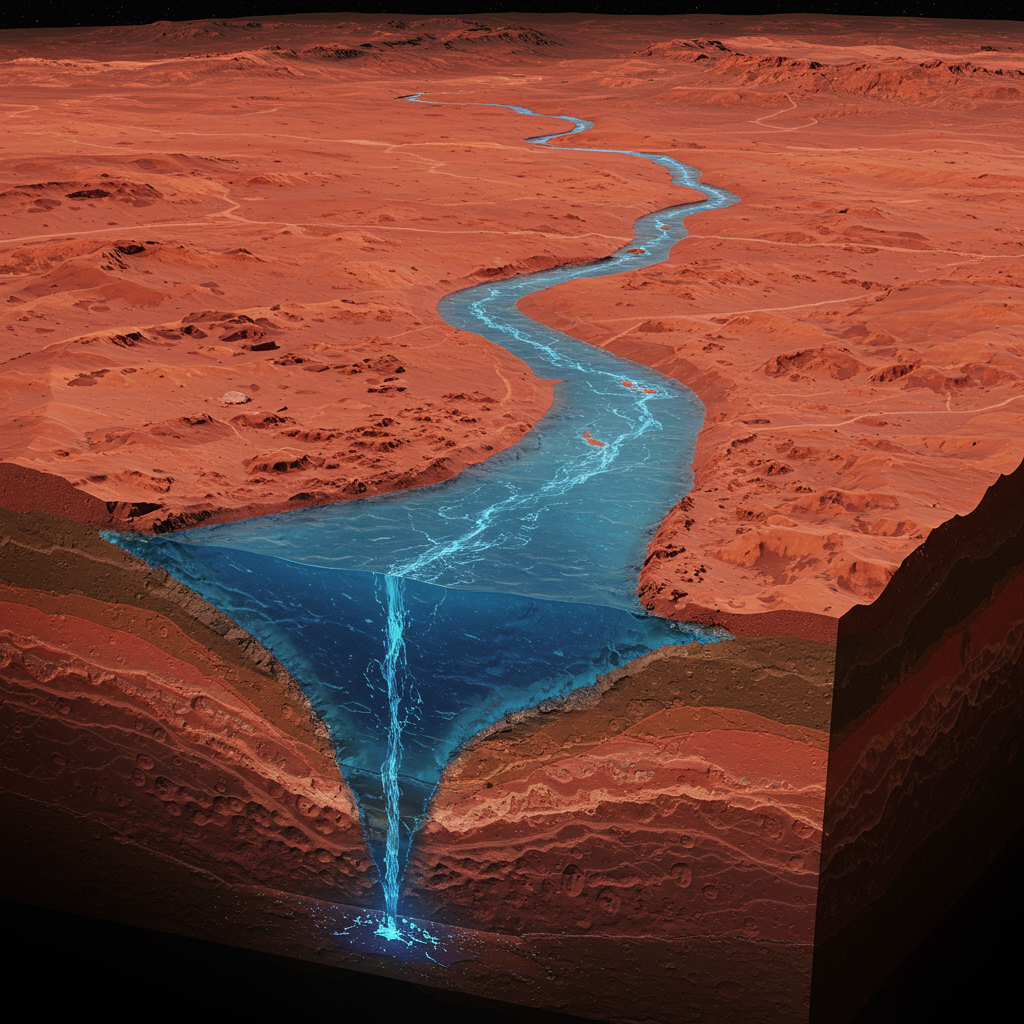

素粒子のフィルム写真

これは昔素粒子の検出に使われていた。「泡箱」と呼ばれる装置のレンズです。

泡箱(バブルチャンバー)は、素粒子物理学の実験で粒子の軌跡を視覚化するために使われた検出器です。

動作原理

泡箱は液体水素で満たされた容器です。(その他の物質で満たされた泡箱も存在します。)荷電粒子が液体中を通過すると、その経路に沿って気泡が形成されます。これは、粒子が液体分子とエネルギーを交換し、局所的な沸騰を引き起こすためです。形成された気泡の軌跡を写真撮影することで、粒子の経路、運動量、電荷などの物理量を測定できました。

実際に当時に撮影されたフィルムも横に置いてありました。フィルムをのぞき込んでみると素粒子の軌跡が克明に映し出されています。現在では、このような検出手法は使われなくなりました。しかし、このような比較的単純な手法であっても、人の目では見ることができない微小な粒子の姿を捉えることができたのです。

これが何十年も前の技術だったということを考えると、本当に驚くべきことです。

素粒子の軌跡のフィルム

素粒子の軌跡のフィルム

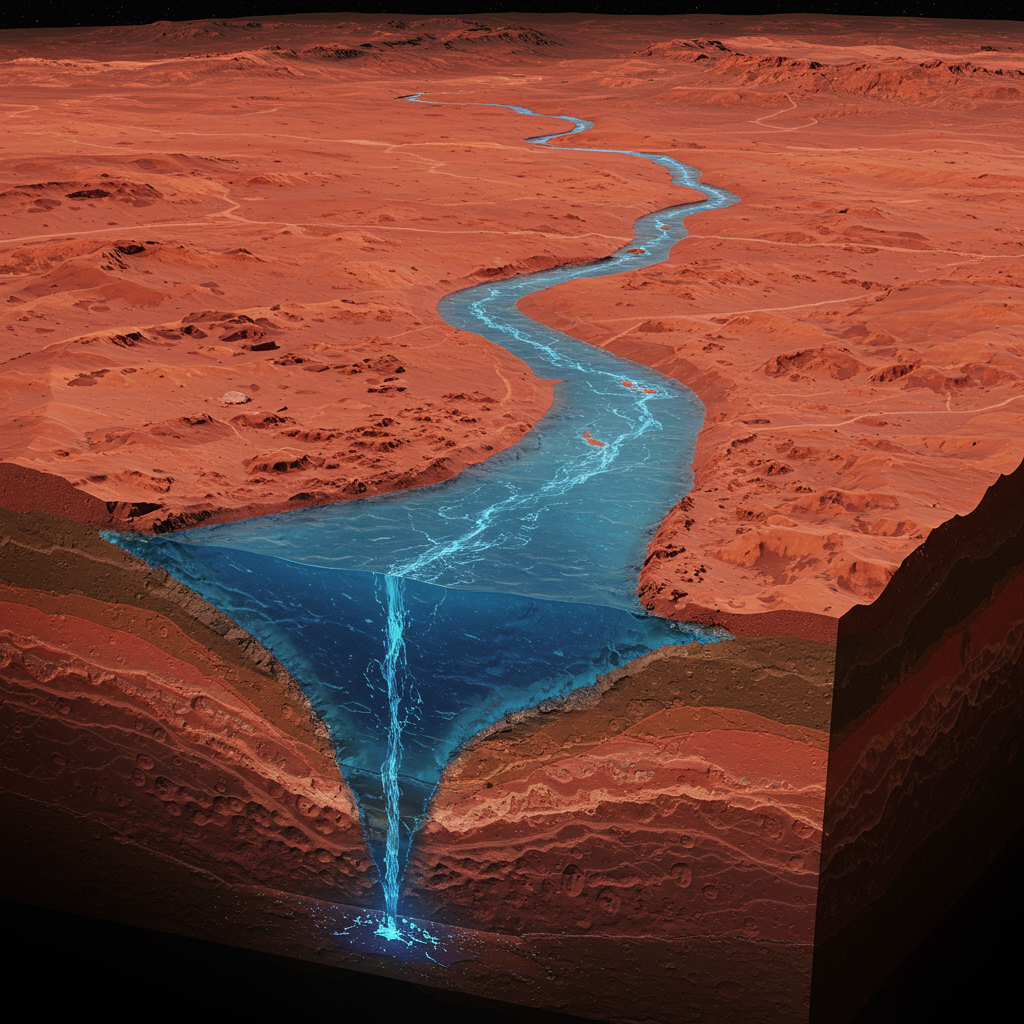

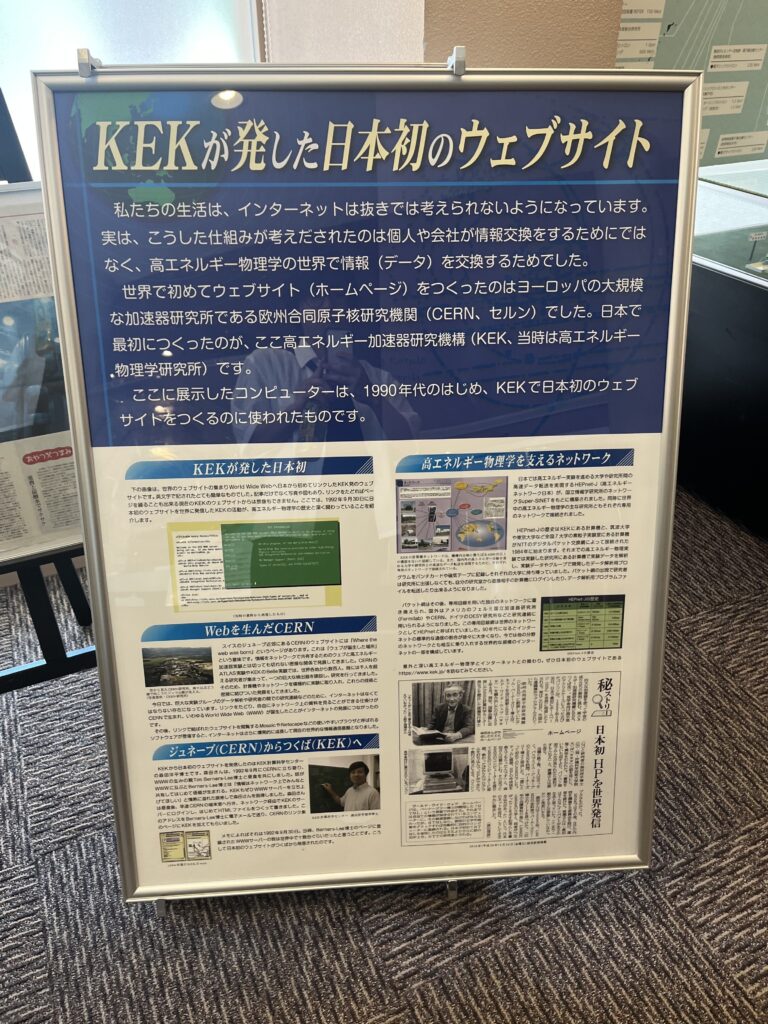

KEKは大先輩?

実は日本初の公開ウェブページを作ったのはKEKらしいです。言ってしまえばinnovaTopiaの大先輩ですね。

ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)を発明したのはCERNのティム・バーナーズ=リーであることは有名ですが、日本におけるウェブの歴史を語る際、KEK(高エネルギー加速器研究機構、当時は高エネルギー物理学研究所)の果たした役割は決して見過ごすことはできません。CERNもKEKも素粒子物理学の研究機関で、科学者たちの間で大規模な実験のための情報共有が必要不可欠だったという背景があることも少し面白いですね。

1992年9月30日、KEKの森田洋平氏によって「KEK Information」と題された日本初のウェブページが公開されました。この歴史的な出来事の背景には、国際的な科学者コミュニティのネットワークがありました。

興味深いのは、この日本初のウェブサイト誕生の経緯です。森田氏は1992年9月にフランスで開催された国際会議に出席した後、CERNに立ち寄り、そこでバーナーズ=リー博士と直接会話する機会を得ました。CERNのカフェテリアでの昼食中、バーナーズ=リー博士から「情報はネットワーク上でみんなと共有して、はじめて価値が生まれる。WWWはハイパーテキストのリンクで世界中の情報をお互いに結びつけることを可能にする。KEKもぜひWWWサーバーを立ちあげて欲しい」と直接依頼されたのです。

この要請を受けて、森田氏は急遽CERNの端末を借りてKEKのサーバーにログインし、単一のページとしてHTML形式のウェブページを作成しました。この「KEK Information」は茨城県つくば市にある文部省高エネルギー物理学研究所計算科学センターのサーバー上に設置され、日本のインターネット史に重要な一歩を刻みました。

KEKがウェブの先駆者となったのは偶然ではありません。素粒子物理学の研究においては、世界中の研究機関との情報共有が不可欠であり、CERNで生まれたWWWという技術の価値を即座に理解し、実践に移す土壌がKEKにはあったのです。

先輩じゃないっすか!?ウイッスウイッス…

先輩じゃないっすか!?ウイッスウイッス…

当日はコミュニケーションプラザ内で、SuperKEKBの装置概要や、どのようなことを目指して電子と陽電子をぶつけているのかについて動画を用いた説明を受けてから施設内を見学しました。

トンネル内での写真撮影

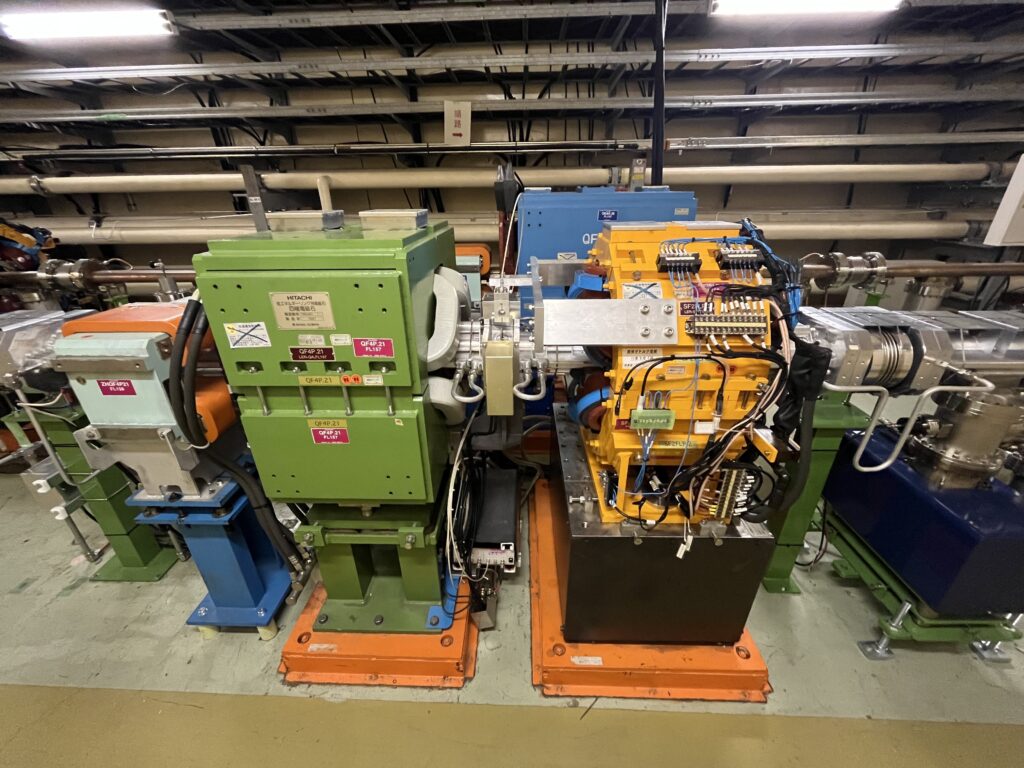

偏向電磁石。

偏向電磁石。

電子も陽電子も電荷を帯びた粒子であるため、磁場のある空間ではローレンツ力を受けて軌道が曲がります。上の写真は偏向電磁石です。このローレンツ力を利用して陽電子と電子の軌道を調整しているらしいです。

四極電磁石

四極電磁石

この電磁石はさっきとは異なり4つのコイルがあります。この構造によって広がってしまう電子と陽電子の軌道を収束させています。

六極電磁石

六極電磁石

四極電磁石のほかに六極電磁石を用いて、レンズ系でいうところの「色収差」のようなものが電子ビームに生じてしまうことを防いでいるらしいです。

自分の身長程度もある大きな電磁石と、ここまで長い距離真空が保たれている装置を見たことがなかったので、正直歩いている間は現実の世界で起こっていることだと実感できませんでした。巨大実験は装置を見ているだけで少し幸せな気持ちになれます。

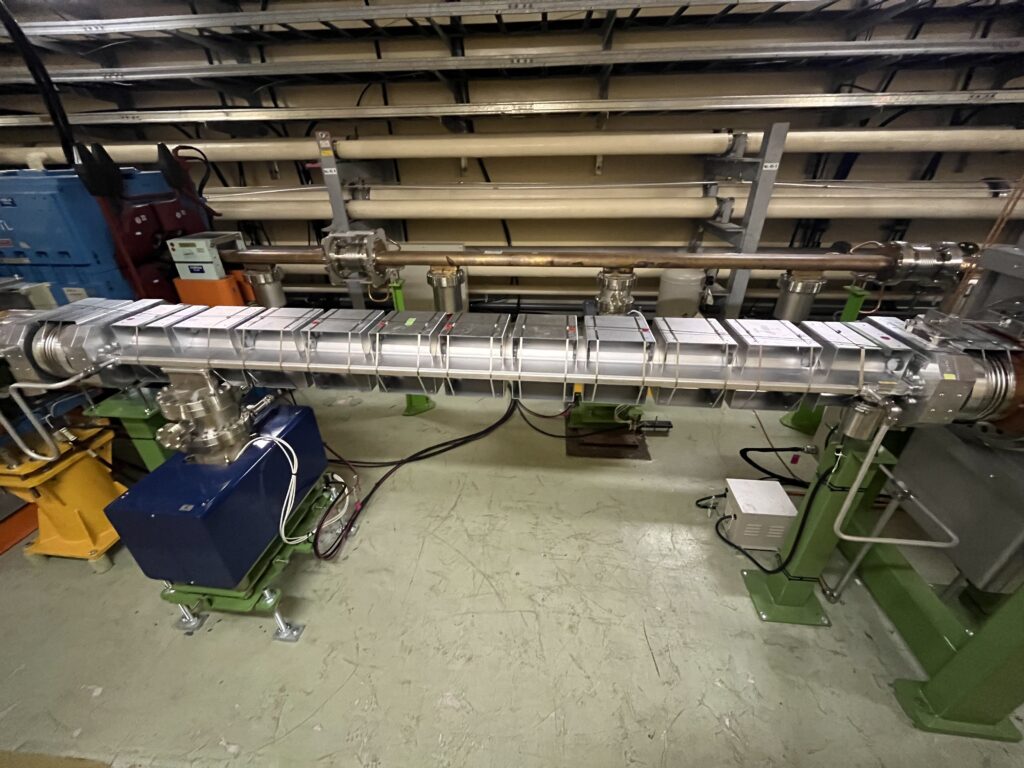

ARESキャビティ

ARESキャビティ

ARESキャビティについて手短に説明いたします。

ARESキャビティとは常伝導加速空洞のことで、ARESはAccelerator Resonantly coupled with Energy Storageの略です。

これはSuperKEKB加速器システムにおいて使用されている加速空洞の一種で、常伝導(超伝導ではない)技術を用いた粒子加速装置です。電子や陽電子ビームにエネルギーを与える役割を果たします。

SuperKEKBでは超伝導加速空洞と併用される形で、このARES空洞が加速器システムの一部として組み込まれており、全体として世界最高レベルの衝突性能を実現するための重要な構成要素となっています。

電子と陽電子の通り道

電子と陽電子の通り道

画面中央よりやや上に見える銅色のパイプが電子の通り道、下に見える銀色のパイプが陽電子の通り道です。陽電子がうまく通れるようにKEKは独自の工夫をしているそうです。

トリスタン実験で活躍した装置たち

トリスタン実験で活躍した装置たち

出口付近にはTRISTAN実験で活躍していた装置たちが並んでいました。

TRISTAN実験は、1986年に完成したリング状衝突加速器TRISTAN(Transposable Ring Intersecting Storage Accelerator in Nippon)を用いた実験で、文部省高エネルギー物理学研究所が5年の期間をかけて開発しました。

トリスタン計画は1980年代初頭から90年代中頃まで実施されたプロジェクトで、当時の世界最高エネルギーにおける電子陽電子反応の研究が実施されました。加速器としては電子と陽電子それぞれ300億電子ボルト(30GeV)の電子陽電子衝突型加速器で、約3kmの周長上の4か所に於いて電子ビームと陽電子ビームの衝突がなされました。

実験機器萌えの話

科学の世界には、日常生活ではなかなか目にすることのない独特な実験機器が数多く存在します。巨大な加速器や精密な分析装置、無骨ながらも美しいガラス器具など、その姿や機能には独特の魅力が詰まっています。

こうした実験機材に心惹かれる「科学系の実験機材萌え」という感覚を持つ人たちが、実は一定数存在します。彼ら・彼女らは、機材の機能美や構造の複雑さ、あるいは未知の現象を解き明かすための“道具”としての力強さに惹かれ、時には写真集や模型、イラストなどでその魅力を楽しんでいます。

科学機器は、一般の人にとっては遠い存在かもしれません。しかし、その無機質なフォルムや精巧な設計、そして「人類の知を切り拓くための最前線」という背景を知れば知るほど、そこにロマンを感じずにはいられません。

科学の発展を支える“縁の下の力持ち”である実験機材たち。そんな彼らに密かに心を寄せるファンがいることも、科学の世界の面白さのひとつと言えるでしょう。

実際にフラスコやその他の実験器具や電気素子のアクセサリーや日用品が販売されたりしています。

https://shop.systemgear.com/view/item/000000000925

(これは電子基板をモチーフにしたキーホルダーです。)

https://rikashitsu.jp/online-shop/products/list228.html

(フラスコの形をしたワイングラスです。ほかにも理科室のような内装をコンセプトにしたバーがあったり案外「科学器具に萌える」ひとは多いのかもですね。)

【編集部後記】

2025年に9/23にKEKの一般公開があります。是非皆様も巨大科学の膨大な時間と年月をかけた人類の実験科学の最先端を体験してください!(仕事の予定が合えば僕も行きたいな…)詳細は下記URLより

https://www2.kek.jp/openhouse/2025(KEK一般公開)